「AIツールを使いたいけれど、プログラミングができない…」─そんな悩みを解決する救世主が、DifyとN8nです。

ChatGPTの登場以降、「AIを業務に活用したい」と考える企業が急増しています。しかし多くの経営者やビジネスパーソンが、プログラミングスキルの壁にぶつかり、導入を諦めてしまうのが現実です。

「エンジニアを雇うほどの予算はない」「外注すると高額になる」「自分でコードを書くなんて無理」─こんな理由で、せっかくのAI活用のチャンスを逃している企業は少なくありません。

そこで注目されているのが、ノーコードでAI自動化を実現できるツールです。DifyとN8n─どちらもプログラミング不要でAIを業務に組み込めますが、実は特徴と得意分野が大きく異なります。

間違ったツールを選んでしまうと、「思ったような機能が実現できない」「使いこなせずに放置」という結果に終わってしまいます。重要なのは、あなたの目的に合った適切なツールを選ぶことなのです。

「どちらが自分に合っているの?」「具体的に何ができるの?」「コストや難易度の違いは?」

この記事では、DifyとN8nの徹底比較から、それぞれに最適な用途まで、ツール選びの決定版となる情報をお届けします。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

ビジネスを加速させる自動化とAI活用の最前線

自動化ツールが生産性を劇的に変える理由

現代のビジネス環境において、自動化ツールの重要性はますます高まっています。

ルーチンワークの自動化は、従業員がより創造的な業務に集中する時間を生み出し、生産性向上に大きく貢献します。

特に、AIを組み込んだ自動化ツールは、データ処理や意思決定の精度を高め、業務プロセスの最適化を可能にします。

n8nやDifyのようなツールを利用することで、企業は競争力を高め、変化に迅速に対応できるようになるでしょう。

自動化は、業務効率化だけでなく、コスト削減にも繋がるため、その導入は不可欠と言えます。

ノーコードで現場が自ら課題を解決できる時代

ノーコードツールは、プログラミングの知識がないユーザーでも、簡単にアプリケーションやワークフローを構築できるという大きな利点があります。

Difyやn8nのようなノーコードプラットフォームを利用することで、専門的なスキルを持たない業務担当者でも、自社のニーズに合わせた自動化を実現可能です。

これにより、IT部門の負担を軽減し、現場主導での改善を進めることができます。

UIが直感的で使いやすく、ドラッグ&ドロップなどの操作で簡単に設定できるため、導入障壁が低い点も魅力です。

AI導入で実現するスマートな意思決定と顧客体験

AI導入の目的は多岐にわたりますが、主なものとしては、業務効率化、顧客体験の向上、意思決定の高度化などが挙げられます。

Difyやn8nを利用することで、LLMのようなAIモデルを簡単に業務に組み込むことができ、例えば、チャットボットの自動応答、データ分析による傾向の把握、顧客セグメンテーションなどが実現可能です。

AIの導入により、これまで人間が行っていた作業を自動化し、より高度な分析や予測を行うことで、ビジネスの成長を加速させることができます。

RAGを活用し社内情報を活用する例もあります。

ノーコードで広がるAI活用──Difyの魅力と導入メリット

誰でも使えるAI開発プラットフォームとしてのDify

Difyは、特にAIを活用したアプリケーション開発に特化したプラットフォームであり、LLMをベースにした様々な機能を提供します。

ユーザーはDifyを利用することで、チャットボットやAIアシスタントなどのアプリケーションをノーコードで簡単に構築可能です。

DifyのUIは非常に直感的で、ドラッグ&ドロップの操作で必要な機能を配置し、設定できます。

API連携も簡単に行えるため、外部サービスとの連携も容易です。

Difyの主な目的は、AI技術をより多くの人が利用できるようにすることであり、その使いやすさが大きな特徴です。

AIの専門知識がなくても、高度なAIアプリケーションを作成し、業務に導入することができます。

セルフホストで実現する柔軟かつ安全な運用

Difyはセルフホストに対応しており、ユーザーは自身の環境でDifyのサービスを運用することができます。

これにより、データセキュリティやプライバシーをより厳密に管理したい企業にとって大きな利点となります。

Difyのセルフホスト版は、Dockerイメージとして提供されており、比較的簡単に環境構築が可能です。

クラウドサービスに依存せず、独自のセキュリティポリシーに合わせた運用が実現できます。

また、クラウド版に比べてカスタマイズの自由度が高く、特定の業務ニーズに合わせた機能拡張が可能です。

セルフホストの対応は、柔軟性と安全性を両立したいユーザーにとって、重要な選択肢となります。

はじめてでも安心、コストゼロで試せる無料プラン

Difyは、ユーザーが気軽にAI機能を試せるように、無料プランを提供しています。

基本的なAIアプリケーションの構築やAPIの利用が可能であり、主要な機能を体験することができます。

ただし、無料プランにはいくつかの制限があり、APIの利用回数やデータ処理量に上限が設けられている場合があります。

無料プランは、Difyの機能を評価し、自社の業務にどのようにAIを導入できるかを検討するのに適した方法です。

初期コストを抑えつつ、その効果を検証できるため、導入前のテストとしても有効です。

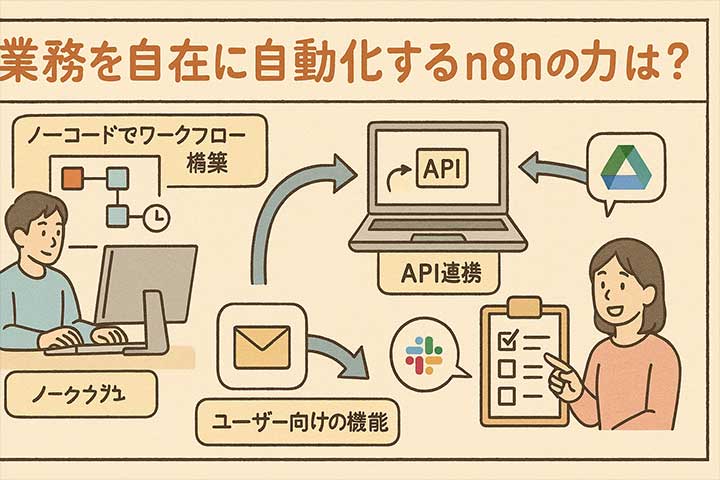

業務を自在に自動化するn8nの力とは?

ノーコードで実現する柔軟なワークフロー設計

n8nの最大の特徴は、ノーコードで複雑なワークフローを構築できる点にあります。

GUIベースの直感的なUIを提供し、ドラッグ&ドロップで様々なノードを配置し、連携させることで、高度な自動化を実現可能です。

各ノードは特定の機能(API呼び出し、データ変換、条件分岐など)を持ち、これらを組み合わせることで、様々な業務プロセスを自動化できます。

プログラミングの知識がないユーザーでも簡単にワークフローを作成できるため、IT部門だけでなく、現場の担当者も自ら自動化を推進できます。

n8nの柔軟性は、様々な業務ニーズに対応できる大きな強みです。

API連携の豊富さが生む高度な自動化

n8nはAPI連携に非常に強く、様々な外部サービスとの連携が容易に行えます。

WebhookやHTTPリクエストノードを利用することで、様々なAPIを呼び出し、データを取得したり、処理したりすることができます。

例えば、Google スプレッドシート、Slack、GitHubなど、様々なサービスとの連携が可能です。

異なるシステム間のデータ連携を自動化し、業務プロセスを効率化できます。

連携可能なAPIは多岐にわたり、企業のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。

現場の実務に寄り添う便利な機能群

n8nは、ユーザー向けの様々な機能を提供し、自動化ワークフローの構築と運用を支援します。

例えば、ワークフローの実行履歴を記録し、エラー発生時のデバッグを容易にする機能や、ワークフローの共有機能、トリガー機能などがあります。

特定のイベント(新しいメールの受信など)を検知し、自動的にワークフローを実行できます。

Slackなどのチャットツールと連携して、実行結果を通知したり、ユーザーからの指示を受け付けたりすることも可能です。

これらの機能により、n8nは単なる自動化ツールとしてだけでなく、業務プロセス全体を管理するためのプラットフォームとしても活用されています。

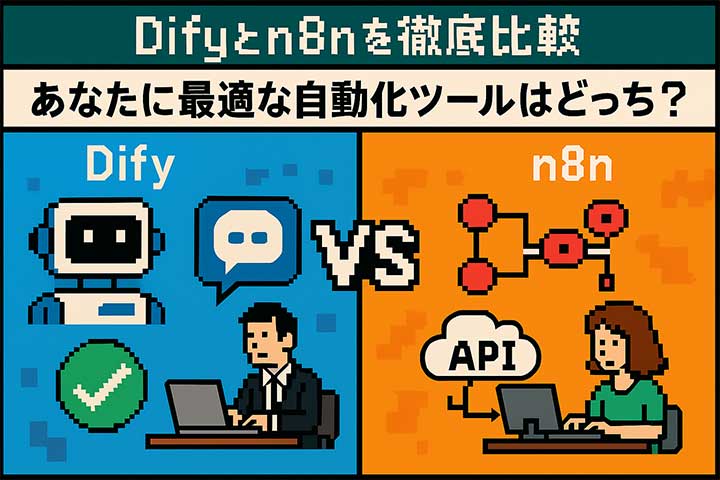

Difyとn8nを徹底比較──あなたに最適な自動化ツールはどっち?

機能で選ぶ:AI特化か、汎用性か?

Difyとn8nはどちらもノーコード自動化ツールですが、その機能には明確な違いがあります。

Difyは、LLMを活用したAIアプリケーションの開発に特化しており、チャットボットやAIアシスタントの構築に強みを持ちます。

一方、n8nは、より汎用的な自動化ツールであり、API連携やデータ処理など、様々な業務プロセスを自動化できます。

DifyはAIモデルの活用に重点を置いていますが、n8nは様々なサービスとの連携による自動化に重点を置いています。

どちらのツールを選択するかは、自動化の目的と必要な機能に応じて決める必要があります。

AI活用を重視するユーザーにはDifyが、より幅広い自動化ニーズに対応したいユーザーにはn8nがおすすめです。

導入前に確認したい、利用環境の違い

Difyとn8nの利用環境には、それぞれ制限があります。

Difyは、クラウド版とセルフホスト版が提供されており、セルフホスト版を利用する場合はDockerなどのコンテナ技術の知識が必要になります。

一方、n8nもクラウド版とセルフホスト版があり、セルフホストの場合はNode.jsの環境が求められます。

Difyのクラウド版は手軽に利用できる一方で、カスタマイズの自由度がやや低いという制限があります。

n8nのクラウド版も無料プランでは一部制限が設けられています。

利用環境の要件をよく確認し、自社のITリソースやセキュリティ方針に合った形で選ぶことが重要です。

自動化構築のアプローチにも注目

Difyとn8nでは、自動化の構築方法にも違いがあります。

Difyでは、UI上でプロンプトを定義し、LLMの応答を基にワークフローを構築します。

AIモデルを活用したアプリケーション開発に特化しているため、プロンプトの設計が非常に重要です。

一方、n8nでは、様々なノードを組み合わせてワークフローを構築します。

API連携やデータ処理など、多彩な機能をノードとして組み込むことで、より複雑な自動化も可能です。

プロンプトエンジニアリングの知識が求められるDifyと、API知識が求められるn8n。

それぞれの特徴を理解し、目的に合った構築方法を選ぶことが成功への第一歩です。

実際の業務でどう活かす?Difyとn8nの導入・活用事例

業務で活きるAIと自動化のリアルな使い方

Difyとn8nは、多岐にわたる業務に適用可能です。

Difyは、LLMをベースにしたAIチャットボットの構築に特に強みを発揮し、顧客からの問い合わせ対応を自動化できます。

一方、n8nはAPI連携を駆使して、マーケティング、セールス、カスタマーサポートなど、様々な業務プロセスを自動化可能です。

例えば、Zapierと連携することで、Google スプレッドシートのデータを自動的に更新したり、Slackで通知を送信したりするワークフローを構築できます。

これらのツールを導入することで、業務効率を大幅に向上させ、より戦略的な業務に集中できるようになります。

AIを活用した業務改善は、競争力強化において欠かせない要素となっています。

利用者の声が語る、導入後の変化

Difyとn8nのユーザーからは、肯定的な体験談が多く寄せられています。

Difyのユーザーは、UIが直感的で使いやすく、プロンプトの調整を通じて期待通りのAI応答を得られる点を評価しています。

ノーコードでAIアプリケーションを構築できることで、開発のスピードも大幅に向上したという声が挙がっています。

n8nのユーザーは、API連携の柔軟性と、様々な外部サービスとの接続が容易な点を高く評価しています。

複雑なワークフローも、ドラッグ&ドロップで構築できるため、プログラミング知識がなくても運用可能だという安心感もあります。

実際のユーザーの声は、導入判断において非常に有益なヒントになります。

ビジネス成果を生んだ成功事例たち

Difyとn8nを活用した成功事例は数多く存在します。

たとえば、Difyを活用して問い合わせ対応を自動化した企業では、顧客満足度の向上とサポートコストの削減を実現しました。

また、n8nを活用してマーケティングオートメーションを構築した企業では、リード獲得数が大幅に増加し、売上アップにもつながっています。

RAGとの連携によって社内データの活用を進めた高度な活用事例も登場しており、AIと自動化が業務改革の中心になりつつあります。

これらの実例から、自社にどのように応用できるかを考えることが、導入効果を最大化する鍵となります。

目的から選ぶ、自社に最適な自動化ツールとは?

どちらを選ぶべきか

Difyとn8nのどちらを選ぶべきかは、自動化の目的と必要な機能によって異なります。

Difyは、LLMを活用したAIアプリケーション開発に特化しており、チャットボットやAIアシスタントの構築に最適です。

一方、n8nは、より汎用的な自動化ツールであり、API連携やデータ処理など、様々な業務プロセスを自動化できます。

AI活用を重視するならDify、幅広い業務を対象にしたいならn8nが適しています。

それぞれ無料プランが提供されているため、まずは実際に試してみて、使いやすさや機能を確認するのがよいでしょう。

最適なツールの選定方法

最適なツールを選ぶためには、まず自社の業務課題を明確に定義する必要があります。

どの業務を自動化したいのか、どのようなデータを連携したいのかを具体的に洗い出すことが大切です。

次に、Difyとn8nの機能や特徴を比較し、自社の要件に合うものを選定します。

無料プランやトライアル期間を活用し、実際に操作して確かめるのも有効です。

さらに、ユーザーレビューや導入事例を参考に、使いやすさやサポート体制も含めて評価しましょう。

API連携のしやすさも重要な判断基準になります。

今後の展望と情報

AIと自動化の分野は、今後も大きく進化し続けていくことが予想されます。

Difyとn8nも、新しい機能や連携先の追加、AIモデルの進化など、継続的なアップデートが期待されています。

企業がこれらのツールを活用することで、業務効率を高め、変化の激しい市場で競争力を保つことができます。

常に最新の情報を把握し、変化に柔軟に対応していくことが、長期的な成果につながります。

Difyやn8nの公式ドキュメントやコミュニティフォーラムを定期的にチェックし、情報収集を怠らないことが重要です。

Dify vs n8n! AI自動化ノーコード連携比較ガイドに関しての「よくある質問」

Q1: Difyとn8nは何が違うの?

Difyは、AIアプリケーションの開発や運用に特化したノーコードプラットフォームです。主にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)を活用したチャットボットや業務支援AIの構築を得意としています。

ユーザーは対話の設計やデータ連携を視覚的に設定でき、非エンジニアでも高度なAI機能を簡単に実装できます。

一方、n8n(エヌエイトエヌ)は、さまざまな外部サービスやアプリを連携させて、業務プロセスを自動化するノーコード/ローコードの自動化ツールです。

Zapierに似た使い方ができますが、n8nはオープンソースで自社サーバーにホスティングできる点が大きな違いです。柔軟なカスタマイズ性があり、エンジニアにも好まれています。

Q2: AI連携ならどちらを選ぶべき?

AIとの連携を中心に考えるなら、Difyの方が適しています。特に以下のようなシーンで活用できます:

- カスタムチャットボットの作成

- ファイル(PDFやCSVなど)に基づくAI応答の構築

- 社内ナレッジやFAQのAI化

Difyは、もともとLLM活用を前提として設計されているため、AIアプリケーションを作るための機能が充実しています。設定画面やデータ管理の設計も、AI活用を前提としたUIになっており、学習コストが比較的低いのもポイントです。

n8nでもOpenAIやClaudeなどのAPIを使ってAIと連携することはできます。ただし、n8nはワークフロー自動化が主目的なので、AIそのものの実装に関しては、設計や構築に少し慣れが必要になります。

Q3: 自動化の柔軟性はどっちが上?

業務全体の自動化や連携の柔軟性においては、n8nが優位です。n8nは次のような特徴を持っています:

- 条件分岐やループなどの論理構造をGUIで自由に構築できる

- 100以上の外部サービス(Google Workspace、Notion、Slackなど)との連携が可能

- WebhookやHTTPリクエストを使ったカスタム処理にも対応

これらの機能により、n8nは複雑な業務フローをノーコードで実現できます。

特に「特定の条件を満たしたときだけ通知を送る」「AIの処理結果をさらに加工して別システムに登録する」といった細かい連携処理を、視覚的に設計できるのが魅力です。

Difyでも一定のデータ連携や出力制御は可能ですが、自動化や条件分岐における自由度ではn8nには及びません。

Q4: ノーコード初心者に向いているのは?

完全な初心者にとって扱いやすいのはDifyです。

画面がシンプルで直感的に操作でき、LLMの活用が前提の設計になっているため、初めてでも「AIアプリっぽいもの」をすぐに動かすことができます。たとえば、質問に応答するチャットボットや、ファイルを読み取って回答するAIは、数クリックで作成可能です。

n8nは自由度が高いぶん、基本的なフロー構造やAPI連携の概念を理解する必要があります。

多少のITリテラシーがある人であれば扱えますが、全くの初心者にとっては最初のハードルが高く感じられるかもしれません。ただし、一度構造を理解すれば、実現できることの幅は非常に広がります。

Q5: 結局どちらを使えばいい?

結論としては、目的に応じて使い分けるのが理想です。

- AIチャットアプリや業務サポートAIを構築したいなら → Dify

- ツール間の連携や業務プロセス全体の自動化を実現したいなら → n8n

実は、Difyとn8nは組み合わせて使うこともできます。たとえば、Difyで構築したAIアシスタントにn8nから定期的に入力を送り、結果をメールやSlackに通知する、というような連携も可能です。

このように、片方だけで完結する必要はなく、それぞれの得意分野を活かしてハイブリッドに活用することで、より強力な業務自動化とAI活用が実現できます。

業務課題や社内リソース、チームのスキルレベルに応じて、最適な組み合わせを見つけていくことが重要です。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る