「生徒がAIで宿題をやってきた時、どう対応すればいいのでしょうか?」─全国の教師から寄せられる、リアルな困惑の声です。

ChatGPTの登場以降、教育現場は未曾有の混乱に陥っています。読書感想文をAIに書かせる生徒、数学の解法をAIで調べる生徒、果ては定期テストでもスマホを使おうとする生徒まで。「これは学習なのか、それともカンニングなのか?」判断基準が曖昧なまま現場は迷走しています。

一方で保護者からは「うちの子だけAIを使えないのは不公平」「将来AIが当たり前になるのに、学校で禁止するのはおかしい」といった声も。「禁止すべきか、活用すべきか」─この判断に多くの学校が苦慮していました。

そんな中、文部科学省がついに明確な方針を示しました。

「生成AIガイドライン」の発表により、これまで手探りだった教育現場に、具体的な指針が提供されたのです。どの場面でAIを活用し、どの場面では使わせないのか。教師はどうAIと向き合うべきなのか。子どもたちの未来に必要な教育とは何なのか。

「具体的にどう使い分けるの?」「安全性は確保されている?」「現場ではどう実践すればいい?」

この記事では、文科省ガイドラインの要点から現場での活用例まで、AI時代の教育を考えるための情報を詳しく解説します。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

文部科学省のガイドラインについて

ガイドラインの背景と目的

文部科学省は、近年急速に技術が進歩している生成AIが教育現場にもたらす可能性とリスクを考慮し、「AIの利活用に関する暫定的なガイドライン」を策定しました。

このガイドラインは、学校における生成AIの利用に関する基本的な考え方を示し、教育活動においてAIを効果的に活用する方法を提示することを目的としています。

背景には、生成AIが学習活動を支援し、教員の校務負担を軽減する可能性に対する期待と、著作権侵害や個人情報保護といった倫理的な課題への対応の必要性があります。

文科省は、学校、教員、生徒が生成AIを安全かつ有効に活用できるよう、具体的な事例や留意点を紹介し、教育の質向上に貢献することを目指しています。

改訂の経緯と重要性

文部科学省は、2023年7月に初版となる「生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を公表しました。

その後、学校現場からのフィードバックやAI技術の急速な変化を踏まえ、同年12月に改訂版を発表しました。

この改訂は、教育現場における生成AIの利用に関する議論を深め、より具体的で実践的な内容へと進化させることを目指しています。

改訂されたガイドラインは、著作権や個人情報保護に関する留意点をより明確にし、具体的な活用事例やリスクへの対応策を盛り込むことで、学校現場でのAI利用を支援します。

生成AIが教育に与える影響が大きくなっている現状において、学校、教員、生徒がAIを適切に理解し、活用するための指針を示すことは極めて重要です。

公表された内容のポイント

文部科学省が公表したガイドラインの内容のポイントは、主に教育段階における生成AIの利活用に関する考え方、具体的な活用場面、リスクへの対応策の3点です。

生徒の学習活動におけるAIの活用事例や、教員による授業での利用方法が具体的に紹介されています。

校務におけるAIの活用にも言及されており、教員の負担軽減につながる可能性が示唆されています。

リスクへの対応策としては、著作権侵害や個人情報保護に関する留意点が強調されており、生徒がAIを利用する際の倫理的な問題にも触れられています。

さらに、生成AIの利用に関する研修資料や参考情報が掲載されており、教員がAIに関する知識を深め、適切に活用できるよう支援されています。

これらのポイントは、教育の質の向上を図り、学校現場でのAI利用を円滑に推進するための指針となっています。

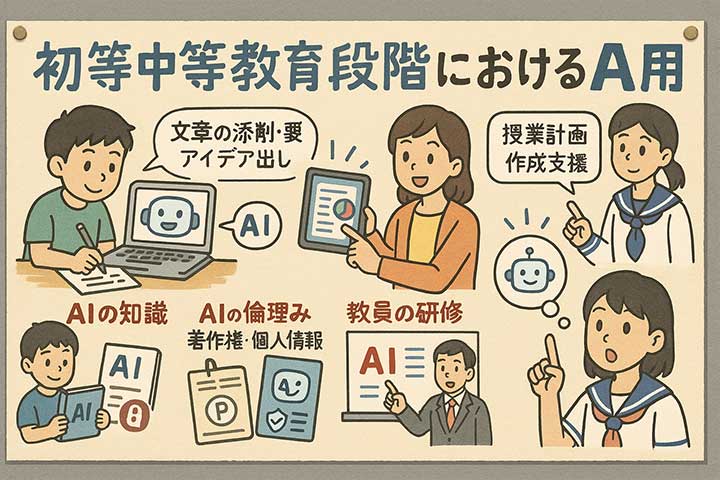

初等中等教育段階におけるAIの活用

教育現場における具体的な事例

初等中等教育段階における生成AIの活用は、教育現場において様々な形で具体化されています。

文部科学省のガイドラインでは、生徒の学習活動を支援する具体的な事例が紹介されており、文章の添削や要約、アイデアの生成などがその例として挙げられています。

教員が授業計画の作成支援や教材作成にAIを活用する事例も紹介されています。

これにより、教育現場におけるAIの利用が促進され、生徒の学習効果向上や教員の負担軽減につながることが期待されています。

学校現場では、各学校や生徒のニーズに応じて、こうした事例を参考にしたAIの活用方法を検討していくことが重要です。

著作権や個人情報保護のリスクにも留意し、ガイドラインを遵守した適切な活用が求められます。

生徒向けの情報と資料

生徒向けには、生成AIの基本的な仕組みや活用方法についての情報と資料を提供することが重要です。

特に、生成AIに伴う倫理的な課題や著作権・個人情報保護に関する知識の理解が求められます。

AIが生成した情報が必ずしも正確とは限らないことを理解し、批判的に判断する能力を養うことも欠かせません。

文部科学省のガイドラインには、生徒の情報リテラシー向上を目的とした資料や、AI利用時の注意点が掲載されています。

教員や保護者が適切な指導を行い、生徒が安全にAIを活用できるような環境を整えることが重要です。

教員の研修と対応策

教員向けには、生成AIに関する知識や活用方法を身につけるための研修プログラムの提供が不可欠です。

研修では、ガイドラインの内容解説に加えて、活用事例の紹介やリスクへの対応策の提示などが含まれます。

教員が授業や校務でAIを活用するための実践的なスキルの習得が目標とされます。

倫理的な問題や著作権、個人情報保護のリスクについての理解も不可欠です。

研修資料や参考情報を活用し、教員がAIに関する知識を深め、生徒に適切な指導が行えるよう支援が求められています。

学校全体でAIの知識を共有し、組織的に対応策を講じることが必要です。

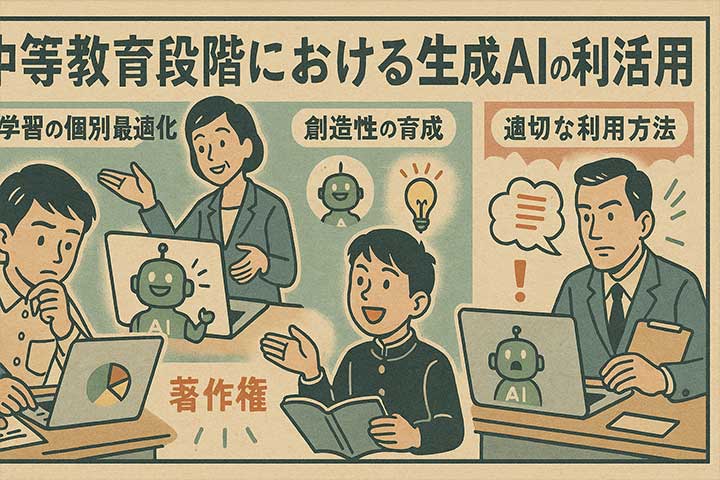

中等教育段階における生成AIの利活用

生成AIの教育における利点

中等教育段階における生成AIの利点には、学習の個別最適化や創造性の育成といった側面があります。

生徒一人ひとりの理解度や進捗に応じた学習プランの立案が可能となり、文部科学省もその重要性を認識しています。

AIは、生徒の弱点を分析して適切な資料や課題を提示することができ、学習支援において有効です。

また、新しいアイデアの生成や創造的活動の支援にも活用され、生徒はAIとの対話を通じて多様な視点や発想を学ぶことができます。

教員も、教材作成や授業準備の効率化にAIを役立てることで、生徒と向き合う時間を増やすことが可能になります。

適切に利点を活かすには、著作権や個人情報保護に関する配慮とルールの遵守が不可欠です。

生徒への丁寧なAI利用の解説も、教員の重要な役割です。

課題とリスクについての考察

生成AIの活用には、正確性の不確かさや著作権侵害、個人情報の漏洩といったリスクも伴います。

また、生徒がAIに依存し、自ら考える力を損なう懸念も存在します。

AIの出力をそのまま受け入れるのではなく、批判的な思考を養う必要があります。

学校現場では、AI利用に関するルールやガイドラインを明確化し、適切な活用を支援する体制づくりが求められます。

文部科学省もこうした課題への対応策として、学校現場での研修の充実を進めています。

教員はAIの活用方法について生徒に丁寧に解説し、リスクと向き合う姿勢を育む必要があります。

適切な利用方法と著作権の考慮

生成AIを教育現場で活用するには、明確なルールとガイドラインが欠かせません。

文部科学省は、著作権や個人情報保護に配慮したガイドラインを公表し、学校でのAI活用を支援しています。

生徒がAIを利用する際には、出典を明記するなど著作権を守る姿勢が求められます。

また、AIに個人情報を入力する際には法令を遵守し、プライバシーへの配慮が必要です。

授業内でAIを使用する際は、教員が倫理的観点から問題提起を行い、生徒の意識を高めることが求められます。

学校は研修を通じて教員の知識と指導力を高め、著作権に関する正しい理解を広める体制づくりが重要です。

教育段階における生成AIの活用のポイント

基本的な考え方と方向性

生成AIの活用は、生徒の学習を支援し、教員の業務負担を軽減するツールとして位置付けられます。

文部科学省は、AIの活用が生徒の主体的な学びを促進し、思考力・判断力・表現力の育成に寄与するべきとしています。

AIの出力を盲目的に受け入れるのではなく、批判的に評価する能力を養う必要があります。

同時に、著作権や個人情報保護への配慮も不可欠であり、学校全体で適切な利用方法を共有することが求められます。

AIは、生徒の個性や能力に応じた学習支援を可能にし、教育の質向上に貢献する重要な要素です。

教師は、生徒にAIの活用方法を丁寧に説明する責任があります。

学校現場での実践例

実際の学校現場では、作文の添削、資料の要約、課題の作成といった形で生成AIが活用されています。

例えば、生徒の作文をAIに添削させることで、文法ミスや表現の改善点をフィードバックできます。

AIに大量の資料を要約させることで、生徒にとってわかりやすい学習資料を作成することも可能です。

また、教員は授業準備や校務の効率化にAIを活用し、生徒と向き合う時間の確保につなげています。

これらの活用事例は、学校規模や生徒の特性に応じて調整が必要であり、文部科学省のガイドラインをもとに検討を進めることが推奨されます。

今後の展望とまとめ

今後、生成AIは教育の個別最適化を一層推進し、生徒一人ひとりの学習スタイルに応じた支援が期待されます。

教員の校務負担も軽減され、創造的な授業づくりに集中できる環境が整うでしょう。

ただし、著作権や個人情報保護などのリスクを考慮し、文部科学省のガイドラインを遵守することが重要です。

生徒がAIに依存しすぎることなく、自ら考える力を持ち続けるための教育的配慮も求められます。

今後の課題として、倫理的な問題提起を通じて生徒の意識を高めることも不可欠です。

文科省と学校が連携し、AIの教育活用を安全かつ効果的に推進していくことが期待されます。

生成AIガイドライン:文科省の教育活用と学校でのAI利活用に関しての「よくある質問」

Q1: 文部科学省が出した生成AIガイドラインの目的は何ですか?

文科省が策定した生成AIガイドラインの目的は、教育現場で生成AIを安全かつ効果的に活用するための方針を示すことです。児童・生徒がAIを使う中で、情報モラルや批判的思考を育む機会とする一方、著作権や個人情報の保護といったリスクへの対応も重視されています。

Q2: 学校現場で生成AIをどのように活用できますか?

授業では、文章の添削、要約、アイデア出しなどに生成AIを活用できます。また、教員の業務支援として、授業案の作成、教材の草案作成、保護者向け文書の下書きなどにも利用されています。ただし、児童・生徒への使用には年齢や発達段階に応じた指導が必要です。

Q3: 生成AIを使う際に注意すべきことは何ですか?

AIは万能ではなく、事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成する可能性があります。したがって、出力内容の正確性を自分で確認する力(情報リテラシー)が不可欠です。また、他人の著作物を無断で入力・出力することは著作権侵害になる可能性があるため、使用時には十分な配慮が必要です。

Q4: 学校で生成AIを導入するには、どんな準備が必要ですか?

まずは校内でのルール整備が重要です。文科省のガイドラインでは、生成AIの利用範囲・目的・記録の管理などを明確に定めることが推奨されています。また、教員向け研修や保護者への説明も導入前に行うべきです。さらに、セキュリティ対策や通信環境の整備も不可欠です。

Q5: 今後の教育における生成AIの可能性は?

生成AIは、個別最適な学びや創造的な表現活動を支援する強力なツールとして期待されています。例えば、自分の考えをAIと対話しながら深める活動や、文章表現の改善支援などが可能です。ただし、AIに頼りすぎず、人間ならではの思考力や表現力を育む視点が今後ますます求められます。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る