「このままでは、私たちの町が消滅してしまう…」─多くの地方自治体が抱える、切実な危機感です。

人口減少、高齢化、商店街の衰退、若者の都市部流出─日本の地方が直面している課題は深刻で、従来型の補助金政策や観光振興だけでは根本的な解決には至っていません。「何か新しい打開策はないのか?」そんな模索が続いています。

そんな中、ブロックチェーンとWeb3技術を活用した地方創生の取り組みが、各地で始まっています。

地域通貨のデジタル化、行政手続きの透明化、ふるさと納税の新しい形─これまでにない仕組みで、地域課題の解決に挑戦する自治体が現れているのです。ある地方都市では、ブロックチェーン技術を活用した地域ポイントシステムにより、地域内経済の活性化に一定の成果を上げています。

ただし、重要な注意点があります。これらの取り組みの多くはまだ実証実験段階であり、大規模な成功事例は限定的です。技術的なハードル、法規制の問題、住民の理解不足─解決すべき課題も山積しています。

「本当に効果があるの?」「具体的にどう活用されているの?」「課題は何?」

この記事では、実際の活用事例から可能性と課題まで、ブロックチェーン×地方創生の現在地を詳しく解説します。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

ブロックチェーンの基本概念

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンは、デジタル情報を分散型のネットワーク上で管理する技術です。

中央集権的な管理者を必要とせず、複数の参加者が情報を共有し、取引の記録を検証します。

このシステムは、データの改ざんを極めて困難にし、高い透明性とセキュリティを提供します。

ブロックチェーン技術は、暗号資産の基盤として広く知られていますが、その応用範囲は金融分野に留まらず、サプライチェーン管理、電子投票システム、デジタルID管理など、多岐にわたります。

各ブロックは、過去の取引データを含むハッシュ値で連結されており、連鎖状につながっています。

そのため、過去のブロックを改ざんするには、それ以降のすべてのブロックを修正する必要があり、事実上不可能です。

この特性が、ブロックチェーンの信頼性を高め、様々な分野での利用を促進しています。

近年、ブロックチェーン技術を活用したビジネスモデルが数多く登場しており、その活用事例は日々増加しています。

Web3の特徴

Web3は、ブロックチェーン技術を基盤とした次世代のインターネットの概念です。

中央集権的なプラットフォームに依存せず、ユーザーがデータやデジタル資産を自ら管理できる分散型のネットワークを目指します。

Web3の特徴は、データの所有権がユーザーに帰属すること、検閲耐性があること、そして透明性が高いことです。

これにより、従来のWeb2.0の課題であったプライバシー侵害やプラットフォームによる支配を解決する可能性を秘めています。

Web3では、スマートコントラクトを活用して、自動化された取引やサービスを提供することが可能です。

これにより、仲介者を介さずに、直接的に価値を交換できるP2P(ピアツーピア)の経済圏が実現します。

NFT(非代替性トークン)は、デジタル資産の所有権を証明する手段としてWeb3で重要な役割を果たしており、アート、音楽、ゲームなど様々な分野で活用されています。

今後のWeb3の発展は、デジタル社会における新たな経済システムや社会構造を創出する可能性を秘めています。

地方自治体におけるブロックチェーンの可能性

地方自治体におけるブロックチェーンの活用は、行政サービスの効率化、透明性の向上、地域経済の活性化に大きく貢献する可能性があります。

例えば、住民票の発行や不動産登記などの行政手続きをブロックチェーン上で管理することで、手続きの迅速化とコスト削減が期待できます。

また、スマートコントラクトを活用することで、補助金や助成金の支給を自動化し、不正受給を防止することも可能です。

地域通貨の発行にブロックチェーンを利用すれば、地域内での経済循環を促進し、地域経済の活性化に繋がります。

さらに、災害時の支援物資の追跡や管理にブロックチェーンを利用することで、透明性の高い支援活動を実現できます。

ブロックチェーン技術は、地方自治体が抱える様々な課題の解決に役立ち、住民サービスの向上と地域社会の発展に貢献する大きな可能性を秘めています。

今後、様々な自治体でブロックチェーンの活用事例が増加することが期待されます。

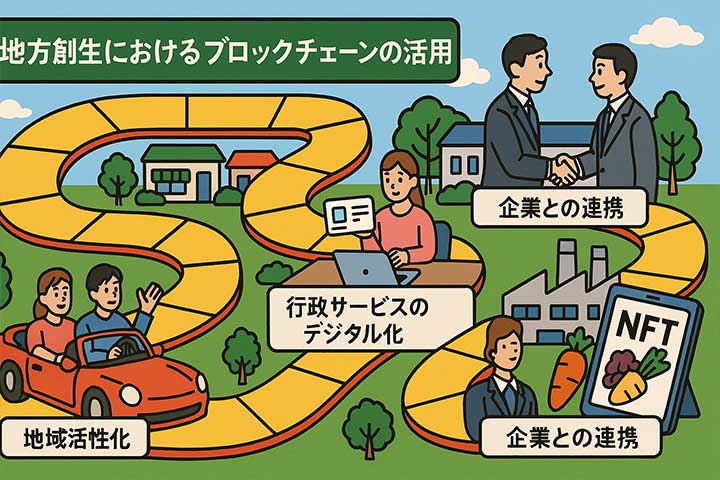

地方創生におけるブロックチェーンの活用

地域活性化の事例

地方創生においてブロックチェーンを活用した地域活性化の事例は、地域通貨の発行やNFTを利用した地域産品のデジタル証明などが挙げられます。

例えば、ある市では、ブロックチェーンを基盤とする地域通貨を発行し、住民が地域内の店舗で利用することで、地域経済の活性化を促しています。

また、別の村では、特産品のNFTを発行し、購入者に地域への訪問を促す特典を提供することで、観光客誘致に成功しています。

これらの事例は、ブロックチェーン技術が地方創生において、単なる効率化だけでなく、新たな価値を創生する可能性を証明しています。

今後、さらに多くの自治体がブロックチェーンを活用し、地域の課題を解決するための新たな取り組みが期待されます。

行政サービスのデジタル化

ブロックチェーンは、行政サービスのデジタル化を進める上で大きな役割を果たす可能性があります。

例えば、住民票の発行や不動産登記などの行政手続きをブロックチェーン上で管理することで、手続きの自動化、迅速化、そしてコスト削減が期待できます。

また、スマートコントラクトを活用することで、補助金や助成金の支給を自動化し、不正受給を防止することも可能です。

さらに、ブロックチェーンを利用した電子投票システムは、投票の透明性とセキュリティを高め、住民の行政への参加を促します。

これらのデジタル化された行政サービスは、住民の利便性を向上させるだけでなく、行政コストの削減にも貢献し、地方自治体の財政健全化にも繋がる可能性があります。

今後、ブロックチェーンを活用した行政サービスの事例がさらに増加することが期待されます。

企業との連携による新たな価値創造

地方創生におけるブロックチェーンの活用は、自治体だけでなく、企業との連携によって新たな価値を創生する可能性を秘めています。

例えば、地域の企業がブロックチェーンを活用したサプライチェーン管理システムを構築することで、地域産品のトレーサビリティを向上させ、ブランド価値を高めることができます。

また、企業がNFTを活用して、地域の文化やアートをデジタル化し、新たなビジネスモデルを創出することも可能です。

さらに、企業と自治体が連携して、ブロックチェーンを活用した地域エネルギー管理システムを構築することで、地域のエネルギー自給率を高め、持続可能な社会を実現することができます。

これらの連携は、地域経済の活性化だけでなく、地域の課題を解決するための新たなアプローチを提供し、企業と自治体双方に大きなメリットをもたらします。

今後、より多くの企業が地方自治体と連携し、ブロックチェーンを活用した地域創生の取り組みを進めることが期待されます。

Web3と地域の未来

自治体のデジタル通貨導入例

地方自治体におけるWeb3の活用として、デジタル通貨の導入は地域経済の活性化に向けた大きな一歩となり得ます。

地域通貨をブロックチェーン上で発行することで、住民は地域内の店舗やサービスで利用できるようになり、地域内での経済循環を促します。

このようなシステムは、地域の活性化を目的とした新たなビジネスモデルの創生にも繋がり、住民の地域への愛着を深める効果も期待できます。

また、デジタル通貨の導入は、地域経済のデータ分析を容易にし、政策立案を支援する可能性も秘めています。

ただし、デジタル通貨の導入には、住民への十分な情報提供やセキュリティ対策など、クリアすべき課題も存在します。

自治体は、これらの課題を解決しながら、地域の特性に合わせたデジタル通貨の設計と運用を進める必要があります。

地域住民の参加促進策

Web3の技術を活用して地域住民の参加を促進するためには、透明性の高い情報公開と意見を表明しやすい環境の整備が重要です。

例えば、ブロックチェーンを利用した電子投票システムを導入することで、住民は地域の政策決定に直接参加でき、行政への信頼を高めることができます。

また、地域の課題やプロジェクトに関する情報をブロックチェーン上で公開することで、住民は情報にアクセスしやすくなり、意見やアイデアを提供しやすくなります。

さらに、地域住民が主導するコミュニティを支援し、Web3の技術を活用した地域課題の解決に向けた取り組みを促進することも有効です。

これらの参加促進策は、地域住民が地域の運営に積極的に関与し、地域への愛着を深めることに繋がります。

新たなビジネスモデルの可能性

Web3の技術は、地域における新たなビジネスモデルを創出する大きな可能性を秘めています。

例えば、NFTを活用した地域産品のデジタル証明は、地域ブランドの価値を高め、新たな顧客層を開拓することができます。

また、ブロックチェーンを活用した地域のエネルギー管理システムは、地域のエネルギー自給率を高め、持続可能な地域社会を実現することができます。

さらに、スマートコントラクトを活用した地域の観光情報プラットフォームは、観光客に地域の魅力を効果的に伝え、誘客を促進します。

これらの新たなビジネスモデルは、地域経済の活性化だけでなく、地域の課題を解決するための新たなアプローチを提供し、地域の持続的な発展に貢献することが期待されます。

今後、より多くの企業や自治体が連携し、Web3の技術を活用した地域創生の取り組みを進めることが期待されます。

実現に向けた課題と展望

法的な課題と解決策

ブロックチェーンやWeb3の技術を活用する上で、法的な課題は避けて通れません。

日本においては、暗号資産に関する法規制は存在するものの、NFTやスマートコントラクトなど、新たな技術に関する法整備はまだ十分ではありません。

例えば、NFTの取引における法的な位置づけや、スマートコントラクトの履行責任など、明確にすべき点が数多く存在します。

これらの課題を解決するためには、政府や自治体が連携し、技術の進展に合わせた柔軟な法整備を進める必要があります。

また、企業や研究機関が協力し、法的なリスクや課題を明確にするための研究を進めることも重要です。

さらに、国際的な法規制との整合性も考慮し、グローバルな視点で法整備を進めることが求められます。

企業の役割と責任

地方創生におけるブロックチェーンとWeb3の活用において、企業の役割は極めて重要です。

企業は、技術的なノウハウやリソースを提供し、自治体と連携して新たなサービスやビジネスモデルを創出することが求められます。

例えば、地域の特産品をNFT化し、新たな販売経路を開拓したり、ブロックチェーンを活用した地域通貨を発行し、地域経済の活性化に貢献したりすることが考えられます。

また、企業は、技術の安全性や信頼性を確保し、個人情報の保護に十分配慮する責任があります。

さらに、企業は、地域住民に対して、ブロックチェーンやWeb3の技術について十分な情報提供を行い、理解を深めるための活動を支援することも重要です。

企業は、利益を追求するだけでなく、社会的な責任を果たすことが求められます。

地域社会の参加と活性化の重要性

地方創生を実現するためには、地域社会の参加と活性化が不可欠です。

ブロックチェーンやWeb3の技術を活用する際にも、地域住民が積極的に参加し、その意見が反映される仕組みを構築することが重要です。

例えば、地域の課題やニーズを把握するためのワークショップや意見交換会を開催したり、ブロックチェーンを活用した電子投票システムを導入し、住民が地域の政策決定に直接参加できるようにしたりすることが考えられます。

また、地域の文化や伝統をNFT化し、地域住民が新たなビジネスモデルを創出する機会を提供することも有効です。

さらに、地域住民が主導するコミュニティを支援し、Web3の技術を活用した地域の課題解決に向けた取り組みを促進することも重要です。

これらの活動を通じて、地域住民の地域への愛着を深め、地域社会の活性化を図ることが重要です。

ブロックチェーンとWeb3:地方創生と行政システム活用事例に関しての「よくある質問」

Q1: ブロックチェーンとは何ですか?なぜ地方創生に役立つのですか?

ブロックチェーンとは、「改ざんが難しいデータの記録方法」のことです。情報が一か所に集約されず、複数の場所で分散して管理されることで、特定の人が勝手に操作することができない仕組みになっています。

地方創生においてブロックチェーンが注目されている理由は、信頼性の高いデータ共有が可能になることです。たとえば農産物の流通履歴をブロックチェーンで記録することで、「どこの誰がどう育てたか」が明確になり、都市部の消費者にとっても安心して購入できる材料となります。

これにより、地域ブランドの価値が高まり、都市と地方の新しい信頼関係が築かれるのです。

Q2: Web3って何ですか?行政とどう関係しますか?

Web3は、「ユーザーが自分のデータをコントロールできるインターネットの新しい形」とされています。従来のWeb(Web2)は、SNSや検索エンジンなどの大企業がユーザーの情報を集め、管理する仕組みでした。

一方、Web3ではブロックチェーンを活用し、情報を中央のサーバーに頼らずにやり取りすることができます。これにより、ユーザー自身が自分のデータの所有者となり、必要なときにだけ第三者と共有することが可能になります。

行政においては、たとえば住民票や納税情報などの個人データを市民が自ら管理し、申請や更新時だけ行政機関に提供するといった、セキュアかつ効率的な仕組みが実現できる可能性があります。

Q3: 日本の地方自治体での具体的な活用事例はありますか?

はい、すでにいくつかの地方自治体では、ブロックチェーンやWeb3の技術を実際に取り入れた取り組みが行われています。

たとえば、福島県会津若松市では、スマートシティ構想の一環として市民データの管理にブロックチェーンを活用し、安心・安全な行政サービスを提供しています。

また、熊本県では、災害時の物資支援においてブロックチェーンを使い、支援物資が「いつ・どこで・誰に届いたか」を明確に記録し、トラブルの防止と透明性の確保に役立てています。

さらに、東京都渋谷区では、Web3の技術を使って「デジタル住民票」や「地域内で使えるトークン(仮想通貨)」を発行し、地域の人々が行政に参加しやすくなるような取り組みが実証実験として始まっています。

これらの事例は、住民サービスの向上や、地域内経済の活性化といった成果につながっています。

Q4: 地方創生においてWeb3が果たす役割とは何ですか?

Web3は、地方創生において「信頼・参加・価値流通」の3つの面で大きな役割を果たします。

たとえば、地域トークンを発行すれば、地元のお店で使える地域通貨として利用でき、外部から来た観光客や移住者も含めた新たな消費を生み出すことができます。

また、DAO(分散型自治組織)と呼ばれる仕組みを使えば、行政に頼らずとも市民同士で予算を出し合い、地域の課題を話し合って解決するプロジェクトを立ち上げることができます。これは、市民が主体的に地域づくりに関わることを後押しする仕組みです。

さらに、地域の伝統工芸や文化財をNFTとして発行すれば、デジタル上での販売や保護が可能になります。これにより、地域の文化や技術を世界中に届けることもできます。

Web3の仕組みを活用することで、行政主導だけでは限界のあった地域活性化に、新たな可能性が広がるのです。

Q5: 導入時の課題や注意点はありますか?

Web3やブロックチェーンの導入には、多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。

まず、技術的なリテラシーの差が問題になる可能性があります。すべての住民や行政職員が仕組みを理解し、活用できるとは限らないため、導入時には丁寧な説明や教育・研修の機会が必要です。

また、技術を導入するには初期費用がかかり、維持・運用にも継続的なコストが発生します。民間企業との連携や、国からの支援制度を活用するなど、財源確保の工夫が求められます。

さらに、法制度の整備も重要なポイントです。個人情報の扱いや電子契約の効力など、現在の法律と整合性を取る必要があります。法律の未整備な領域で安易に技術導入を進めてしまうと、かえって混乱を招くリスクもあります。

そのため、最初から大規模に導入するのではなく、小さな単位での実証実験(PoC)を行い、住民の理解を得ながら段階的に取り組むことが、現実的で成功しやすいアプローチと言えるでしょう。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る