「また同じ説明をChatGPTに繰り返している…」─そんなもどかしさを感じたことはありませんか?

毎回「私はIT業界で働いていて」「以前も言いましたが」と前置きから始め、同じ背景情報を何度も入力する。せっかくAIと対話しているのに、まるで初対面の相手に毎回自己紹介しているような非効率さ。「前の会話を覚えていてくれたら、どれだけ楽だろう」そう思ったことは一度や二度ではないでしょう。

実は、ChatGPTのメモリ機能が大幅に強化され、この悩みが解消されつつあります。

あなたの仕事内容、好みのスタイル、過去の質問内容─これらをAIが「記憶」し、次回以降の会話で自動的に反映してくれるのです。まるで長年の仕事仲間と話すような感覚で、毎回の説明が不要になります。

ある企業では、メモリ機能を活用することでChatGPTとのやり取り時間が半分に短縮され、より本質的な質問に集中できるようになりました。

ただし、プライバシーへの配慮も必要です。「何を覚えさせるべきか」「どこまで情報を保存していいのか」─適切な使い方を理解しないと、思わぬリスクにつながる可能性もあります。

この記事では、メモリ機能の効果的な活用法から注意点まで、ChatGPTを真のパートナーにする方法を詳しく解説します。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

ChatGPTのメモリ機能の理解

記憶の仕組みと進化

ChatGPTのメモリ機能は、過去の会話内容を一時的に記憶し、それに基づいて応答を生成する仕組みです。

この記憶の仕組みは、生成AIがよりコンテキストを理解し、一貫性のある対話を可能にするために不可欠です。

以前のモデルでは、会話のたびに情報がリセットされていましたが、最新のChatGPTのメモリ機能強化により、過去の対話をある程度「覚え」させることが可能になりました。

この進化は、特に長期間にわたるプロジェクトや継続的な対話において、大幅な効率向上をもたらします。

例えば、以前のチャットでの設定や好みなどを記憶させることで、毎回同じ情報を入力する手間を省き、よりパーソナライズされた応答を得ることが可能になります。

この記憶の仕組みの進化は、ChatGPTをより便利で使いやすいツールへと変貌させています。

必要な設定とプロジェクトの参照

ChatGPTのメモリ機能を活用するためには、適切な設定が必要です。

設定画面からメモリ機能をオンにすることで、ChatGPTは過去の会話内容を自動的に学習し、保存するようになります。

また、特定のプロジェクトに関する情報をChatGPTに「覚え」させることで、そのプロジェクトに関する質問に対してより的確な回答を得ることが可能です。

プロジェクトの参照とは、例えば「このプロジェクトでは、〇〇という技術を使用しています」といった情報を事前にChatGPTに提供することで実現します。

これにより、ChatGPTはプロジェクトのコンテキストを理解し、より適切な提案やアドバイスをすることができます。

この設定とプロジェクトの参照は、ChatGPTをビジネスで活用する上で非常に重要な要素となります。

ユーザーの履歴管理

ChatGPTのメモリ機能を利用する上で、ユーザーの履歴管理は非常に重要な点です。

ChatGPTは、過去の会話内容を学習し、それに基づいて応答を生成するため、履歴の内容によっては意図しない情報が回答に含まれる可能性があります。

したがって、ユーザーは自身の履歴を定期的に確認し、不要な情報や機密情報が含まれていないか確認する必要があります。

また、ChatGPTの履歴管理機能を利用して、特定の会話を削除したり、記憶させたくない情報を指定することも可能です。

この履歴管理を適切に行うことで、ChatGPTをより安全かつ効果的に利用することができます。

OpenAIは、ユーザーのプライバシー保護を重視しており、履歴の管理方法についても詳細な説明を提供しています。

ユーザーはこれらの情報を参照し、自身の利用状況に応じて適切な履歴管理を行うことが求められます。

生成AI会話の活用方法

ビジネスにおける活用の可能性

ビジネスにおいて生成AIとChatGPTの活用は、大幅な効率化と向上を実現する可能性を秘めています。

ChatGPTの記憶機能を活用することで、過去の会話内容を記憶させ、プロジェクトに関する情報を学習させることが可能です。

これにより、毎回同じ情報を伝える手間を省き、より的確な提案や回答を得ることが可能になります。

例えば、顧客とのチャットサポートにおいて、顧客の過去の購入履歴や問い合わせ内容を記憶させることで、よりパーソナライズされた対応が可能になり、顧客満足度向上に繋がります。

また、社内での情報共有やプロジェクト管理においても、ChatGPTを活用することで、効率的なコミュニケーションを実現することができます。

チャットでの応答の便利さ

チャットでの応答におけるChatGPTの便利さは、その自動化された応答と的確さにあります。

ChatGPTは、学習した情報に基づいて、自然な会話形式でユーザーからの質問に回答することが可能です。

特に、ChatGPTのメモリ機能が強化されたことにより、過去の会話内容を記憶し、それに基づいて応答を生成することが可能になりました。

これにより、ユーザーは毎回同じ説明をする必要がなく、よりスムーズな対話を楽しむことができます。

例えば、旅行の計画を立てる際に、ChatGPTに好みの旅行先や予算などを記憶させておくことで、ChatGPTはそれらの情報に基づいて、的確な旅行プランを提案してくれます。

この便利さは、ビジネスだけでなく、個人的な利用においても大きなメリットをもたらします。

自動化プロンプトの設定方法

自動化プロンプトの設定方法は、ChatGPTをより効率的に活用するために重要です。

自動化プロンプトとは、ChatGPTに特定のタスクや質問を自動的に実行させるための設定です。

例えば、「毎日朝9時に、最新のニュースをまとめて紹介して」といったプロンプトを設定することで、ChatGPTは自動的に最新のニュースを収集し、ユーザーに提供してくれます。

この設定は、ChatGPTの画面から簡単に行うことが可能です。

ユーザーは、自分の仕事や生活に応じて、様々な自動化プロンプトを設定することで、ChatGPTをより便利に使うことができます。

ただし、自動化プロンプトを設定する場合は、ChatGPTの回答内容を確認し、適切な情報が提供されているか確認することが重要です。

ChatGPTの使い方と注意点

対話の際の注意点

ChatGPTとの対話において、注意すべき点はいくつかあります。

まず、ChatGPTは学習データに基づいて応答を生成するため、必ずしもすべての情報が正確であるとは限りません。

ユーザーは、ChatGPTから得られた情報を鵜呑みにせず、必ず自分で確認することが重要です。

特に、専門的な知識や判断が必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。

また、ChatGPTは過去の会話内容を記憶しているため、機密情報や個人的な情報を入力する際には、十分に注意が必要です。

OpenAIは、ユーザーのプライバシー保護に努めていますが、ユーザー自身も情報の取り扱いに注意することが重要です。

情報の正確性とその必要性

ChatGPTから得られる情報の正確性は、利用する上で非常に重要な点です。

ChatGPTは、大量のテキストデータを学習していますが、その学習データには誤った情報や古い情報も含まれている可能性があります。

そのため、ChatGPTが生成する応答は、必ずしも正確であるとは限りません。

特に、最新の情報や専門的な知識が必要な場合は、ChatGPTの情報を鵜呑みにせず、他の情報源と照らし合わせて確認することが必要です。

また、ChatGPTは、自分の学習データに基づいて応答を生成するため、ユーザーの質問の意図を誤解したり、適切でない回答をする場合もあります。

したがって、ChatGPTを活用する際には、情報の正確性を常に意識し、批判的な視点を持つことが重要です。

最新の機能についての解説

ChatGPTは常に進化しており、新しい機能が随時追加されています。

例えば、最近では、より自然な会話を実現するための機能や、ユーザーの好みや過去の会話に基づいて応答をパーソナライズする機能などが追加されています。

これらの新しい機能を活用することで、ChatGPTとの対話がより効率的かつ便利になります。

また、ChatGPTの有料プランであるChatGPT Plusでは、無料版よりも高速な応答や、新しい機能への優先的なアクセスなどの特典が提供されています。

これらの最新の機能やサービスを活用することで、ChatGPTをより効果的に使うことができます。

OpenAIの公式ブログやニュースレターでは、ChatGPTの最新情報が随時公開されているため、定期的に確認することをお勧めします。

まとめと今後の展望

生成AIの未来とChatGPTの役割

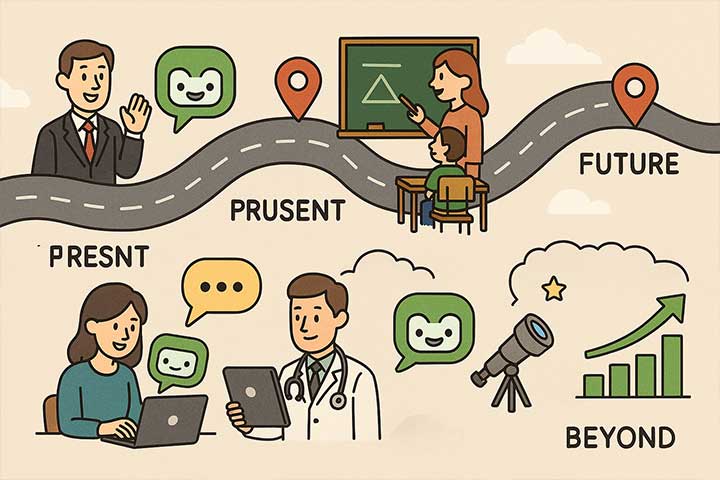

生成AIの未来において、ChatGPTの役割はますます重要になるでしょう。

ChatGPTは、その高度な自然言語処理能力と記憶機能によって、様々な分野での活用が期待されています。

ビジネスにおいては、顧客との対話型コミュニケーションを自動化し、効率的な顧客サポートを提供することが可能です。

また、教育分野では、個別の学習ニーズに合わせたカスタマイズされた学習コンテンツを提供することで、学習効果の向上に貢献できます。

さらに、医療分野では、患者の症状や病歴に基づいて、適切な診断や治療法の提案を支援することが期待されています。

このように、ChatGPTは生成AIの進化を牽引し、私たちの生活や社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

今後の研究開発によって、ChatGPTの性能がさらに向上し、より多くの分野で活用されることが期待されます。

活用方法の総括

ChatGPTの活用方法は多岐にわたりますが、その中心となるのは対話型コミュニケーションの自動化と効率化です。

ビジネスにおいては、顧客からの問い合わせ対応、製品に関する情報提供、予約受付などを自動化することで、業務効率を大幅に向上させることが可能です。

また、社内においては、FAQの自動応答、ナレッジ共有、プロジェクトの進捗管理などをChatGPTに任せることで、従業員の生産性を高めることができます。

さらに、個人利用においては、情報収集、アイデア出し、文章作成などをChatGPTにサポートしてもらうことで、創造的な活動を支援してもらうことができます。

ChatGPTの活用方法は、ユーザーのニーズや目的に応じて無限に広がり、私たちの生活をより豊かにしてくれるでしょう。

さらなる進化への期待

ChatGPTの今後の進化には、大きな期待が寄せられています。

特に、記憶機能の強化、多言語対応の拡充、より自然な対話の実現などが期待されるポイントです。

記憶機能がさらに強化されることで、ChatGPTはより長期的な対話や複雑なタスクに対応できるようになり、より高度な問題解決能力を発揮することが期待されます。

また、多言語対応が拡充されることで、世界中の人々がChatGPTを自由に活用できるようになり、グローバルなコミュニケーションを促進することが期待されます。

さらに、より自然な対話が実現されることで、ChatGPTとの対話が人間同士の対話と遜色なくなり、より親しみやすく、使いやすいツールとなることが期待されます。

これらの進化によって、ChatGPTは私たちの生活や社会において、より重要な役割を果たすようになるでしょう。

ChatGPTのメモリ機能とは!?生成AI会話の活用・使い方と注意点に関しての「よくある質問」

Q1: ChatGPTの「メモリ機能」とは何ですか?

ChatGPTのメモリ機能とは、ユーザーとのやり取りを継続的に覚えることで、よりパーソナライズされた回答ができるようにする機能です。

たとえば、名前や好み、目的などを記憶し、次回の会話でもその情報をもとにスムーズなやり取りが可能になります。これは、一度限りのやり取りではなく、連続的な関係を築くAIとして大きな進化だと言えるでしょう。

単なる一問一答ではなく、「あなたのことを覚えている」アシスタントとしての使い方ができる点が、この機能の大きな特徴です。

Q2: メモリ機能の活用例にはどんなものがありますか?

ChatGPTのメモリ機能は、個人利用からビジネスまで幅広い活用が可能です。

たとえば、ビジネス用途ではプロジェクトの進捗状況や作業ルールを覚えさせることで、毎回同じ説明をしなくてもスムーズに会話ができます。

また、学習サポートとしても有効で、過去の弱点や質問履歴を覚えてくれることで、個別に最適化された学習をサポートします。

さらに、ブログやコンテンツ制作において、自分の書き方のクセや構成のパターンを覚えさせておけば、より自分らしいアウトプットが効率的に作れるようになります。

Q3: メモリ機能はどうやってオン/オフにするのですか?

ChatGPTのメモリ機能は、設定画面から簡単にオン/オフを切り替えることができます。

- ChatGPTの画面左下にある「…(三点メニュー)」をクリック

- 「設定」→「パーソナライズ」→「メモリ」を選択

- 表示されるスイッチでオン/オフを選択

また、記憶された内容は「メモリの管理」画面からいつでも確認・編集・削除することができるため、自分のデータを柔軟にコントロールできます。

このように、使い方に合わせて安心して活用できる仕組みになっています。

Q4: メモリ機能を使うときの注意点は何ですか?

メモリ機能は非常に便利ですが、利用時にはいくつか注意が必要です。

まず、個人情報や機密情報を安易に入力しないこと。AIがその情報を記憶する可能性があるため、プライバシー保護の観点からも注意が必要です。

また、他人の個人情報や社内の非公開データなどを記憶させることは、倫理的にも問題があるため避けるべきです。

誤って記憶させてしまった情報については、手動で削除することができますので、定期的に「メモリの管理」画面を確認することが推奨されます。

なお、すべてのバージョンのChatGPTでこの機能が使えるわけではなく、現時点ではProプランなど一部のユーザーに限定されている場合があります。

Q5: 企業やチームで使う際のポイントは?

チームや企業でChatGPTのメモリ機能を活用する場合、業務フローに合わせた設計が重要になります。

たとえば、定型業務のマニュアルや対応ルールを記憶させておけば、繰り返しの説明や対応が効率化されます。また、担当者ごとにカスタマイズした会話スタイルを維持することで、より自然なやり取りが可能になります。

さらに、社内ナレッジをAIに覚えさせ、チーム内で共通の知識として活用することで、教育コストの削減や業務の属人化の解消にもつながります。

ただし、社内データを扱う場合には、セキュリティポリシーの遵守やデータ管理体制の整備が必要です。OpenAIの商用利用ガイドラインなども確認した上で、慎重に運用することが求められます。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

シェアをお願いします!

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る