連日のようにニュースで見る「AI」の話題。「便利そうだけど、ちょっと怖い」「結局、私たちの生活はどう変わるの?」と、期待と不安が入り混じっているのが本音ではないでしょうか。

世界中で議論されているのは、AIという強大なパワーをどう使いこなすかというルールの話です。経済を豊かにする一方で、もしコントロールを失ったら……そんなリスクへの対策も急ピッチで進んでいます。

そこで今回は、少し難しく聞こえがちな「日本のAI政策」や「世界の規制」について、噛み砕いて解説します。これを読めば、これから訪れる未来のカタチが、少しハッキリと見えてくるはずです。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

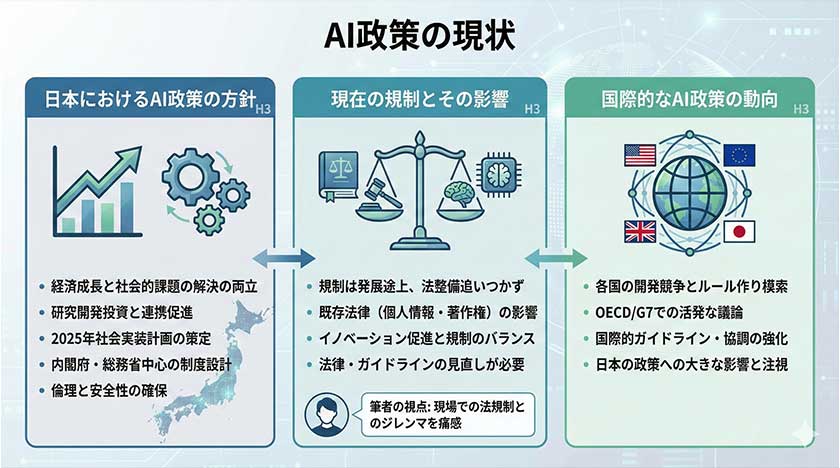

AI政策の現状

日本におけるAI政策の方針

日本におけるAI政策の方針は、経済成長と社会的課題の解決を両立させることを目的としています。

政府は、AI技術の開発と活用を推進するため、研究開発への投資を強化し、企業や大学との連携を促進しています。

特に、2025年を目途に、AI技術を社会実装するための具体的な計画を策定中です。

内閣府や総務省などの関連省庁が中心となり、AI戦略やガイドラインの策定、データ利活用に関する制度設計を進めています。

AIの倫理的な側面や安全性の確保も重要視されており、AI原則に基づいた政策立案が進められています。

現在の規制とその影響

現在のAIに関する規制は、まだ発展途上であり、多くの分野で法整備が追いついていない状況です。

しかし、個人情報の保護や著作権など、既存の法律がAIの利用に影響を与える可能性があります。

例えば、生成AIが作成したコンテンツの著作権や、AIが収集・分析したデータの取り扱いなどが課題となっています。

政府は、AIのリスクを最小限に抑えつつ、イノベーションを促進するためのバランスの取れた規制を検討しています。

今後、AIの進化に合わせて、法律やガイドラインの見直しが必要となるでしょう。

(私自身も、新しいテクノロジーを活用した事業開発の現場において、既存の法解釈が追いつかず、専門家と頭を悩ませた経験があります。現場のスピード感と法規制のバランスをどう取るかは、非常に悩ましい実務的な課題だと感じています。)

国際的なAI政策の動向

国際的なAI政策の動向を見ると、米国をはじめとする各国が、AI技術の開発競争を繰り広げています。

各国は、AIの倫理的な問題や安全性の確保に関する国際的なルール作りを模索しており、OECDやG7などの国際機関で議論が活発化しています。

AIの利用に関するガイドラインや基準を策定し、国際的な協調を強化しようとしています。

日本も、国際的な議論に積極的に参加し、自国のAI政策を国際的な動向に合わせるよう努めています。

国際的なAI政策の動向は、日本のAI政策にも大きな影響を与えるため、注視が必要です。

デジタル技術の推進と経済

AI技術がもたらす経済的影響

AI技術の推進は、経済に多大な影響をもたらすと予測されています。

特に、AIを活用した自動化や効率化は、生産性の向上に大きく貢献するでしょう。

また、新たなAI関連の事業やサービスが創出され、雇用機会の増加にも繋がる可能性があります。

政府は、AI技術の開発を支援することで、経済成長を加速させることを目指しています。

しかし、AIによる自動化が進むことで、一部の職種が減少するリスクも考慮する必要があります。

そのため、AI政策においては、雇用対策や人材育成なども重要な課題となります。

デジタル経済とAIの関連

デジタル経済において、AIはますます重要な役割を担うと考えられます。

AI技術は、データ分析や予測、意思決定の自動化などを可能にし、企業の競争力を高めます。

例えば、AIを活用したマーケティング戦略や、AIによるサプライチェーンの最適化などが挙げられます。

日本政府は、デジタル経済の発展を推進するため、AI技術の活用を積極的に支援しています。

特に、中小企業におけるAI導入を促進するための支援策や、AI人材の育成プログラムなどが重要視されています。

(私自身、多くの中小企業のDX支援に関わる中で、AI導入が単なる業務効率化にとどまらず、企業の競争力の源泉そのものを変えてしまう可能性を肌で感じています。現場での人材育成がいかに重要か、痛感する日々です。)

2025年を見据えた計画

2025年を見据えた計画では、AI技術の社会実装に向けた具体的な取り組みが重要となります。

日本政府は、2025年までにAI技術を様々な分野で活用し、社会課題の解決を目指しています。

例えば、医療や介護、教育などの分野において、AIを活用した新たなサービスを提供することを目指しています。

また、AI技術の活用における倫理的な問題や安全性の確保も重要な課題となります。

AI原則に基づいた政策立案や、AIに関する規制の整備などが進められています。

今後のAI政策の動向は、日本の未来に大きな影響を与えるでしょう。

AI研究と開発の未来

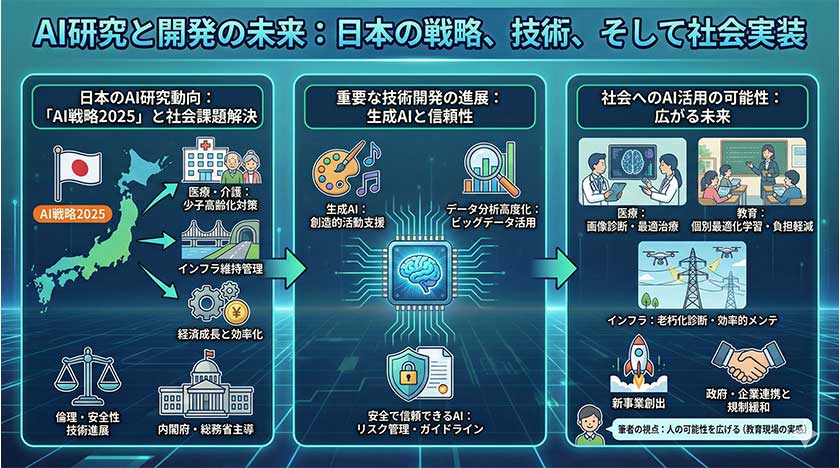

日本におけるAI研究の動向

日本におけるAI研究の動向は、政府主導の「AI戦略2025」に沿って、経済成長と社会課題の解決を両立させることを目的としています。

AI政策は、特に医療、介護、インフラなどの分野でのAI活用を推進しており、少子高齢化が進む日本社会において、AI技術がもたらす効率化や省人化の効果に大きな期待が寄せられています。

研究開発においては、ディープラーニング等の基盤技術の高度化に加え、倫理的な問題や安全性を考慮したAIシステムの開発が重要視されています。

また、内閣府や総務省が中心となり、AI研究開発の推進に関する政策立案を進めています。

重要な技術開発の進展

重要な技術開発の進展としては、まず生成AIの進化が挙げられます。

文章、画像、音楽などを生成するAIモデルは、創造的な活動を支援するツールとして、様々な分野での活用が期待されています。

また、AIを活用したデータ分析技術の高度化により、ビッグデータから有益な情報を抽出し、ビジネスや政策決定に役立てる動きも活発化しています。

安全で信頼できるAIシステムの開発は、社会実装を促進する上で不可欠であり、リスク管理や倫理的なガイドラインの策定が重要です。

これらの技術開発は、デジタル経済の推進に大きく貢献すると考えられます。

社会へのAI活用の可能性

社会へのAI活用の可能性は非常に大きく、医療分野では、AIによる画像診断支援や、患者の状態に応じた最適な治療法の提案などが期待されています。

また、教育分野では、AIを活用した個別最適化された学習プログラムの提供や、教員の業務負担軽減などが考えられます。

さらに、インフラ分野では、AIによる老朽化診断や、効率的なメンテナンス計画の策定などが可能になります。

これらのAI活用は、社会課題の解決に貢献するだけでなく、新たな事業機会の創出にも繋がると期待されています。

政府は、AI技術の社会実装を推進するため、規制緩和や支援策を検討していく必要があり、企業と連携してAI政策を進めていく方針です。

(私自身、教育現場へのAI導入プロジェクトに携わった際、教員の負担軽減だけでなく、生徒一人ひとりの「わかった!」という瞬間が増えるのを目の当たりにし、テクノロジーが人の可能性を広げる力を改めて確信しました。)

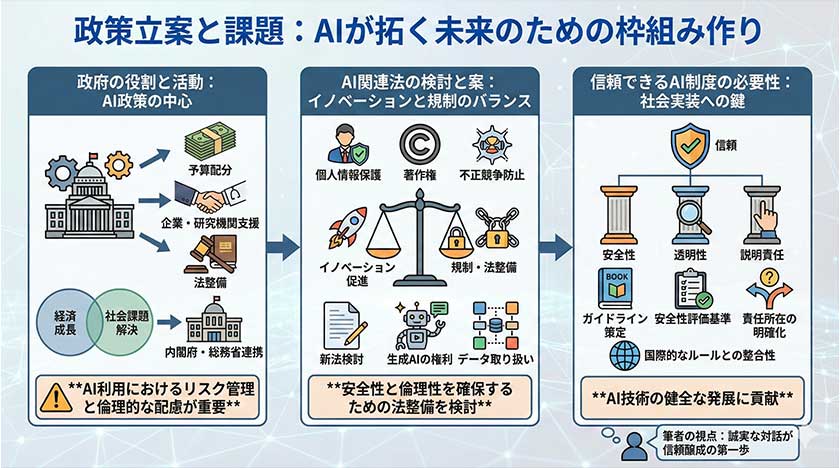

政策立案と課題

政府の役割と活動

政府は、AI政策の推進において中心的な役割を果たします。

具体的には、AI技術の開発と活用を促進するための予算配分、企業や研究機関への支援、そしてAI関連の法整備などが挙げられます。

AI政策立案においては、経済成長だけでなく、社会的な課題解決も目的としています。

日本政府は、内閣府や総務省などの関係省庁が連携し、AI戦略やガイドラインを策定し、データ利活用に関する制度設計を推進しています。

今後、AI技術の進展に対応するため、政策の柔軟な見直しが必要となるでしょう。

特に、AI利用におけるリスク管理と倫理的な配慮が重要です。

AI関連法の検討と案

AI関連の法整備は、AI政策の重要な柱の一つです。

現在、AIの利用に関する包括的な法律は存在しないため、既存の法律を活用しつつ、新たな法律の検討が推進されています。

例えば、個人情報の保護、著作権、不正競争防止法などがAIの利用に影響を与える可能性があります。

生成AIが作成したコンテンツの権利関係や、AIが収集したデータの取り扱いなどが具体的な課題として挙げられます。

政府は、イノベーションを阻害しない範囲で、AIの安全性と倫理性を確保するための法整備を検討しています。

信頼できるAI制度の必要性

信頼できるAI制度の構築は、AI技術の社会実装を推進する上で不可欠です。

そのためには、AIシステムの安全性、透明性、説明責任を確保するための枠組みが必要となります。

具体的には、AI開発者や利用者に対するガイドラインの策定、AIシステムの安全性を評価するための基準作り、そして万が一AIが事故を起こした場合の責任所在の明確化などが挙げられます。

AI原則に基づいた政策立案と、国際的なルールとの整合性を図ることが重要です。

日本は、世界に信頼されるAI制度を構築し、AI技術の健全な発展に貢献していく必要があります。

(私自身、企業のAIガバナンス構築を支援する中で、「どこまで説明責任を果たせば信頼されるのか」という問いに直面することが多々あります。明確な正解がない中、誠実な対話を積み重ねることこそが、信頼醸成の第一歩だと感じています。)

AI政策動向:規制と経済、日本の研究と未来に関しての「よくある質問」

Q1: 世界中で「AIのルール作り」が急に話題になっていますが、なぜですか?

AIの進化があまりにも早く、「便利さ」と同時に「リスク」が誰の目にも明らかになってきたからです。 これまでは「とにかく技術を発展させよう」という競争でしたが、生成AIの登場により、偽情報の拡散や著作権侵害、プライバシーの問題が現実化しました。そのため、世界各国は「ブレーキ(規制)」と「アクセル(経済成長)」のバランスをどう取るかに必死になっています。ルールなしで暴走すれば社会が混乱しますが、厳しすぎると新しいビジネスが生まれなくなるため、今まさに世界中で熱い議論が交わされています。

Q2: 規制を強めると、AIを使った経済活動やビジネスは停滞してしまうのでしょうか?

実は、適切な規制はむしろ経済発展を後押しするという側面があります。 ルールが曖昧なままだと、企業は「後で訴えられるかもしれない」という不安から、AIへの投資や開発をためらってしまいます。逆に、「ここまではOK、これはNG」という明確なガードレール(基準)ができれば、企業は安心してアクセルを踏み込めます。つまり、これからのAI政策は、単に禁止するためではなく、安全にビジネスをするための環境整備という意味合いが強くなっているのです。

Q3: 日本のAI政策は、アメリカやヨーロッパと比べてどのような特徴がありますか?

日本は「法律でガチガチに縛らない(ソフトロー)」アプローチをとっています。 ヨーロッパ(EU)は違反すると罰金を科すような厳しい「ハードロー(法的規制)」を先行させましたが、日本はガイドラインをベースに、企業の自主的な取り組みを促す柔軟な姿勢です。これは、日本がAIを「人間のパートナー」として前向きに捉える文化があることや、著作権法がAI学習に対して比較的寛容であることから、世界中から「AI開発がしやすい国」として注目されるきっかけにもなっています。

Q4: AIの研究開発において、日本は世界に後れを取っているのでしょうか?

大規模言語モデル(LLM)の開発競争ではアメリカに先行されましたが、日本には「勝ち筋」となる独自の強みがあります。 それは、自動車やロボット、素材開発などの「ものづくり(リアルな産業)」とAIを組み合わせる分野です。例えば、新薬の開発や材料科学にAIを使う「マテリアルズ・インフォマティクス」や、工場の自動化などは日本が非常に強い領域です。単なるチャットボットだけでなく、フィジカル(物理的)な世界でAIをどう役立てるかという研究において、日本の未来は非常に明るいと言えます。

Q5: 今後、私たちの生活や仕事はAI政策によってどう変わっていく未来が予想されますか?

今後は、「AIを使いこなすスキル」が、読み書きと同じくらい当たり前のインフラになっていきます。 国の政策も、単なる技術開発支援から、「全世代へのリスキリング(学び直し)」や「中小企業のDX支援」へとシフトしています。AIが仕事を奪うのではなく、AIと協調して生産性を上げる働き方が標準になります。規制によって守られた安全な土台の上で、誰もがAIの恩恵を受けて、創造的な仕事に集中できる未来を目指して国全体のシステムが変わっていくでしょう。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る