あなたの仕事では、課題管理を行っていますか?

課題管理を行うことは、重要な業務の一つです。

何かしらのサービスの立ち上げやシステム開発などの際にはプロジェクトを立ち上げることがあるかと思います。プロジェクトは数人程度の小規模から数百人の大規模のものまで様々あります。その中でも重要なにもかかわらず、怠っている方が多いように思います。

よく

「今の課題はなんですか?」

と聞くと、

「特にありません。」

と答える人が多いからです。

このような回答はかなり大きな問題です!

課題がないのが大きな課題となっています。

これまで私は、システムエンジニアとして富士通とソフトバンクで20年以上プロジェクト管理を行ってきました。

課題管理を行ったプロジェクトは

- 納期が過ぎても開発が終わらず

- バグによるトラブル多発

といった失敗プロジェクトに終わった苦い経験があります。

その経験を活かして、課題管理をすることの重要性、作り方や使い方について解説します。

最後にとっておきのプレゼントがありますのでぜひ最後までご参照ください。

課題管理については、こちらの記事もご参照ください↓

目次

課題管理とは

何かしら業務を行っているならば、

課題のないことなどない

と思ってください。

課題がないと答えるのは、以下の2点が考えられます。

- そもそも課題が何か考えていない

- 課題を抱えていると思われたくないので隠している

仮に課題管理をしていたとしても、個人で持っていて共有していない場合もあります。

チームで動いている場合は、それではあまり意味がなくなってしまいます。

例えば、5人のチームで山に登ろうとします。

山に登る際には、どの山に登るか?どのくらいのペースで登るか?何合目で昼食を取るか?など皆さんで決めて登ると思います。

それぞれ、違う山に登ったり、好き勝手なペースで登ったり、別々に昼食をとる…なんてことあれば、もはや同じチームとは言えません。

また、水がなくなりそうなのにそれを隠したままでいると、必要になった際に困ってしまします。

同じ山に登る目的やペースや食糧配分を考え、チームで楽しみながら登ることに価値があります。

もし当初の予定より険しい山だった場合や道に迷った場合でも、チームで話し合って解決しながら頂上を目指していくはずです。

山の頂上に登ることが目標の場合は、それを達成するために解決する必要があります。

例えば、

- 予定より険しい山なので、ペースを遅くして予定より時間を遅らせる

- 道に迷ったため、地図で調べたり人に聞きながら正しい道を探す

他にも誰かが気づいていることがあるかもれません。

このように課題管理とは「目標と現状とのギャップを解決するために、やるべきことをあきらかにして管理すること」のことをいいます。

課題と問題の違いとは?

課題管理を行う上で、混同しやすいのは問題との違いです。

課題は前述したように、

・目標と現状とのギャップを解決するための具体的な取り組み

一方問題は、

・目標と現状が異なっている原因や事実

と定義されています。

つまり、問題は原因そのもの(現在)のことで、課題は解決するための取り組み(未来)のこととなります。

例えば、問題と課題の違いを挙げてみます。

問題:講座の人数が5人不足している

課題:講座の人数を現状5人だが10人以下の場合赤字になるため、最低でも10名は集客する

このように問題と課題は密接な関係があり、問題があきらかにならないと課題も埋もれてしまいます。

顕在的課題と潜在的課題

課題には大きく分けて、顕在的課題と潜在的課題があります。

それぞれは以下で定義されています。

顕在的課題:チーム内で、すでに認識している課題

潜在的課題:チーム内でまだ認識できていない課題

顕在的課題は基本的に表面上発覚している課題なので、根本的な課題は潜在的課題に隠れていることが多いです。

顕在的課題を解決するだけだと再発する恐れがあるので、課題を突き詰めて潜在的課題を発覚させる必要があります。

例えば、顕在的課題が以下だったとします。

顕在的課題:講座の人数を現状5人だが10人以下の場合赤字になるため、最低でも10名は集客する

今回は、知り合いに声をかけたり、交流会に参加したり何とか解決できました。

しかし、次回も同じことが発生する可能性もあります。

解決するには、なぜ集客できないのかを突き詰めて、根本的な課題(潜在的課題)を洗い出す必要があります。

- セミナー内容はターゲットが求めているものか?

- 参加したいと思わせる金額設定か?

- 適切な場所や時間に開催しているか?

このような仮説を作って、参加者へアンケートで聞くなど調査して、顕在化課題とする必要があります。

トヨタの五回なぜを繰り返す「なぜなぜ分析」も潜在的課題から顕在化課題を発見する方法として利用できます。

なぜを5回繰り返すということで、課題が追求できるようになります。

ソクラテスが言った「無知の知」という有名な言葉があります。それは「自分に知識がないことに気づいた者は、それに気づかない者よりも賢い」ということを意味しています。

当たり前だと思っても、なぜこうなっているのか?と考えると、課題が顕在化できるかもしれません。

課題管理表のメリットとデメリット

問題をあきらかにして、課題が埋もれないように一覧で管理するものを課題管理表といいます。課題管理表を作ることはメリットが大きいのですが、デメリットもあります。

5つの大きなメリット

課題管理表を作ったがよいが、大変なので更新されないなんてことも多々あります。

しかし、以下の5つの大きなメリットがあるため管理する価値は十分あります。

チーム内の課題が何なのかを、全員が共有できるようになる。

自分だけ把握して共有できていないと、チームで動くことができません。ワンチームとなって課題解決に取り組みことによって、お互い助け合いチーム力を発揮することができます。

チーム内の課題を解決するために、誰が何をすべきか把握できる。

ミーティングで課題を割り振ったとしても、管理していないと誰が何をすべきか忘れてしまいます。一覧をみればひとめでわかるようにしておけば、誰が何をすべきか容易に把握することができます。

優先順位をつけることによって、重要度・緊急度の高い課題から着手できる。

課題を管理していないと、優先順位が低い課題を先に行い、優先順位が高い課題は放置してしまう恐れがあります。放置していた課題はさらに拡大して、取り返しのつかない状況に陥ることもあります。優先順位の高い課題から順番に行えば、このようなことは防止できます。

課題をまとめることによって、潜在的課題を洗い出しやすくなる

前述した潜在的課題は顕在的課題の中で発覚することも多いです。複数の顕在的課題は、1つの潜在的課題を解決すれば、全て解決できるかもしれません。このように一覧にして「見える化」することによって推定することもできます。

次回のプロジェクトのノウハウとして蓄積できる

同じ業種業態でプロジェクトが異なっても、似たような課題は必ず発生します。その際に課題管理表がないと思い出しながら対応したり、忘れてしまって一から調査する、ということも考えられます。

課題管理表に記載してあれば、それを参考にして対応することができます。そしてノウハウとして蓄積できるため、担当者が変更になっても対応することができるようになります。

2つのデメリット

メリットだけでなくデメリットもあります。

デメリットをなるべく抑えて、できるだけ楽に運用していくことが必要です。

以下2点のデメリットとその対処方法を挙げてみます。

記入に時間がかかるため更新するのに手間がかかる

更新に手間がかかると、いつの間にか更新されなくなってしまいます。それを避けるために、なるべく手間をかけないよう工夫することが大切です。

例えば、

- 外出時でもどこでも更新できるように、スプレッドシートで管理する

- 入力になるべく時間がかからないように、定型箇所は選択式や自動化(完了日付を入れたら背景色が変わるなど)する

- 本当に必要な最低限の入力項目に留める

二重入力や入力漏れ、書き方のレベル感が違う

同じ課題を別の人が入力して重複入力していた、対応したのに更新されていない、などよくあります。また、人によって書き方が概要だけ、細かい記載などまちまちになってしまうこともあります。

これを防止するために、ある程度のルール決めが必要です。

例えば、

- 進捗しているものは会議の前までに更新する。

- 課題管理表担当者を決め、更新は担当者以外はできないようにする

- 最低何を記載すべきか?書き方の例などをいれる。

代表的なデメリットを挙げましたが他にもあれば、それに対する対応方法を考える必要があります。

課題管理に必要な項目

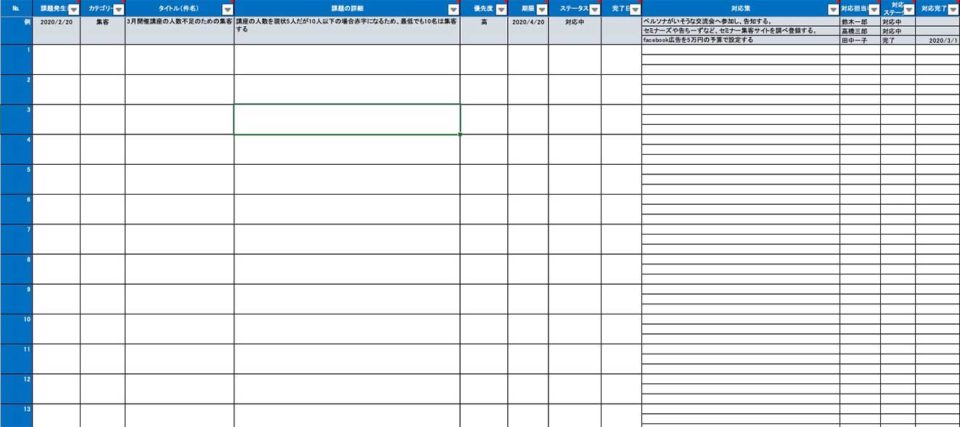

20年以上使ってきて、改善を繰り返しながら使い勝手の良いものに形を変えてきました。

プロジェクトの規模や目的や業種によっても多少異なりかもしれませんが、ここでは一般的の使い勝手の良い課題管理表の項目を左側から順にご紹介します。

| 項目 | 説明 |

| 課題発生日 | いつ発生した課題なのかを明確にするため、発生した日付を記載します。 |

| カテゴリー | どのようなカテゴリーに設定するかは、業種業態によってことなるかもしれません。集客・WEB・講座・サポート・コミュニケーションなど様々ですが、分類しておけば、統計をとるなどして、どの部分を強化すべきか把握できるようになります。 |

| タイトル (件名) | 課題内容を要約したタイトル(件名)を記載します。打ち合わせなどで「〇〇の課題どうなった?」などで確認するシーンが多いので、長い課題は言いにくくなります。 かと言って課題管理番号で会話してもピンこないため、タイトルを使って一目でわかるようにしておくと便利です。 |

| 課題の詳細 | タイトルで書けなかった、誰がみても把握できる課題の詳細を記入します。 |

| 優先度 | 緊急度と重要度から優先度を決めます。「高」「中」「低」の3段階に分類し、高いものから優先的に作業を行います。優先度はどのように決めるか?についてはこのあと詳しく記載します。 |

| 期限 | 課題が完了するまでの期限を記載します。期限を設定しない場合は、いつまでも取りかからないため必ず設定します。遅れている場合は何が原因か?新たな課題が発生していないか?を確認します。 |

| ステータス | 「未着手」、「仕掛中」、「完了」、「保留」といった課題の状態を記載します。 「保留」はすぐにはやらなくてもよく、時間があるときや何かの条件が発生した場合に対応できるような状態です。 |

| 完了日 | 課題全体の完了日を記載します。○月△日と日付だけ記入するのではなく、長いプロジェクトの場合や過去の課題を確認する際は、何年のものか混乱するので年も記入した方がよいです。 |

| 対応策 | 課題に対する方向性と、課題の対応状況を記載します。一つの課題に1つの対応方法しかない場合は少なく、様々な角度で対応できるように複数行記載できるようにします。 対応策の抽出方法はこの後詳しく解説します。 |

| 対応担当者名 | 対応策に対する担当者を設定します。複数人記載した際は「誰かがやるだろう」と放置される場合があるので、なるべくバイネームで記載します。 |

| 対応 ステータス | 対応策ごとの状態で上記ステータスと同じです。 |

| 対応完了日 | 対応策ごとの完了日で上記完了日と同じです。 |

課題管理表の運用ポイント

課題管理を行う上でポイントがいくつかありますが、ここでは特に重要な運用ポイントを2点ご紹介します。

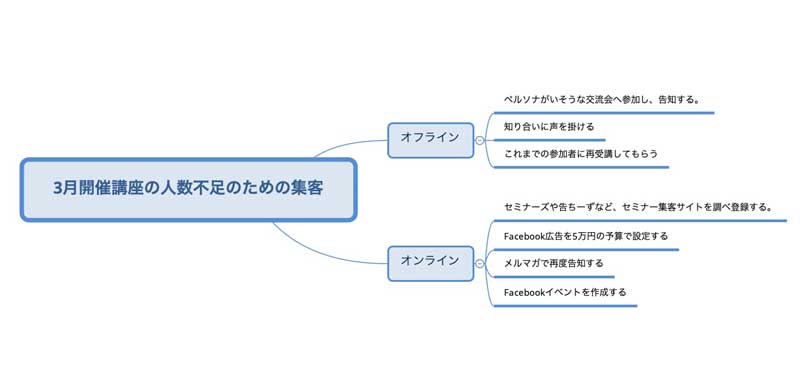

課題の対応策を漏れなく抽出できるマインドマップ

課題管理の対応策は一つではなく、様々な角度から考えることができます。しかし、対応策が思い浮かばなかったり、漏れが発生するかもしれません。

通常は複数人で話しているうちに出てくるものや、作業中に気づくものがあります。

私がオススメはマインドマップを使うことです。マインドマップを使えば、頭の中を整理して対応策を抽出することができます。

マインドマップを使うメリットとしては、

- 整理できるので見落としを防ぐ

- ボトルネックが発見しやすいため優先度を適切につけることができる。

- 具体的な対応策が見えてくるので定量化しやすい

- 細分化できるので、誰に何を行えば良いか割り振りやすい

- やるべきことが明文化されるのでモチベーションが上がる

などなど、様々な利点があります。

マインドマップは紙で書いても良いし、会議で行うならホワイトトボードに書いてもよいです。

わたしのオススメのツールは

Xmind (https://jp.xmind.net/)

というマインドマップ作成ツールです。

WindowsでもMacでも使えて使いやすく、しかも無料です!

ご興味あれば一度使ってみてください。

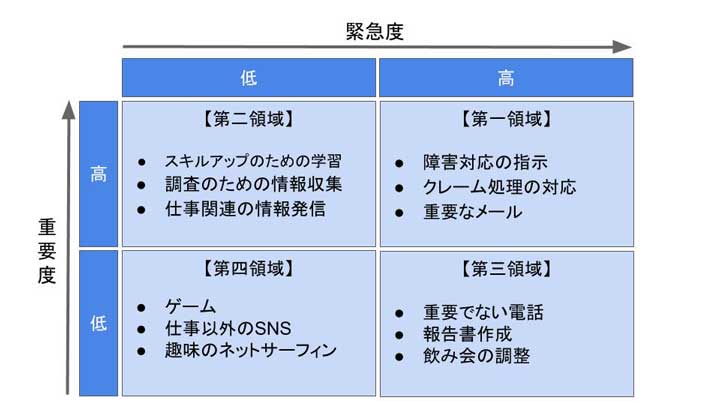

優先度指数を使う優先度決定方法

前述したように優先度は「高」、「中」、「低」で記載します。

その定義はどのようにしたらよいでしょうか?

こちらの記事にも記載しましたが、優先度は重要度と緊急度で決まります。

https://aka-link.net/sukimajikan-iphone_02/

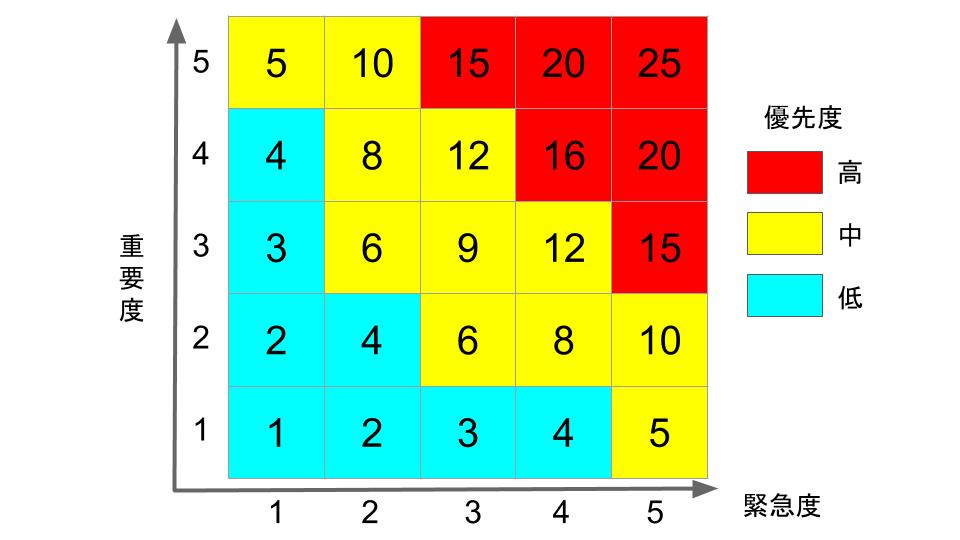

今回は、ソフトバンク時代に作成した優先度指数をご紹介します。

①まずは、重要度と緊急度を5段階(高いものが5)にわけます。

重要度:1,2,3,4,5

緊急度:1,2,3,4,5

②次に重要度と緊急度を掛け合わせます。その答えが優先度指数となります。

重要度×緊急度=優先度指数

例)

重要度3,緊急度5の場合

3×5=15

即ち15が優先度指数です。

③最後に優先度指数マトリクスに当てはめます。

優先度「高」(赤の背景):15,16,20,25

優先度「中」(黄色の背景):5,6,8,9,10,12

優先度「低」(水色の背景):1,2,3,4

上記例の場合は優先度指数が15なので、優先度「高」となります。

まとめ

課題管理の重要さが理解できたでしょうか?

はじめは、かなりハードルが高いと思うかもしれません。しかし、いままでトラブルになっていた時間を課題管理で削減できると思えば、やる価値は十分にあります。

例えば、このようなトラブルは課題管理を行うことによってほとんどが解消されます。

- 課題が蓄積されないので同じ間違いを繰り返す

- 課題が放置されトラブルに発展する

- 個別に課題を抱え、チームで動けない

- ボトルネックが把握されず、対策ができない。

- 優先順位がわからず、後回しでよいものに時間を使う

一度課題管理の運用を行えば、次のプロジェクトではルーティン化され定型業務の一部として違和感なくできるようになります。

まずは課題管理表を作成して、運用しながらフォーマットや、やり方を改善していけばよいのです。

完璧にやろうとすると続かないため、最初は簡易的な運用から始めてみてください。

課題管理を行うだけで、業務効率化につながる業務改善に繋がります。

最後に一番大事なことをお伝えします。冒頭に「課題がない」と答える理由として以下の2点が考えられると記載しました。

- そもそも何が課題か考えていないこと

- 課題を抱えていると思われたくないので隠している

特に2.はこれまでの経験から、かなり多かったと思っています。

課題は個人で抱え込まないために課題管理表で共有するものでありますが、課題管理表を作成してもこのようなことは発生します。

それは、個人で責任を持たせるという風土が原因だと考えられます。課題が発生しても個人ではなく、チームで対応する姿勢で取り組めばこのようなことは防げます。

個人に任せっきりにしないで、チームで対応するように心がけましょう。

課題管理など用いて、業務改善したい方はこちらまでご相談ください↓

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る