「気づけば、1日10時間もスマホを見ていた…」─そんな現実に愕然とした経験はありませんか?

朝起きてすぐスマホをチェックし、通勤中もSNSをスクロール、仕事中もメール通知が気になって集中できない。夜寝る前までベッドでYouTubeを見続け、「今日も何も成し遂げていない」という虚無感に襲われる毎日。

現代人は平均して1日150回以上スマホを触っているという調査結果もあります。私たちは知らず知らずのうちに、デジタルデバイスに支配されているのかもしれません。

「デジタル疲れ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。眼精疲労、首こり、睡眠不足といった身体的な症状だけでなく、集中力の低下、情報過多による判断疲れ、SNSでの比較による自己肯定感の低下─これらすべてが、デジタル時代の新しい現代病なのです。

「でも、仕事上デジタル機器を使わないわけにはいかない」「完全に断つのは現実的じゃない」そんな声も聞こえてきます。

重要なのは、上手にデジタルと距離を取る方法を身につけることです。「デジタルデトックス」は決して原始的な生活に戻ることではなく、テクノロジーと健全な関係を築くための現代的なスキルなのです。

この記事では、実践しやすいデジタルデトックスの方法から効果的な習慣作りまで、デジタル疲れから解放される具体的な道筋をお伝えします。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

デジタル疲れの影響

デジタル疲れとは

デジタル疲れとは、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスの長時間使用によって引き起こされる、心身の疲労状態を指します。

現代人は、仕事やプライベートで日常的にデジタルデバイスを使用する機会が多く、気づかないうちに脳や目に大きな負担がかかっている場合があります。

その結果、集中力や記憶力の低下、睡眠の質の低下、肩こりや眼精疲労などの身体的な不調、さらには精神的なストレスや不安感といった様々な症状が現れることがあります。

デジタル化が進む社会において、デジタル疲れは深刻な問題となっており、その影響を理解し、適切な対策を講じることが大切です。

スマホ依存と脳の疲労

スマートフォンは、現代人にとって非常に便利なツールですが、その反面、依存性が高いという側面も持ち合わせています。

ついスマートフォンを手にとってSNSをチェックしたり、アプリを利用したりする時間が長くなることで、脳は常に情報処理を強いられ、疲労が蓄積していきます。

特に、SNSなどの通知は、脳を常に刺激し、集中力を低下させる原因となります。

また、スマートフォンから発せられるブルーライトは、睡眠の質を低下させ、脳の疲労をさらに悪化させる可能性があります。

スマホ依存の状態が続くと、脳の機能低下につながり、日常生活に様々な悪影響を及ぼすことが考えられます。

日常生活への影響

デジタル疲れは、私たちの日常生活に様々な影響を及ぼします。

集中力の低下は、仕事や勉強の効率を低下させるだけでなく、注意力散漫を引き起こし、事故や怪我のリスクを高める可能性もあります。

また、睡眠の質の低下は、日中の眠気や疲労感につながり、生活の質を低下させます。

さらに、精神的なストレスや不安感は、人間関係の悪化やうつ病などの精神疾患のリスクを高める可能性があります。

デジタル疲れを放置すると、心身の健康を損なうだけでなく、社会生活にも支障をきたす可能性があります。

デジタルデバイスとの適切な距離感を保ち、デジタル疲れを予防することが大切です。

デジタル疲れの原因

情報過多とストレス

デジタル疲れの大きな原因の一つは、情報過多によるストレスです。

デジタル化が急速に進む現代社会において、私たちは常に大量の情報にさらされています。

SNS、ニュースサイト、ビジネスメールなど、様々なデジタルコンテンツが時間を問わず押し寄せてきます。

これらの情報を常にチェックし、処理しようとすることで、脳は過剰な疲労を感じます。

特に、ネガティブな情報やSNSでの他人との比較は、精神的なストレスを増大させ、デジタル疲れを悪化させる原因となります。

自分に必要な情報とそうでない情報を選別し、情報過多の状態から自分を解放することが、デジタル疲れを軽減する上で大切です。

長時間のスマートフォン使用

長時間のスマートフォン使用も、デジタル疲れの主要な原因の一つです。

現代人は、通勤時間や休憩時間、寝る前など、あらゆる時間にスマートフォンを利用する傾向があります。

スマートフォンの画面を長時間見続けることで、目の疲労やドライアイ、肩こりなどの身体的な不調を招きやすいです。

また、スマートフォンから発せられるブルーライトは、睡眠の質を低下させ、脳の疲労を悪化させる可能性があり、寝る前のスマホは特に注意が必要です。

時間を意識してデジタルデバイスの使用を制限し、定期的な休憩を取ることが、デジタル疲れを予防するために大切です。

社会的影響と心理的要因

デジタル疲れは、社会的な影響や心理的な要因からも引き起こされます。

常にSNSで他人の生活をチェックし、自分の生活と比較してしまうことで、不安や劣等感を感じやすくなります。

また、デジタルデバイスを使用しないと、社会から取り残されるのではないかという不安も、デバイスへの依存を強める原因となります。

さらに、仕事でパソコンを長時間使用する人は、デジタルツールを使い続けることが当たり前の状態になりやすいため、デジタル疲れを感じにくく、症状を悪化させてしまう場合があります。

このような社会的なプレッシャーや心理的な要因を理解し、自分自身の心と身体の健康を優先することが、デジタル疲れを克服するために必要です。

デジタル距離を上手にとる方法を見つけましょう。

デジタルデトックスのすすめ

デジタルデトックスの必要性

現代社会において、デジタルデトックスの必要性はますます高まっています。

私たちは日常生活でデジタルデバイスを使い過ぎる傾向にあり、その結果、デジタル疲れやスマホ依存といった問題が深刻化しています。

これらの問題は、脳の機能低下や心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、デジタルデトックスによって、デジタルデバイスとの適切な距離を保ち、心と身体の健康を取り戻すことが大切です。

具体的な方法としては、時間を意識してデジタルデバイスの使用を制限したり、定期的にデジタルデバイスから離れる時間を設けたりすることが挙げられます。

自分に合った方法でデジタルデトックスを実践し、デジタルに依存しない生活を送りましょう。

効果的なデジタルデトックス方法

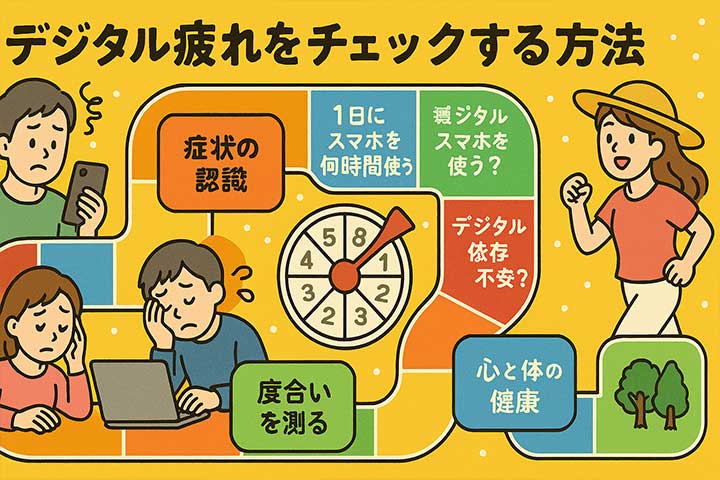

効果的なデジタルデトックス方法としては、まず自分のデジタルデバイスの使用状況を把握することが大切です。

どのアプリをどれくらいの時間使用しているのか、SNSをどれくらいの頻度でチェックしているのかなど、自分の使い方を見直しましょう。

その上で、以下のような対策を講じることが効果的です。

スマートフォンの通知をオフにする

特定のアプリの使用時間を制限する

また、デジタルデバイスの代わりに、読書や散歩、趣味などのアクティビティを取り入れることもおすすめです。

これらの方法を組み合わせることで、効果的にデジタルデバイスから距離を置き、デジタル疲れを軽減することができます。

生活の中での実践例

生活の中でデジタルデトックスを実践する例はいくつかあります。

例えば、以下のような方法が考えられます。

寝る前の1時間はスマートフォンやパソコンの画面を見ないようにする。

代わりに、読書をしたり、アロマを焚いたり、瞑想をしたりするなど、リラックスできる時間を過ごすことが睡眠の質を高める上で効果的です。

休日はデジタルデバイスを家に置いて、自然の中に出かけたり、友人と会ったりするなど、完全に離れる時間を作る。

さらに、仕事時間中は、定期的に休憩を取り、目を休ませたり、ストレッチをしたりすることで、デジタル疲れを予防することができます。

これらの実践例を参考に、自分の生活に合ったデジタルデトックスの方法を見つけ、デジタルに依存しない生活を送りましょう。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る