「AIに仕事を奪われる」と「AIと仕事を創る」─あなたはどちら側にいますか?

ChatGPTの登場から2年。多くの人が「AIが人間の仕事を奪うのでは?」という不安を抱いています。実際、文章作成、データ分析、画像生成─これまで人間の専門領域だった業務が、次々とAIに置き換わっているのも事実です。

しかし、現実はそう単純ではありません。AI導入で業務効率が劇的に向上した企業では、従業員がより創造的で戦略的な仕事に集中できるようになったという報告が相次いでいます。重要なのは「奪われる側」ではなく「活用する側」に回ることなのです。

生成AIの種類と特徴を理解し、人間との違いを把握し、適切なリスク管理を行う─これらの知識があるかどうかで、あなたの市場価値は大きく変わります。

「具体的にどう活用すればいい?」「導入時の注意点は?」「どんな仕事が生まれるの?」

この記事では、AI時代を生き抜くための実践的な知識から未来の働き方まで、専門家の視点で詳しく解説します。変化の波に飲まれるか、それとも波に乗るか─選択の時は今です。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

AIの基本概念と仕事への影響

人工知能とは何か

人工知能(AI)とは、人間が行う知的作業をコンピュータが代替・補完する技術を指します。

AIは膨大なデータをもとに学習し、そこからパターンを見つけ出して予測や判断を実行する能力を持っています。

近年、このAI技術は飛躍的に進化しており、ビジネスのさまざまな領域で活用が進んでいます。

たとえば、カスタマーサポートの自動化、データ分析によるマーケティングの最適化、さらには業務全体の生産性向上などに寄与しています。

AIの導入によって企業は業務を効率化し、競争力を強化することが可能になります。

ただし、その活用にはAIに関する専門知識が求められ、効果的に運用するためには正しい導入と管理が不可欠です。

本記事では、AIの基本的な概念から始め、実際の活用事例を交えながらその可能性について詳しく解説していきます。

AIの種類と機能

AIにはさまざまなタイプと機能が存在し、代表的な技術として機械学習、深層学習、自然言語処理(NLP)、そして画像認識などが挙げられます。

それぞれの技術の概要は以下のとおりです。

AI技術 → 概要

機械学習 → AIがデータを解析し、自ら学習して予測モデルを構築する技術

深層学習 → 機械学習の一分野であり、より複雑なパターンを識別し、高精度な判断を可能にする技術

自然言語処理(NLP) → AIが人間の言葉を理解し、意味のある文章として生成・処理できる技術

画像認識 → AIが画像や映像から情報を抽出し、物体や人物などを識別する技術

こうした技術は、それぞれの特性に応じて異なる業務に適用されており、企業は自社の課題や目的に応じて最適なAIソリューションを選定することが重要です。

AIを導入することで、業務の自動化や効率化だけでなく、従来にはなかった革新的なサービスの創出も可能となります。

人間との違い

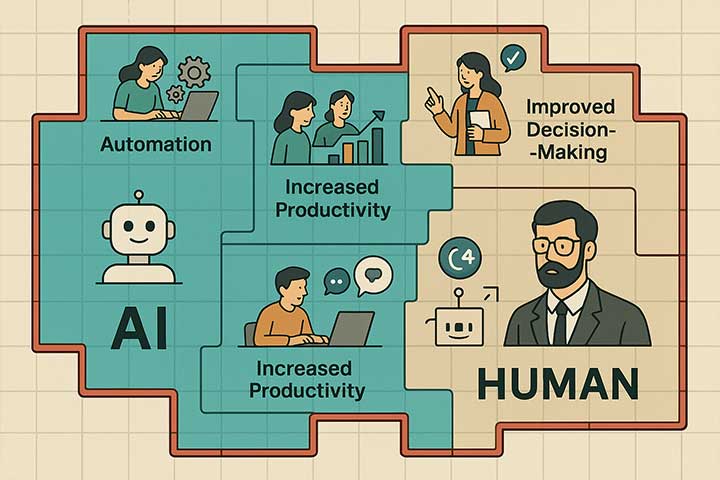

AIと人間の違いは明確で、それぞれに独自の強みと限界があります。

AIは、大量のデータを処理する能力に優れ、短時間で正確な予測や判断を行うことが可能です。

さらに、AIは常に一定の精度で動作し続け、感情や疲労の影響を受けずに24時間365日稼働できます。

一方で、人間にはAIにない特性があります。

直感や創造性、共感力といった側面は依然として人間にしか発揮できない能力です。

特に、複雑な意思決定や、新しいアイデアの発想、他者との感情的なつながりを要する場面では、人間の力が欠かせません。

また、人間は状況に応じて柔軟な判断を下したり、倫理的な視点を取り入れたりすることが可能です。

これらは、現時点のAIには難しい領域です。

AIと人間は、互いの強みを活かして補い合うことで、より高い成果を生み出すことができます。

今後AIがさらに進化していく中で、人間はAIでは代替できない分野に注力し、協働を前提とした働き方へとシフトしていくことが求められます。

生成AIの業務への活用方法

生成AIの基本的な利用法

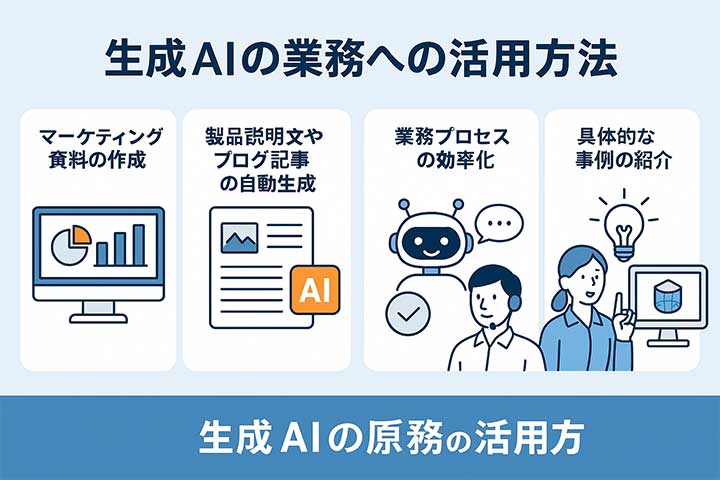

生成AIは、テキスト、画像、音声など、多様なコンテンツを自動的に生成するAI技術です。

この技術を活用することで、企業はコンテンツ作成業務を効率化できます。

具体的には、以下のような作業に役立ちます。

マーケティング資料の作成

製品説明文やブログ記事の自動生成

AI導入にあたっては、まず自社の業務プロセスを分析し、どの分野で生成AIが最も効果を発揮するか判断することが重要です。

AIの学習データには高品質なデータを使用することで、生成されるコンテンツの精度を高めることができます。

また、AIの出力結果を人間がチェックし、必要に応じて修正することで、より質の高いコンテンツを作成できます。

AIの利用は、人間のクリエイティビティを阻害するものではなく、むしろ人間の能力を拡張し、より創造的な業務に集中できる環境を作り出すものです。

業務プロセスの効率化

生成AIを活用することで、企業の業務プロセスを大幅に効率化することが可能です。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

顧客からの問い合わせに自動で対応するチャットボットをAIで開発し、カスタマーサービスの業務負荷を軽減できます。

AIが大量のデータを分析し、レポートを自動で作成することで、データ分析業務の時間とコストを削減できます。

AIの導入によって、人間はより高度な判断や意思決定に集中できるようになり、生産性が向上します。

AI技術の活用は、単なるコスト削減だけでなく、新しいビジネスチャンスの創出にもつながります。

例えば、AIが生成した新しいアイデアを基に、新しい商品やサービスを開発することが可能です。

AIの導入にあたっては、従業員のAIリテラシーを高めるための研修を実施することが重要です。

AIと人間が協力し、それぞれの強みを活かすことで、企業全体の競争力を高めることができます。

具体的な事例の紹介

生成AIの具体的な活用事例として、ある大手マーケティング会社では、AIを使って広告コピーを自動生成しています。

AIは過去の広告データから学習し、ターゲット顧客に響く可能性の高い広告コピーを複数作成します。

人間はAIが生成したコピーを評価し、最適なものを選択することで、広告作成の時間を大幅に短縮しています。

また、ある製造業の会社では、AIを使って製品設計を最適化しています。

AIは製品の設計データを分析し、強度や耐久性を高めるための最適な設計案を提案します。

人間はAIが提案した設計案を基に、最終的な製品設計を決定することで、製品開発の効率を向上させています。

これらの事例からわかるように、AI技術は様々な分野で活用されており、企業の競争力強化に大きく貢献しています。

AIの導入にあたっては、自社の業務課題を明確にし、最適なAIソリューションを選択することが重要です。

AI導入のメリットと必要性

企業におけるAIの利点

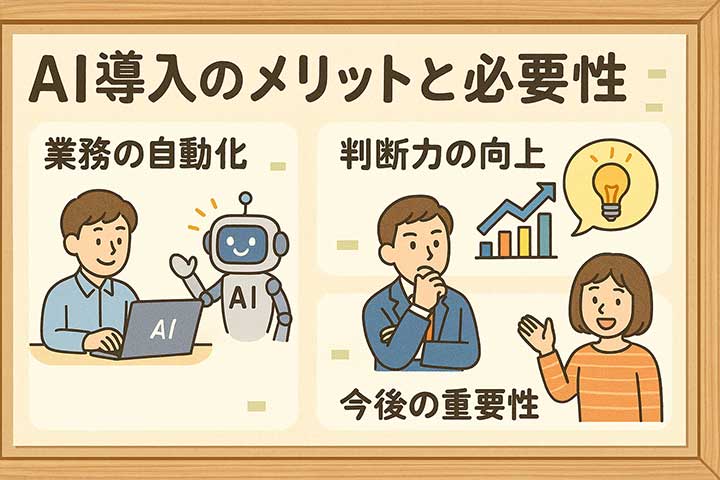

企業がAIを導入することで、数多くのメリットを享受することが可能になります。

まず、業務の自動化が進み、生産性が飛躍的に向上します。

AIは、反復的で定型的な作業を正確かつ迅速に行うことができるため、人間はより高度な仕事に集中できます。

次に、AIは大量のデータを分析し、ビジネス上の重要な情報を抽出することが得意です。

この情報を活用することで、企業はより的確な判断を下し、競争優位性を確立できます。

さらに、AIは24時間365日稼働することが可能であり、顧客からの問い合わせに自動で対応するチャットロボットや、AIによるサービスを開発することによって、時間や場所にとらわれない柔軟なビジネス展開が可能になります。

このように、AIの導入は、企業の成長と発展に不可欠な要素となっています。

判断力の向上と業務効率

AIの導入は、企業の判断力を向上させる上で極めて重要です。

AIは、大量のデータを高速かつ客観的に分析し、人間では気づきにくいパターンや傾向を発見することが可能です。

この分析結果を基に、企業はよりデータに裏打ちされた合理的な判断を下すことができます。

例えば、AIは市場のトレンドや顧客のニーズを予測し、企業が的確なマーケティング戦略を策定するのを支援します。

また、AIは業務プロセスの最適化にも貢献し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。

例えば、AIはデータ入力や書類作成などの定型的な作業を自動化し、人間がより創造的で価値の高い仕事に集中できる環境を整備します。

AIと人間がそれぞれの強みを活かすことで、企業は全体としての生産性を高めることができます。

今後のビジネスでの重要性

今後のビジネスにおいて、AIはますます重要な役割を果たすことになるでしょう。

グローバルな競争が激化する中で、企業が生き残るためには、AIを活用して業務プロセスを効率化し、新しい価値を創造していくことが不可欠です。

AIは、データ分析、予測、自動化など、様々な分野で企業の競争力を高めるポテンシャルを秘めています。

特に、生成AIは、テキスト、画像、音声などのコンテンツを自動で生成することが可能であり、マーケティング、広報、教育など、幅広い分野での活用が期待されています。

企業は、AIの最新技術を常に学習し、自社のビジネスに最適なAIソリューションを導入していく必要があります。

また、AIの導入にあたっては、倫理的な側面やリスクについても十分に考慮し、人間とAIが共存できる社会を実現していくことが重要です。

AI技術の進化と人間の役割

今後の技術開発の方向性

AI技術の今後の技術開発の方向性としては、より人間に近い能力を持つAIの開発が重要になります。

これには、AIが人間のように学習し、判断し、問題を解決する能力を高めることが含まれます。

また、AIがデータを分析し、情報を抽出する精度を向上させることも重要です。

さらに、AIが人間とより自然な形でコミュニケーションを行うことができるように、自然言語処理技術を進化させることも重要です。

企業は、AIの技術開発に積極的に投資し、最新のAI技術を活用して業務プロセスの効率化や新しいサービスの開発を行う必要があります。

AIと人間が協力し、それぞれの強みを活かすことで、より高い成果を上げることが可能になります。

専門家の視点から見るAIの可能性

専門家の視点から見ると、AIの可能性は非常に大きく、今後のビジネスや社会に大きな影響を与えることが予測されます。

AIは、データ分析、予測、自動化など、様々な分野で企業の競争力を高めるポテンシャルを秘めています。

特に、生成AIは、テキスト、画像、音声などのコンテンツを自動で生成することが可能であり、マーケティング、広報、教育など、幅広い分野での活用が期待されています。

企業は、AIの最新技術を常に学習し、自社のビジネスに最適なAIソリューションを導入していく必要があります。

また、AIの導入にあたっては、倫理的な側面やリスクについても十分に考慮し、人間とAIが共存できる社会を実現していくことが重要です。

人間とAIの協働の未来

人間とAIの協働の未来は、AIが人間の仕事を奪うのではなく、人間の能力を拡張し、より創造的で価値の高い仕事に集中できる環境を作り出すことです。

AIは、データの分析や定型的な作業を自動化し、人間は問題解決、意思決定、創造的なアイデアの開発など、人間ならではの能力を活かすことができます。

企業は、AIを導入するにあたって、従業員のAIリテラシーを高めるための研修を実施し、人間とAIが効果的に協働できる体制を構築する必要があります。

また、AIの導入にあたっては、倫理的な側面やプライバシーの保護についても十分に考慮し、責任あるAIの利用を心がけることが重要です。

AIと人間の仕事:生成AIに関わる業務と専門家に関しての「よくある質問」

Q1: 生成AIに関わる「仕事・職種」には何がありますか?

生成AIの普及で、既存職種にAIが組み込まれるだけでなく、新しい役割も生まれています。主なものは以下です。

- AIプロダクトマネージャー/PO:ビジネス課題からユースケースを定義し、モデル選定・KPI・リスク管理を統括。

- プロンプトデザイナー/会話設計:**成果物の品質を左右する指示文(プロンプト)**を設計・テンプレ化。FAQボットや社内アシスタントの対話骨子を作る。

- データスチュワード/ナレッジ整備:社内文書の構造化・タグ付け・権限管理でRAG検索の精度を上げる。

- AI評価/ガバナンス担当:幻覚(誤生成)・バイアス・コンプラをモニタリングし、評価指標とレビュー体制を運用。

- LMMOps/MLOpsエンジニア:モデル・ベクタDB・プロンプト・ログの運用自動化。

- クリエイティブ支援(ライター/デザイナー/動画):AIで下書き→人間が編集のワークフローを設計。

- カスタマーサポート自動化:一次応答の自動化とヒトへのエスカレーション設計、自己学習ループ構築。

- セキュリティ/法務連携:著作権・個人情報・機密データの取り扱いポリシー策定。

Q2: 生成AIで「置き換わる仕事」「置き換わらない仕事」の見分け方は?

反復・定型・言い換え中心のタスクは置き換わりやすい一方、最終責任・判断・交渉・独自性が要る仕事は人が担います。目安は次の通り。

- 置き換わりやすい:要約、分類、定型メール作成、議事録化、コード補完、画像の量産バリエーション。

- 置き換わりにくい:目標設定、意思決定、ステークホルダー調整、倫理判断、一次情報の発見(取材・ユーザー理解)、ブランドの核となる企画。

- 実務のコツ:**「AIが下書き→人間が編集→AIでセルフチェック→人間が最終承認」**の二重チェックで品質とスピードを両立。

- 指標例:一次ドラフト時間▲、レビュー回数▲、誤生成率▼、顧客満足度=以上維持。

Q3: 企業での生成AI導入は何から始めればいい?(最短ルート)

小さく始めて学びを早く回すのが鉄則です。

- ユースケース選定:影響大×実装容易の “クイックウィン”(例:社内FAQ、提案書の叩き台、CS一次応答)。

- データ準備:機密・個人情報のマスキング、ナレッジの重複除去・タグ設計。

- プロトタイプ→パイロット:現場5〜20名で実データ検証。

- 評価指標:品質(正確性・一貫性)/速度(TAT)/コスト(トークン・人件)/リスク(誤回答・漏えい)。

- 運用設計:ログ監査・プロンプト管理・ガードレール(NGワード、外部送信制御)、教育(利用規程+ハンズオン)。

- スケール:テンプレ・API・権限を標準化し、他部署へ横展開。

→ ポイント:PoC長期化は避け、2〜4週スプリントで“作る・使う・直す”を回す。

Q4: 人間とAIの最適な役割分担は?(現場ワークフロー例)

- 企画・ライティング:人が目的・主張・構成を決め、AIが叩き台+見出し案+語尾統一、人が推敲と事実確認。

- サポート:AIが一次応答→人が感情のケアや例外対応→AIが要約・ナレッジ更新。

- エンジニアリング:AIがコード候補、人が設計判断・セキュリティレビュー・テスト設計。

- デザイン:AIがラフ案・バリエーション、人がブランド整合と最終表現。

- 管理の型:RACIで最終責任(A)は必ず人。プロンプトはテンプレ化し、バージョン管理と再現性を担保。

- 品質の型:ファクトチェック(出典必須)、差別表現・著作権チェック、モデル更新時の回帰テストを定例化。

Q5: 個人が今から身につけるべきスキルと学び方は?

- プロンプト基礎:目的→入力→制約→出力形式→評価基準の順で書く。例:「対象:営業メール/制約:敬語・300字/出力:件名3案+本文+根拠」。

- 構造化ライティング:箇条書き→段落化→表の順で明瞭に。AIに根拠・出典を必ず求める。

- データリテラシー:表形式に整える、列定義を明確にする、IDで紐づける。

- 法務・コンプラ:著作権(学習素材・二次利用)、個人情報、機密持ち出しの三点を理解。

- 自動化入門:AI+ノーコード(Zapier/Make)で要約→記録→通知をつなぐ。余裕があればPython/JS基礎。

- 評価と改善:A/Bプロンプトテスト、誤回答の原因メモ、成功例テンプレ化。

- 7日ミニ学習プラン:

- Day1 用語とリスク整理/社内規程確認

- Day2 プロンプト基本形5パターン作成

- Day3 日報・メールの自動化

- Day4 RAG風に自分の資料を要約

- Day5 品質チェックリスト作成

- Day6 小さな自動化フロー構築

- Day7 成果をテンプレ+手順書に固めて共有

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る