「情報は見ているのに、騙されやすい自分」——これって、私だけ?

スマートフォンを片手に、毎日SNSをチェックしている。 でも、なぜか大事な情報を見逃してしまう。 友達は知っているのに、自分だけ知らなかった——。 そんな経験、ありませんか?

実は、あなたの周りにも「情報弱者」は増えています。 しかも意外なことに、スマホやSNSを使いこなせる若い世代にも、その危険が忍び寄っているのです。

なぜ、こんなことが起きているのでしょうか? そして、どうすれば“振り回されない力”を身につけることができるのでしょうか?

本記事では、誰もが陥る可能性がある「情報弱者」の実態と、あなたにもできる具体的な対策についてお伝えします。

情報に振り回される日々から、一緒に抜け出してみませんか?

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

情報弱者とはどんな人?その意味と特徴

情報弱者の定義とは?

情報弱者とは、必要な情報を適切に入手できない人々を指します。この「情報」という言葉は、ニュース、データ、技術的な情報など、さまざまな種類に広がります。情報弱者は、経済的な理由や教育の不足、テクノロジーへのアクセスの困難さなど、さまざまな要因によって生じることがあります。彼らは自分が必要としている情報を知らず、またそれを得るための手段を持っていない場合が多いのです。

情報弱者に共通する特徴

情報弱者にはいくつかの共通する特徴があります。まず、インターネットやデジタルデバイスの利用が限られていることが挙げられます。また、情報を正しく理解し、評価するためのリテラシーが不足していることも大きな要因です。さらに、年齢や経済的背景によっても大きく異なります。特に高齢者や低所得者層は、情報へのアクセスが難しい場合が多いです。これにより、彼らは社会の中で孤立しがちで、重要な情報を逃す可能性が高いのです。

情報弱者が抱える問題とは?

情報弱者が抱える問題は深刻です。例えば、最新のニュースや技術の進展に遅れを取ることで、ビジネスや生活において不利益を被ることがあります。また、情報が不足していることで、政治や社会問題に対する理解が不十分になり、選挙などでの投票行動にも影響が出ることがあります。このような問題は、個人の生活だけでなく、社会全体の健全性にも悪影響を与えるのです。

情報弱者の原因とは?

社会的要因による情報弱者の増加

情報弱者の増加には、社会的な要因が大きく関与しています。特に、経済的な格差が影響を及ぼします。貧困層は、インターネット環境や技術へのアクセスが限られるため、必要な情報を得ることが難しいのです。また、地域によってはインフラが整っていないため、情報収集が困難なケースも見受けられます。こうした社会的要因は、情報弱者の存在を助長する要因となっています。

テクノロジーの進化と情報格差

テクノロジーの進化は、情報の入手方法を多様化しましたが、一方で情報格差を拡大させる要因ともなっています。新しい技術やサービスが次々と登場する中で、それらを使いこなすことができない人々が増えています。特に、若い世代はデジタルネイティブとしての特性を持つ一方、高齢者や技術に不慣れな人々は取り残される傾向があります。このように、テクノロジーの進化が全ての人に平等に恩恵をもたらすわけではないことは、重要な問題です。

教育とリテラシーの重要性

情報弱者の問題を解決するためには、教育とリテラシーの向上が不可欠です。特に、情報リテラシーは、情報を収集、評価、活用するための基本的な能力です。教育機関や団体がこのリテラシー教育を重視することで、情報弱者の減少に寄与することが可能です。特に、英語の理解や基本的なデジタルスキルを教えることは、情報弱者にとって非常に有益です。

情報弱者への対策方法は?

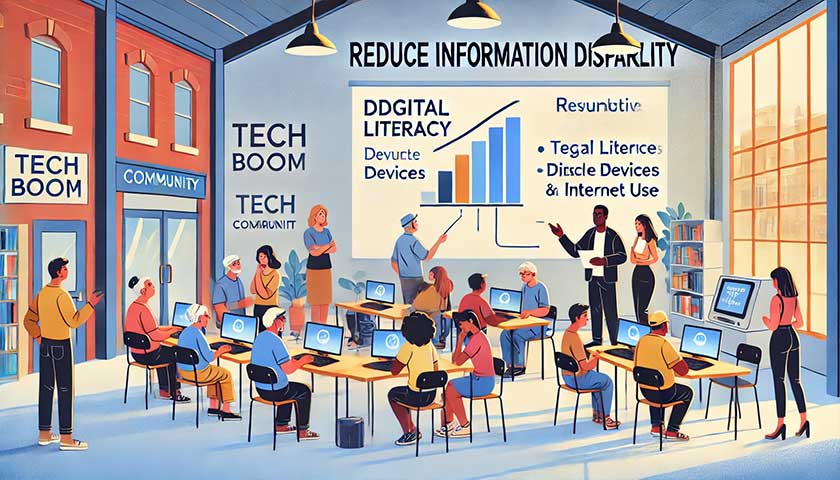

情報リテラシー向上のための教育

情報弱者の問題に対処するためには、情報リテラシーを向上させる教育が不可欠です。学校や地域のコミュニティセンターで、情報の正しい使い方や評価方法を教えるプログラムを実施することが重要です。また、オンラインのリソースを活用して、誰でも参加できる形でリテラシー教育を行うことも一つの対策です。特に、若い世代だけでなく、高齢者向けのプログラムも必要です。

支援サービスやプログラムの活用

情報弱者を支援するためには、さまざまなサービスやプログラムを活用することが重要です。例えば、図書館や地域の団体が提供する情報セミナーやワークショップに参加することは、自分の情報収集能力を高める良い機会です。また、オンラインプラットフォームを利用して、情報を共有し合うことで、コミュニティ全体の情報リテラシーを向上させることが可能です。

コミュニティでの情報共有の重要性

情報弱者を減らすためには、コミュニティでの情報共有が非常に重要です。地域のイベントや勉強会を通じて、情報を得る機会を増やすことができます。また、住民同士での情報交換を促進することで、誰もが必要な情報を得ることができる環境を作ることが可能です。こうした取り組みは、情報弱者を支援し、社会全体の情報格差を縮小するために非常に効果的です。

日本における情報弱者の現状とは?

最新の調査結果から見る情報弱者の実態

日本における情報弱者の現状は、最新の調査結果から明らかになっています。例えば、年齢層による情報格差が顕著であり、高齢者層は若者に比べてインターネットの利用頻度が低いことが分かります。また、低所得者層も同様に、情報にアクセスする機会が限られていることが統計データから示されています。このような実態は、情報弱者のリスクを高めていると言えます。

日本社会における情報格差の影響

情報格差は、日本社会においてもさまざまな影響を及ぼしています。特に、政治参加や社会問題への関心において、情報弱者は不利な立場に置かれがちです。選挙での投票率の低下や、社会問題に対する意識の欠如は、情報にアクセスできないことに起因する場合が多いです。このような問題は、社会の健全性を損なう可能性があるため、早急な対策が必要です。

情報弱者に対する社会の取り組み

日本社会では、情報弱者に対する取り組みが進められています。政府や地方自治体は、情報リテラシーの向上を目指した教育プログラムや支援サービスを提供しています。また、NPO法人やボランティア団体も積極的に活動し、情報弱者を支援しています。こうした取り組みは、情報弱者の問題を軽減し、全ての人が平等に情報を得られる社会を目指すために重要です。

情報弱者を減らすためにできることは?

個人ができる情報収集の方法

情報弱者を減らすためには、個人ができる情報収集の方法を知ることが重要です。例えば、信頼できるニュースサイトや専門家のブログを定期的にチェックすることが有効です。また、図書館やコミュニティセンターでの情報セミナーに参加することで、新しい知識を得ることができます。さらに、SNSを活用して、情報を発信したり他者と共有することも効果的です。このように、日常生活の中で情報収集を習慣化することが大切です。

自動的に必要な情報を収集して、自分独自のデータベースを作成する方法もあります。

気になる方はこちらまでご連絡ください↓

https://aka-link.net/free-contact/

企業や団体の役割と責任

企業や団体も、情報弱者を減らすために重要な役割を果たすべきです。例えば、企業は自社の製品やサービスに関する情報を分かりやすく提供し、ユーザーが簡単に理解できるよう努める必要があります。また、NPO法人やボランティア団体は、地域コミュニティに対して情報リテラシー教育を行うことで、情報弱者の支援に貢献することが可能です。こうした活動は、個人だけでなく、社会全体で情報弱者を支援する基盤を作ります。

今後の展望と解決策の提案

今後の展望として、情報弱者を減らすためには、教育機関や地域社会が連携して取り組むことが求められます。また、テクノロジーが進化する中で、誰もが情報にアクセスできる環境を整えることが重要です。具体的には、インターネットの普及を進める政策や、情報リテラシー教育を強化するプログラムの実施が必要です。これにより、情報弱者の問題を根本から解決し、より平等な社会を実現することができるでしょう。

情報弱者とはどんな人?特徴や意味、対策方法を紹介に関しての「よくある質問」

Q1: 情報弱者とは何を意味するの?

情報弱者とは、必要な情報を適切に収集、理解、活用できない人を指します。例えば、インターネットやデジタル機器の操作に慣れていない人、偏った情報源しか利用しない人などが該当します。この言葉は、デジタル社会で特に重要な概念として広がっています。

Q2: 情報弱者の主な特徴は?

情報弱者の特徴として、以下が挙げられます:

- 偏った情報を信じやすい(例:フェイクニュースや誇張された広告)。

- デジタル機器の操作が苦手(例:スマホやPCの設定が難しいと感じる)。

- 情報源を選べない(例:特定のSNSや友人の話だけを信じる)。

- 情報過多に混乱する(例:選択肢が多すぎて決断できない)。

Q3: 情報弱者になる原因は何?

原因は以下のようなものがあります:

- デジタルリテラシー不足:インターネットやデジタル機器の基本的な使い方を知らない。

- 情報の偏り:特定の視点やメディアだけに頼る。

- 教育や経験の不足:情報を批判的に分析するスキルが乏しい。

- 世代間ギャップ:高齢者がデジタル技術についていけないケースも多い。

Q4: 情報弱者を脱却するにはどうすればいい?

以下の対策が有効です:

- デジタルスキルを学ぶ:基本的なPCやスマホの使い方を学習する。

- 信頼できる情報源を活用:公式サイトや専門家の意見を確認する。

- 複数の情報を比較する:一つの情報だけで判断せず、他の視点も調べる。

- 情報リテラシー教育を受ける:批判的思考を養う教育プログラムに参加する。

Q5: 情報弱者を助ける社会的な取り組みはある?

政府や民間団体が進める以下の取り組みがあります:

- IT教室や無料講座:初心者向けのデジタルスキル講座を提供。

- 簡易化されたツールの提供:高齢者や初心者向けに設計されたデバイスやアプリ。

- 地域コミュニティの支援:ボランティアによるサポート体制の強化。

- 情報リテラシーキャンペーン:啓発活動やイベントの開催。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る