「それ、前例がありますか?」─会議でこんな言葉を聞く度に、心の中でため息をついている方はいませんか?

新しいアイデアを提案しても「リスクが高い」「前例がない」「上司に確認を」という定型句で却下される。AIやDXという言葉は飛び交うものの、実際に行動を起こす人は皆無。気づけば競合他社に大きく水をあけられ、「なぜうちの会社は変われないのか?」という疑問だけが残ります。

この状況こそが、現代日本企業を蝕む「思考停止」の正体です。

過去の成功体験にしがみつき、変化を恐れ、新しい挑戦を避ける。そんな組織文化が、グローバル競争で日本企業が劣勢に立たされている根本原因なのかもしれません。一方で、思考停止から脱却した企業では、AI活用により業務効率が劇的に向上し、新しいビジネスモデルで市場をリードしています。

重要なのは、IT人材の育成を通じた組織変革です。技術的なスキルだけでなく、「なぜ?」「どうすれば?」を問い続ける思考力を持った人材の育成が急務となっています。

「どうやって思考停止から抜け出すの?」「具体的な人材育成方法は?」「組織文化はどう変える?」

この記事では、日本企業復活の鍵となる組織変革の道筋を詳しく解説します。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

思考停止の原因とその影響

思考停止とは何か

思考停止とは、文字通り、自分自身で深く考え判断することを放棄した状態を指します。

これは、与えられた情報や指示を鵜呑みにし、疑問を持たずに受け入れてしまう状態であり、変化の激しい時代においては大きな課題となります。

特に、IT技術が急速に進化し、デジタル化が加速する現代において、思考停止は組織全体の成長を阻害する要因となり得ます。

AIの導入が進む中で、人が本来持つべき考える力を失ってしまうことは、企業にとって致命的な問題を引き起こす可能性があります。

思考停止に陥る原因は様々ですが、情報過多や複雑な問題に対する処理能力の限界、あるいは過去の成功体験に固執することなどが考えられます。

企業における思考停止の具体例

企業における思考停止の具体例としては、過去の成功事例に固執し、新しい技術やビジネスモデルへの対応を怠ることが挙げられます。

例えば、クラウド技術の導入が遅れ、旧来のシステムを使い続けることで業務効率が低下したり、デジタルマーケティングの重要性を理解せず、時代遅れのマーケティング戦略を続けるといったケースが見られます。

また、AIを活用したデータ分析や自動化を検討せず、経験や勘だけに頼った経営判断を続けることも思考停止の表れと言えるでしょう。

これらの例は、変化のスピードに対応できず、競争力を失う原因となります。

組織全体が新しい情報や技術に対して積極的に学び、考える姿勢を持つことが重要です。

思考停止が組織に与える影響

思考停止が組織に与える影響は深刻です。

まず、新しいアイデアやイノベーションが生まれにくくなり、企業の成長が停滞します。

変化への対応が遅れることで、競合他社に差をつけられ、市場での優位性を失う可能性もあります。

また、思考停止は従業員のモチベーション低下にもつながります。

自ら考え、行動する機会が奪われることで、仕事へのやりがいを感じにくくなり、離職率の増加を招くこともあります。

DXを推進するためには、組織全体が常に新しい情報にアンテナを張り、自ら考え、行動する文化を醸成する必要があります。

思考停止を解消し、活発な意見交換や創造的な議論が生まれる組織こそが、変化の激しい時代を生き抜くことができるのです。

デジタル時代におけるDXの重要性

DXの定義と目的

DX(デジタル変革)は、単なるIT化やデジタル化に留まらず、企業がデジタル技術を活用して事業の変革、ビジネスモデルの変革、組織、プロセス、企業文化そのものを変革することを指します。

その目的は、顧客体験を向上させ、新たなビジネス価値を創造し、競争優位性を確立することです。

従来のIT投資が効率化やコスト削減に重点を置いていたのに対し、DXはデータを活用してビジネスモデルを根本から変え、新しい価値を提供するという点で大きく異なります。

この変化の時代に、企業が持続的な成長を遂げるためには、DXへの取り組みが不可欠です。

AIの導入やクラウドサービスの活用もDXを推進する上で重要な要素となります。

日本におけるDX推進の現状

日本におけるDX推進の現状は、多くの企業がその重要性を認識しつつも、具体的な取り組みにおいては遅れが見られる状況です。

経済産業省がDXレポートを発表し、DXの必要性を強く訴えるなど、国レベルでの推進も行われています。

しかし、多くの中小企業では、IT人材の不足や予算の制約、あるいは組織文化の硬直性などが課題となり、DXがなかなか進まないという現実があります。

一方で、一部の先進的な企業では、AIやデータ分析を積極的に活用し、業務プロセスの自動化や新しいサービスの創出に成功しています。

これらの成功事例を参考に、日本全体でDXを加速化する必要があります。

成功するDX戦略の要素

成功するDX戦略には、いくつかの重要な要素があります。

特に重要なのは以下の点です。

明確なビジョンと目的の設定

経営層の強いコミットメントとリーダーシップ

その他にも、IT人材の育成と確保、アジャイル開発やデザイン思考などの新しい手法の導入、そしてデータの活用基盤の構築が求められます。

これらの要素を総合的に考慮し、自社のビジネス環境に合わせたDX戦略を策定することが、成功への鍵となります。

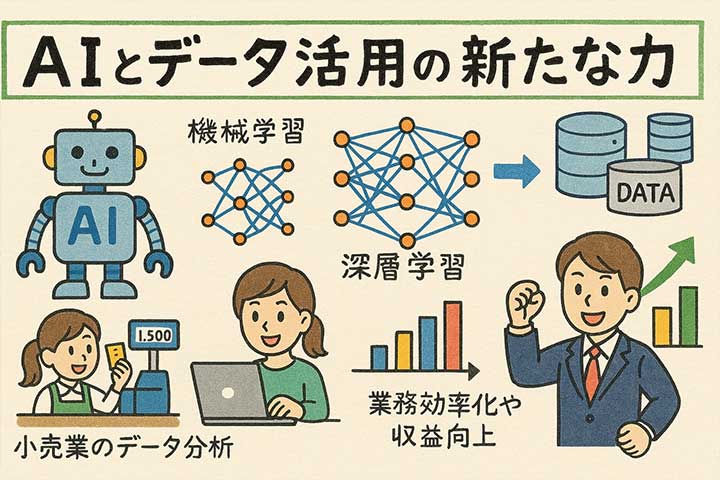

AIとデータ活用の新たな力

AIの基本概念と技術

AI(人工知能)は、人間の知的な活動をコンピュータ上で実現する技術であり、思考停止からの脱却を支援する大きな力となります。

その基本概念は多岐にわたりますが、例えば以下のようなものが挙げられます。

機械学習:データから自動的に学習し、予測や判断を行う技術であり、ビジネスにおける意思決定を支援します。

深層学習(ディープラーニング):ニューラルネットワークを多層化することで、より複雑なデータのパターンを学習することが可能です。

自然言語処理は、人間の言葉をコンピュータが理解し、処理する技術であり、チャットボットや自動翻訳などに活用されています。

画像認識は、画像から物体や特徴を認識する技術であり、自動運転や医療診断などに応用されています。

これらのAI技術は、企業がデータを活用し、業務を効率化し、新しいサービスを創出するために不可欠です。

データ活用の重要性と実践例

データの活用は、AIの力を最大限に引き出すために必要不可欠です。

現代ビジネスにおいて、データは「新しい石油」とも呼ばれ、その価値はますます高まっています。

具体的には、顧客データを分析することで、顧客のニーズをより深く理解し、パーソナライズされたサービスを提供することが可能です。

また、業務プロセスにおけるデータを分析することで、ボトルネックを特定し、業務効率を大幅に向上させることができます。

製造業では、センサーデータを活用して設備の故障を予測し、ダウンタイムを削減することができます。

小売業では、POSデータや顧客の購買履歴を分析することで、売れ筋商品を特定し、在庫管理を最適化することができます。

金融業では、取引データを分析することで、不正取引を検知し、リスクを管理することができます。

これらの事例は、データ活用が企業の競争力を大きく左右することを示しています。

AIとデータがもたらすビジネス変革

AIとデータの活用は、ビジネスに根本的な変革をもたらします。

これまでの経験や勘に頼った経営判断から脱却し、データに基づいた客観的な意思決定が可能になります。

また、AIは、業務プロセスの自動化を推進し、人手を介さずに業務を遂行することができます。

これにより、従業員はより創造的な業務に集中することができ、生産性が向上します。

さらに、AIは、新しいビジネスモデルの創出を支援します。

例えば、AIを活用したパーソナライズされたマーケティングや、リスク分析などが挙げられます。

これらの新しいビジネスモデルは、企業の収益性を向上させ、競争優位性を確立することができます。

しかし、AIとデータを活用するためには、組織全体の意識変革が必要です。

従業員がデータの重要性を理解し、AIを積極的に活用する文化を醸成することが重要です。

IT人材の育成と文化の変革

IT人材の必要性と育成戦略

現代のデジタル時代において、IT人材の育成は企業にとって喫緊の課題です。

DXを推進し、AIを活用するためには、高度なITスキルを持つ人材が不可欠です。

企業は、IT人材の育成に向けて、長期的な戦略を策定する必要があります。

その戦略には、社内研修プログラムの充実、外部セミナーへの参加支援、オンライン学習ツールの導入などが含まれます。

また、新しい技術を常に学び続ける文化を醸成することも重要です。

企業は、IT人材の育成に投資することで、競争力を強化し、持続的な成長を実現することができます。

この記事では、なぜ今IT人材が必要なのか、そしてどのような方に育成していくべきか、育成戦略の必要性について詳しく解説します。

企業文化の変革とその方法

企業文化の変革は、DXを成功させるための重要な要素の一つです。

従来の組織文化が硬直的で、新しい情報や技術に対応できない場合、DXの推進は困難になります。

そのため、企業は、組織文化を変革し、変化に柔軟に対応できる組織を作る必要があります。

具体的には、経営層が率先して新しい技術やビジネスモデルを学び、従業員に情報を共有することが重要です。

また、従業員が自由に意見を述べる、新しいアイデアを提案できる文化を醸成することも大切です。

さらに、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる文化を作り、従業員のモチベーションを高めることも重要です。

このような企業文化の変革を通じて、企業はDXを成功させ、競争力を強化することができます。

成功する人材育成プログラムの設計

成功する人材育成プログラムを設計するには、いくつかの重要なポイントがあります。

育成プログラムの方向性を定めるためには、以下の点を具体的に定義する必要があります。

どのような人材を育成したいのか。

その人材が企業の成長にどのように貢献するのか。

次に、従業員のスキルレベルやキャリア目標に合わせたプログラムを提供することが重要です。

例えば、新しい技術を学ぶための研修プログラムや、リーダーシップスキルを向上させるためのセミナーなどを提供することで、従業員の成長を支援することができます。

また、育成プログラムの効果を定期的に測定し、改善することも重要です。

従業員の評価やフィードバックを活用して、プログラムの内容や方法を改善することで、より効果的な人材育成を実現することができます。

これらの点を考慮して、人材育成プログラムを設計することで、企業は競争力のある人材を育成し、DXを推進することができます。

まとめと今後の展望

思考を考えることの重要性

これまでの議論を通して、思考を巡らせることの重要性が明らかになりました。

思考停止は、個人や組織の成長を阻害する大きな要因となり得ます。

常に自分で考え、問題意識を持ち、新しいアイデアを生み出すことが、変化の激しい時代を生き抜くために不可欠です。

特に、AIが急速に進化する現代において、人間が本来持つべき考える力を最大限に活用することが重要です。

過去の成功事例に固執せず、常に新しい情報にアンテナを張り、自分なりの解釈を加えて行動することが求められます。

この記事が、読者の皆様が思考停止から脱却し、自分で考え、行動するきっかけになることを願っています。

DXとAIがもたらす未来

DXとAIは、私たちのビジネスや生活に大きな変革をもたらします。

今後、AIはますます高度化し、業務プロセスの自動化や新しいサービスの創出を加速するでしょう。

DXは、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化を変革することを支援し、競争優位性を確立する上で不可欠な戦略となります。

これらの技術を積極的に活用することで、企業はより効率的で革新的な事業運営を実現し、新しいビジネスチャンスを開拓することができます。

しかし、その一方で、AIの倫理的な問題やデータのプライバシー保護など、解決すべき課題も存在します。

これらの課題に適切に対応しながら、DXとAIの力を最大限に引き出すことが、持続可能な未来を築く上で重要となります。

持続可能な成長に向けた戦略

持続可能な成長を実現するためには、短期的な利益だけでなく、長期的な視点を持った戦略が必要です。

企業は、環境問題や社会的な課題にも積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たすことが求められます。

具体的には、再生可能エネルギーの利用、廃棄物削減、労働環境の改善など、様々な取り組みを行うことで、社会からの信頼を得ることができます。

また、従業員の多様性を尊重し、誰もが働きやすい環境を整備することも重要です。

さらに、技術革新に積極的に取り組み、新しいビジネスモデルを創出することで、競争力を強化することができます。

これらの戦略を総合的に推進することで、企業は持続可能な成長を実現し、社会に貢献することができます。

そのためには、思考を止めず、常に変化を考え、行動することが大切です。

思考停止からの脱却: DXとAIで組織を変革する時代、IT人材の育成に関する「よくある質問」

Q1: DX推進で陥りがちな「思考停止」とは、どのような状態を指すのか?

DXの現場でよく見られる「思考停止」とは、ツールやAI導入=DX成功という誤解により、自社固有の課題や目的の深掘りを怠る状態を指します。業務改善の目的やユーザー視点を忘れ、「とりあえず導入」「ベンダー任せ」になることで、本質的な変革に結びつきません。課題設定力と目的志向が欠如していると、DXは表面的な取り組みに終わります。

Q2: DX・AI活用の現場でIT人材が身につけるべき「メタ認知力」とは?

DXの推進において重要なのが、自分たちの思考のクセや限界を俯瞰できる「メタ認知力」です。単なるプログラミングスキルではなく、「なぜこの手法を選ぶのか」「誰のための変革か」といった目的志向の自己省察力が問われます。この力があると、技術導入時に過度なバイアスや誤判断を回避でき、最適な解決策を設計できる人材になれます。

Q3: 「データを活用せよ」と言われても現場が動かない理由とその打開策は?

多くの現場では、「データ活用=分析ツールを導入すること」と誤解されがちです。しかし、真の課題は「現場の意思決定とデータが結びついていない」ことです。現場のKPIと意思決定プロセスを見直し、データが“意思決定の言語”になるような教育と運用設計が必要です。具体的には、「このデータは何の行動を導くか?」という問いを日常業務に組み込みます。

Q4: IT人材の育成で「業務知識」より「事業視点」が重視されるのはなぜ?

業務知識は属人的かつ変化に弱いため、長期的な価値創出には不十分です。一方、事業視点とは、「このIT施策は事業にどうインパクトするのか」「ユーザーの体験はどう変わるのか」という、経営とテクノロジーの橋渡しができる視座のこと。これがある人材は、技術を“目的に沿った手段”として使いこなすことができるため、DXを真にドライブできます。

Q5: DX組織に必要なのは「高度なスキル」より「変化耐性」である理由とは?

多くの経営者は即戦力のITスキルを求めますが、DXが本質的に要求するのは“変化への適応力”と“学び直しの姿勢”です。なぜなら、AIやクラウド、ノーコードなど技術のライフサイクルは年単位で変わるため、今あるスキルは数年で陳腐化する可能性があります。したがって、「未知の課題を自ら定義し、試行錯誤できる人材」こそがDXの中核となります。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る