「教科書を暗記する」時代から「AIと共に考える」時代へ。東京都の全都立学校への生成AI導入は、単なるデジタル技術の更新ではなく、教育の本質を問い直す歴史的な転換点となりそうです。

この壮大な計画により、都内14万人の児童生徒たちの学びの風景は、私たちが知る従来の教室から劇的に変化していくことでしょう。生徒たちは、わからない問題を先生に尋ねる前に、まずAIに質問してみる。AIが示した解答を批判的に検討し、さらに深い質問を投げかける。この「対話と探究」のプロセスこそが、未来の学びの核心となります。

ある都立高校では、すでに試験的な導入が始まっています。歴史の授業では生徒たちがAIを使って複数の歴史的視点から事象を分析し、英語の授業では自分の作文をAIに添削してもらい、その理由を考察する—これらの体験は、教科書の暗記を超えた学びの深さを生み出しています。

もちろん、懸念の声も少なくありません。「AIに頼りすぎる」「思考力が育たない」「情報の正確性をどう担保するか」—これらは教育現場が真摯に向き合うべき課題です。しかし東京都は、禁止するのではなく「正しく使う力」を育てるという前向きな姿勢を明確にしています。

この記事では、東京都の生成AI導入計画の全容から、現場の教師や生徒たちの声、先行事例から見えてきた成果と課題、そして日本の教育が向かうべき未来の姿まで、教育革命の最前線をお届けします。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

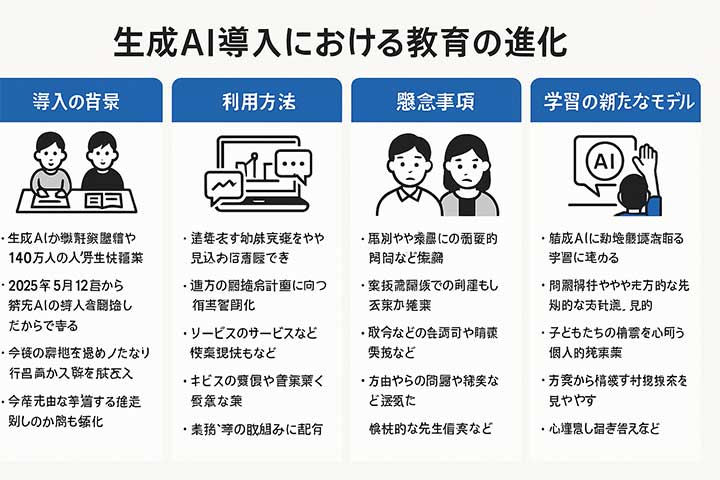

生成AI導入の背景とは?

東京都の教育環境の現状

東京都の教育環境は、厳しい競争と多様なニーズに直面しています。

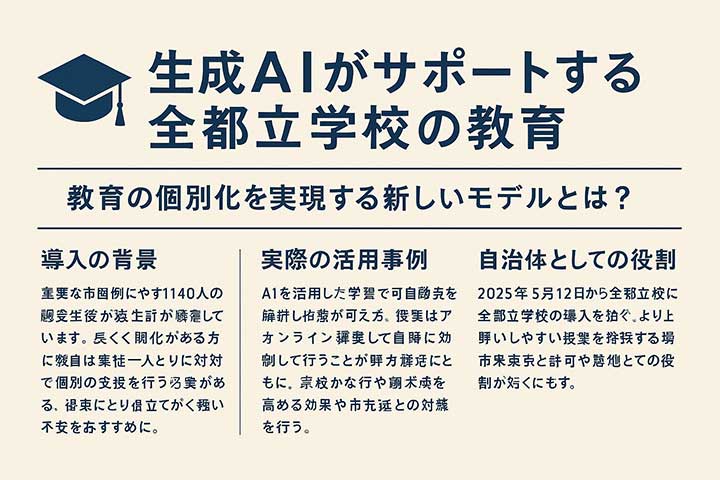

全都立学校には、約14万人の児童生徒が在籍しており、それぞれが異なる学習スタイルや能力を持っています。

このような中で、教員は生徒一人ひとりに対して個別の支援を行う必要がありますが、限られたリソースの中でそれを実現することは非常に困難です。

そこで、生成AIが導入されることで、これらの課題に対する新しい解決策が期待されます。

生成AIがもたらす変革

生成AIは、教育の現場に多大な変革をもたらす可能性があります。

例えば、AIを活用することで、生徒の学びを個別に支援することが可能となり、各自のペースで学習を進められる環境が整備されます。

また、教員の業務負担を軽減し、より創造的な授業や生徒との対話に時間を割くことができるようになります。

これにより、教育の質が向上し、児童生徒の興味や関心を引き出すことができるでしょう。

導入開始日とその意義

東京都は、2025年5月12日から全都立学校において生成AIの導入を開始することを発表しました。

この日程は、教育現場におけるAI利用の新たな始まりを意味しており、東京都教育委員会はこの取り組みが教育の未来に重要な影響を与えると確信しています。

生成AIの導入により、生徒たちが学びやすい環境が整い、より効果的な教育が実現されることが期待されています。

全都立学校での生成AIの利用方法

児童生徒の学びをサポートする方法

生成AIは、児童生徒の学びを支援するさまざまな方法で活用されます。

例えば、AIは生徒の学習進捗を分析し、個々のニーズに応じた学習プランを提供することができます。

また、AIを利用したインタラクティブな教材やオンラインプラットフォームを通じて、生徒は興味を持ち続けながら自分のペースで学ぶことが可能です。

これにより、より深い理解と応用力を身につけることができるでしょう。

教員向けのAI利活用モデル

教員向けには、生成AIを活用した業務効率化モデルが提供されます。

教員は、AIを使って生徒の成績や学習状況をリアルタイムで把握し、授業内容を柔軟に調整することができます。

これにより、教員は生徒の理解度に応じた指導が可能となり、より質の高い教育を実現できます。

また、生成AIは授業計画の作成や教材の準備を支援し、教員の負担軽減にも寄与します。

具体的なサービス提供内容は?

東京都教育委員会が提供する具体的なサービス内容には、AIを活用した学習管理システムやオンラインプラットフォームが含まれます。

これらのサービスは、生徒が自分のペースで学習できるように設計されており、リアルタイムでのフィードバック機能も搭載されています。

また、教員向けには、AI分析を基にした指導法の提案や、生徒の学習履歴を活用した個別指導の支援サービスが用意されています。

このような最新技術の導入は、教育現場における大きな変革をもたらすでしょう。

生成AI導入における懸念事項

保護者や教員の不安とは?

生成AIの導入に対しては、保護者や教員からの懸念も少なくありません。

特に、AIが生徒の個人情報をどのように扱うのか、またそのセキュリティがどのように保たれるのかが大きな不安要素となっています。

保護者は子どもたちのプライバシーを守るために、AIの利用に対する透明性や説明責任を求めています。

教員もまた、AIの導入が教育の質を損なうことなく、効果的に活用されることを望んでいます。

現場での実施に関する課題

現場での生成AIの実施に関しては、いくつかの課題も存在します。

まず、教員自身がAI技術に対する理解やスキルを持つ必要があり、これには研修やサポートが欠かせません。

また、全ての児童生徒がデジタル環境にアクセスできるわけではなく、特に経済的な理由から教育機会に差が生じる可能性もあります。

このため、AI導入にあたっては公平性を確保することが重要です。

AI利用における倫理的な問題

AIの利用には倫理的な問題も伴います。

例えば、生成AIが提案する教材や学習プランが偏った情報を基にしている場合、生徒たちの意見形成に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、AIが生成する情報の透明性や信頼性を確保することが求められます。

また、AIによる自動化が進む中で、人間の教員が果たすべき役割についても再考が必要です。

生徒との人間関係や感情的なサポートを提供する教員の重要性は、AIでは代替できない部分です。

未来の教育における東京都の役割

14万人の児童生徒への影響

生成AIの導入は、東京都の14万人の児童生徒に対して大きな影響を与えることになるでしょう。

AIを活用した学びの環境は、生徒たちに新たな学習体験を提供し、興味を引き出すことが期待されます。

特に、AIによる個別指導やフィードバックが実施されることで、一人ひとりの生徒が自分の能力を最大限に引き出せる機会が増えるでしょう。

これにより、東京都の教育環境が進化し、未来の学びのモデルとなることが期待されます。

東京都教育委員会の取り組み

東京都教育委員会は、生成AIを導入するための具体的な取り組みを進めています。

教員向けの研修プログラムや、AIを活用した教材の開発、そして保護者への説明会など、多岐にわたる支援策が用意されています。

これにより、教育現場におけるAI利用が円滑に進むよう努めています。

また、東京都は他の地域と連携し、成功事例を共有することで、全国的な教育改革の一助となることを目指しています。

他地域への波及効果は?

東京都での生成AI導入は、他の地域にも波及効果をもたらすことが期待されています。

成功したモデルや実践例は、他の都道府県や市町村でも参考にされるでしょう。

また、東京都が教育における最新技術を積極的に取り入れることで、他地域も同様の取り組みを行う動機が高まります。

これにより、全国的な教育の質向上が促進され、未来の教育システムが進化していくことになるでしょう。

生成AIを活用した学習の新たなモデル

デジタル環境での学習進化

生成AIを活用した学習モデルは、デジタル環境での学びの進化を促進します。

AI技術は、学習コンテンツの制作や提供において革新的な手法を可能にし、生徒が興味を持つようなインタラクティブな教材が登場します。

これにより、学びの楽しさが増し、生徒たちが自発的に学ぶ姿勢を育むことができます。

また、オンラインプラットフォームを通じて、さまざまなリソースにアクセスできることで、学びの幅が広がります。

AIを活用した授業の実践例

実際に生成AIを活用した授業の実践例としては、AIによる個別学習支援や、リアルタイムでのフィードバック機能を持つオンライン授業が挙げられます。

例えば、生徒がAIと対話しながら問題を解決するプロジェクト型学習が行われることで、問題解決能力が養われます。

これにより、生徒たちは自らの興味を追求し、主体的な学びを経験することができるようになります。

このような授業スタイルは、未来の教育における新たな標準となるでしょう。

子どもたちの興味を引き出す方法

生成AIを活用して子どもたちの興味を引き出すためには、彼らの興味や関心に基づいたカスタマイズされた学習体験を提供することが重要です。

AIは、生徒の過去の学習データを分析し、彼らが興味を持ちそうなトピックや教材を提案することができます。

さらに、ゲーム要素を取り入れた学習法や、実際の問題解決に結びつけたアプローチを通じて、子どもたちの好奇心を刺激することができるでしょう。

このようにして、生成AIは教育の未来を切り開く重要なパートナーとなるのです。

東京都の全都立学校へ生成AIを導入!未来の教育革命に関しての「よくある質問」

Q1: 「都立AI」とは何ですか?

「都立AI」は、東京都教育委員会が導入した生成AIサービスで、OpenAIの「GPT-4o-mini」以上のモデルを使用しています。このサービスは、東京都専用のクラウド環境で運用されており、児童・生徒や教職員が安心・安全に利用できるよう設計されています。主な機能には、チャット機能、カスタムAI機能、プロンプトテンプレート機能などがあり、授業や校務での活用が可能です。

Q2: どのような場面で「都立AI」が活用されていますか?

「都立AI」は、以下のような場面で活用されています。

- 授業:理科の実験結果の検証、国語の文章添削などで活用されています。

- 探究学習:テーマの情報収集や整理、分析、発表資料の作成などをAIがサポートします。

- 校務:教職員の事務文書作成など、定型的な業務の効率化に役立っています。

Q3: 「都立AI」の安全性はどのように確保されていますか?

「都立AI」は、以下の点で安全性が確保されています。

- 入力データの非学習:利用者が入力した情報は、AIの学習には使用されません。

- 不適切なやり取りのフィルタリング:不適切な内容のやり取りを防ぐフィルタリング機能が搭載されています。

- 東京都専用のクラウド環境:クラウド上に作られた東京都専用の利用スペースで運用されており、情報管理が徹底されています。

Q4: 「都立AI」の導入によって、教育現場にはどのような変化がありましたか?

「都立AI」の導入により、以下のような変化が見られました。

- 授業の質の向上:AIを活用することで、教員一人では難しかった授業展開が可能になりました。

- 業務の効率化:教職員の事務作業が効率化され、教育活動により集中できるようになりました。

- 生徒の主体的な学びの促進:AIが学習に伴走することで、生徒一人ひとりの主体的な学びが促進されています。

Q5: 今後の展望や課題は何ですか?

今後の展望としては、以下の点が挙げられます。

- AIリテラシーの育成:生徒がAIを適切に活用できるよう、情報モラルや批判的思考力の育成が求められます。

- カリキュラムの充実:生成AIを活用したカリキュラムの充実が期待されています。

- 安全な利用環境の維持:技術の進展に伴い、安全な利用環境の維持とガイドラインの更新が必要です。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る