「このままでは、私たちの故郷が消えてしまうかもしれません」─そんな危機感を抱いている地方在住者は多いのではないでしょうか。

人口減少、高齢化、商店街のシャッター街化、若者の都市部流出─日本の地方が直面している現実は厳しく、「地方消滅」という言葉すら現実味を帯びています。これまで様々な地方創生策が試されてきましたが、多くが一時的な効果に留まり、根本的な解決には至っていません。

しかし今、デジタル田園都市国家構想という新たなアプローチが、この状況を一変させる可能性を秘めています。

過疎地でもテレワークで東京の仕事ができ、高齢者がスマホで医療相談を受け、AIが地域の魅力を世界に発信する。デジタル技術により、「地方だから不便」という常識が覆されつつあるのです。

実際、ドローンで離島に医薬品を配送する自治体、VRで観光体験を提供する温泉街、AIで農業を最適化して収益を倍増させた農村─デジタル活用で蘇った地域が日本各地に現れています。

「うちの地域でも可能なの?」「具体的にどんな取り組みがあるの?」「本当に効果はあるの?」

この記事では、実際に変革を遂げた地域の成功事例から導入のポイントまで、地方創生の新たな可能性を詳しく解説します。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

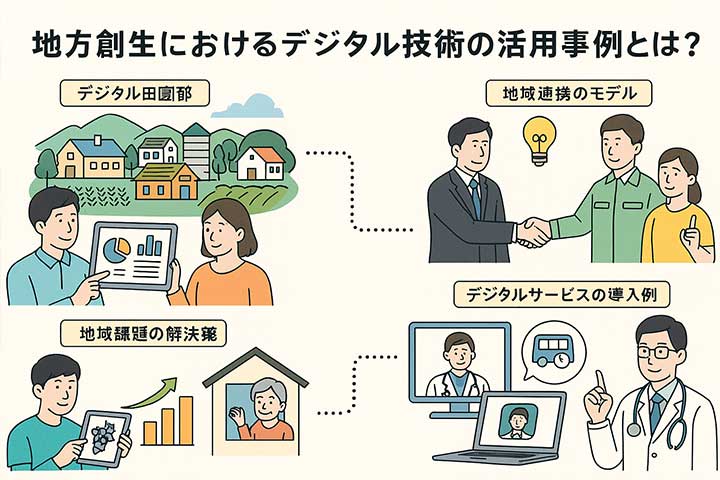

地方創生におけるデジタル技術の活用事例とは?

デジタル田園都市国家構想の概要

デジタル田園都市国家構想は、地域の特性を活かしながら、デジタル技術を用いて地域社会の活性化を図る取り組みです。

この構想では、全国の地方公共団体が連携し、各地域の課題に対応したデジタル化を推進しています。

具体的には、ITを活用したデータ分析やAI技術の導入が進められており、地域産業の振興や住民の利便性向上を実現しています。

デジタル技術を駆使することで、地域住民の生活の質が向上し、新しいビジネスモデルの創出が期待されています。

成功した地域の具体例

デジタル田園都市国家構想の成功事例としては、福井県の「デジタル福井」プロジェクトが挙げられます。

このプロジェクトでは、地域の医療、教育、観光などの分野においてデジタルサービスが導入され、住民の生活環境が大きく改善されました。

また、北海道の「スマートシティ実現プロジェクト」も成功を収めており、自治体と企業が連携して、地域に特化したデジタルサービスを展開しています。

これらの事例は、デジタル技術が地域の活性化にどのように寄与できるかを示す好例です。

どのように地域を活性化したのか

成功した地域では、デジタル技術を活用することで地域課題の解決が進みました。

例えば、福井県では、デジタル技術を用いた医療サービスの提供により、医療アクセスが向上し、地域住民の健康維持に寄与しています。

また、観光情報をデジタル化し、オンラインでのサービス提供を行うことで、観光客の誘致にも成功しています。

このように、デジタル技術による地域活性化は、住民の生活の質を向上させるだけでなく、地域全体の経済をも潤す可能性を秘めています。

デジタル化による地域課題の解決策は?

地域特有の課題とは何か

地域特有の課題は多岐にわたりますが、特に人口減少や高齢化、産業の衰退が深刻な問題です。

これらの課題は、地方創生を推進する上での大きな障害となっています。

特に、若者の流出や高齢者の孤立は、地域の持続可能性を脅かす要因となっており、地域社会全体の活力を低下させる要因となっています。

こうした課題を解決するためには、デジタル技術を駆使した新たなアプローチが求められています。

デジタル技術を用いた解決事例

デジタル技術を用いた解決事例として、青森県の「地域おこし協力隊」プログラムが挙げられます。

このプログラムでは、若者が地域に定住し、地域の情報をデジタル化する取り組みを行っています。

例えば、地域の特産品をオンラインで販売することで、地元経済の活性化につなげています。

また、データ分析を活用した地域のニーズ調査を行い、地域住民の意見を反映したサービスの提供が実現されています。

このように、デジタル技術は地域課題の解決において非常に重要な役割を果たしています。

自治体の役割と支援の重要性

自治体は、地域のデジタル化を推進する上で不可欠な存在です。

公共と民間の連携を図りながら、地域住民が必要とする情報を提供し、支援することが求められます。

例えば、デジタルサービスを導入する際には、自治体が中心となって地域住民の意識改革を促進し、デジタル技術の活用に対する理解を深めることが重要です。

自治体が支援を行うことで、地域のデジタル化がよりスムーズに進むとともに、地域全体の活性化につながることが期待されます。

成功するための地域連携のモデルは?

企業と自治体の協力事例

地域の成功には、企業と自治体の協力が不可欠です。

例えば、滋賀県の「賢い地域づくりプロジェクト」では、地元企業と自治体が一体となって地域資源を活用する取り組みが進められています。

このプロジェクトでは、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルを構築し、地域の振興に寄与しています。

企業が持つ技術力と自治体が持つ地域資源を結びつけることで、持続可能な地域発展を目指すことが可能になります。

地域住民の参加と意識改革

地域住民の参加は、成功する地域連携のモデルにおいて非常に重要です。

地域住民が自らの生活を改善するために積極的に参加することで、地域のデジタル化が進展します。

例えば、地域イベントを通じてデジタル技術の利便性を実感させる取り組みや、住民が主体となって地域のデータを収集するプロジェクトが行われています。

これにより、地域住民の意識改革が促進され、地域の活性化につながります。

情報共有の仕組みとその効果

情報共有の仕組みを整備することも、地域連携の成功に欠かせません。

地域内での情報共有を円滑にすることで、地域住民や企業、自治体が協力しやすくなります。

例えば、地域専用のプラットフォームを構築し、住民が自由に情報を発信できる環境を整えることで、地域全体の連携が強化されます。

このような情報共有の仕組みは、地域の活性化に寄与するとともに、地域課題の解決にもつながります。

デジタル田園都市国家構想の推進に必要な人材とは?

どのような人材が求められるのか

デジタル田園都市国家構想を推進するためには、多様なスキルを持った人材が求められます。

特に、デジタル技術に精通したITエンジニアやデータアナリスト、地域課題に対する理解を深めた地域振興担当者などが重要です。

また、地域住民と密接に関わることができるコミュニケーターも必要です。

これらの人材が協力し合うことで、地域のデジタル化が進み、持続可能な地域創生が実現します。

人材育成のための取り組み

人材育成のためには、地域内外での研修やセミナーの開催が重要です。

例えば、大学や専門学校と連携し、デジタル技術に関する教育プログラムを提供することが効果的です。

また、地域企業が主催するワークショップを通じて、実践的なスキルを学ぶ機会を提供することも重要です。

これにより、地域の人材がデジタル技術を活用し、地域課題を解決する力を身につけることが期待されます。

成功事例から学ぶ人材の活用法

成功事例から学ぶことも重要です。

例えば、先進地域では、地域住民が自らデジタルサービスを活用し、地域の課題を解決する取り組みが行われています。

こうした事例を参考にしながら、地域の特性に応じた人材の活用法を模索することが求められます。

また、地域の成功事例を通じて、他の地域との連携を図ることも、地域の活性化に寄与するでしょう。

実施すべきデジタルサービスの導入例は?

地域向けのオンラインサービスの実践

地域向けのオンラインサービスの導入が進む中、特に注目されるのは地域特産品のオンライン販売です。

例えば、ある地域では、地元の農産物を扱うオンラインショップを開設し、全国に向けて販売を行っています。

この取り組みにより、地域の農業が活性化し、農家の収入向上につながっています。

また、地域の観光情報をデジタル化し、オンラインで提供することで、観光客の誘致にも成功しています。

公共と民間のデジタルサービスの連携

公共と民間のデジタルサービスの連携も重要です。

例えば、公共交通機関と民間企業が協力し、地域の交通情報を一元的に提供するアプリを開発することが挙げられます。

このようなシステムにより、住民や観光客はリアルタイムで交通情報を得ることができ、利便性が向上します。

公共と民間が連携することで、地域全体のデジタル化が進むとともに、住民の生活の質が向上します。

住民の利便性向上に向けた取り組み

住民の利便性を向上させるためには、デジタルサービスの導入が不可欠です。

例えば、地域の医療機関がオンライン診療を導入することで、住民が自宅で医療サービスを受けることが可能になります。

また、地域の行政手続きもデジタル化し、オンラインで手続きを行えるようにすることで、住民の負担を軽減することができます。

これにより、住民がより快適な生活を送ることができるようになります。

地方創生を推進するデジタル田園都市国家構想の成功事例に関する「よくある質問」

Q1: デジタル田園都市国家構想とは何ですか?

デジタル田園都市国家構想とは、デジタル技術を活用して地方の暮らしを便利にし、地域の課題を解決することを目指す政府の取り組みです。

都市と地方の格差を縮めることが目的で、地方に住んでいても都市部と同様に働く・学ぶ・医療を受けるといった基本的なサービスを享受できる社会を構築しようとしています。

これにより、若者や子育て世代が地方に移住しやすくなり、人口減少や高齢化といった課題への対応が期待されています。

「都市と同等の利便性を地方でも実現する」という発想が、これからの日本の地域社会にとって重要なキーワードです。

Q2: 成功事例として有名な自治体はどこですか?

この構想の成功事例として注目されているのが、北海道の下川町です。

この町では、IoTを活用した林業の効率化を実現し、生産性の向上を図っています。また、遠隔医療やオンライン教育を導入することで、医療機関や学校が少ないという地方特有の課題にも対応しました。

その結果、若者や子育て世代の移住が増え、地域全体に活気が戻ってきています。さらに、地域の資源を活かしたエネルギーの地産地消にも力を入れており、持続可能なまちづくりを先進的に行っている自治体として高く評価されています。

Q3: どのようなデジタル技術が使われているのですか?

地方自治体では、AI、IoT、5G、クラウドなどの先端技術が幅広く活用されています。

例えば、農業の分野ではセンサーやAIを使って作物の成長をリアルタイムで管理し、効率的な農作業を可能にしています。さらに、ドローンによる農薬の自動散布なども導入が進んでいます。

医療の現場では、遠隔診療により都市部の専門医と地方の患者をつなぐ取り組みが進められ、交通アクセスの課題を解決しています。また、教育分野ではタブレット端末やオンライン授業が普及し、都市と同等の学びを地方でも受けられるようになっています。

こうした技術は、人手不足や移動の不便さといった地方固有の問題を補完する手段として非常に有効です。

Q4: 企業や住民の反応はどうですか?

デジタル田園都市国家構想を取り入れた地域では、住民の満足度が向上し、企業の関心も集まっています。

特にテレワークの普及により、都市部の企業が地方にサテライトオフィスを開設する動きが広がっています。これにより、地域に新しい雇用が生まれ、経済活動の活性化にもつながっています。

また、自然豊かで子育てに適した環境を求める移住者も増えており、地域コミュニティの多様化が進んでいます。一方で、技術に不慣れな住民も多く、導入時には丁寧な説明やサポートが必要です。

Q5: 今後の課題は何ですか?

構想をさらに進めるには、いくつかの課題をクリアする必要があります。

まず挙げられるのが、高齢者を中心としたデジタルリテラシーの不足です。誰もが技術を使いこなせるよう、研修やサポート体制の整備が求められています。また、デジタルインフラの整備には多額のコストがかかるため、持続可能な予算の確保も課題です。

さらに、自治体ごとの知見や技術導入の進度に差があるため、地域間で格差が生まれる懸念もあります。単なる技術導入ではなく、地域の人々が主体的に関わる仕組み作りと、地元企業や行政との連携による人材育成が不可欠です。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る