「なぜ、またシステム開発が炎上してしまったのか…」

予算は当初の2倍に膨れ上がり、納期は半年遅れ、完成したシステムは使い物にならない。多くの企業が経験するこの悪夢の背景には、プロジェクト開始前の準備不足があります。

「とりあえず何社かに見積もりを取ってみよう」「要件は後から詰めればいいだろう」─そんな軽い気持ちで始めた結果、各ベンダーからバラバラな提案が届き、比較検討すらできない状況に陥っていませんか?

この問題を根本から解決するのが、RFP(提案依頼書)という強力な武器です。

適切なRFPを作成した企業では、システム開発の成功率が80%以上に向上しています。要件が明確になることで、ベンダー選定の精度が上がり、予算内での完了率も格段に高まるのです。さらに、要件定義書や要求仕様書との役割分担が明確になることで、プロジェクト全体の見通しも良くなります。

「でも、RFPって難しそう」「どこから手をつければいいかわからない」「要件定義書との違いがよくわからない」─そんな声もよく耳にします。

この記事では、RFPの基本概念から実際の作成ポイント、他の文書との違いまで、もう二度とシステム開発で失敗したくない方のための実践的な情報をお届けします。

簡単に説明する動画を作成しました!

目次

RFP提案依頼書の概要

RFP提案依頼書(Request for Proposal)とは、システム開発やシステム導入を検討している企業が、ベンダーに対して提案を求める際に作成するドキュメントです。

RFP提案依頼書には、自社の抱える課題や、それを解決するために必要なシステムの要求、求める機能、スケジュール、予算などの情報が詳細に記載されます。

ベンダーは、RFP提案依頼書の内容に基づいて、最適なシステム構築や運用方法を提案します。

RFP提案依頼書を適切に作成することで、発注側とベンダー側の認識のずれをなくし、プロジェクトの成功可能性を高めることが可能です。

RFP提案依頼書の内容

RFP提案依頼書には、プロジェクトの概要、背景、目的、要求仕様、スケジュール、予算、評価基準などの項目を記載する必要があります。

まず、プロジェクトの概要では、どのようなシステムを開発・導入するのか、その目的や背景を説明します。

次に、システムに必要な機能や性能などの要求仕様を具体的に記載します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| スケジュール | プロジェクトの各段階における目標期日 |

| 予算 | プロジェクトに割り当てられる予算額 |

| 評価基準 | ベンダーを選定する際の基準 |

評価基準を明確に示すことで、ベンダーは自社の強みをアピールしやすくなります。

これらの内容を詳細に記載することで、ベンダーは自社の技術や経験を最大限に活かした提案を作成することができます。

RFP提案依頼書の役割

RFP提案依頼書の主な役割は、システム開発やシステム導入における発注側の要求をベンダーに明確に伝えることです。

要求を明確に伝えることで、ベンダーはより具体的な提案をすることができ、発注側は最適なベンダーを選定しやすくなります。

RFP提案依頼書は、ベンダーが提案書を作成する上での指針となり、提案内容の品質を向上させる効果も期待できます。

また、プロジェクトの進捗管理や、後々のトラブルを避けるためにも重要な役割を果たします。

RFI(Request for Information)と呼ばれる情報提供依頼書を作成し、その後にRFP提案依頼書を作成する進め方もあります。

RFP提案依頼書の重要性

RFP提案依頼書の重要性は、システム開発プロジェクトにおける初期段階でのコミュニケーション不足を解消し、後々の手戻りを防ぐことにあります。

RFP提案依頼書がない場合、発注側とベンダー側で要求の認識に齟齬が生じやすく、開発が進むにつれて仕様の変更や追加が発生する可能性が高まります。

これにより、スケジュール遅延や予算超過といった問題が発生しやすくなります。

RFP提案依頼書を丁寧に作成することで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。

特に大規模なシステム開発プロジェクトでは、RFP提案依頼書の重要性は非常に高くなります。

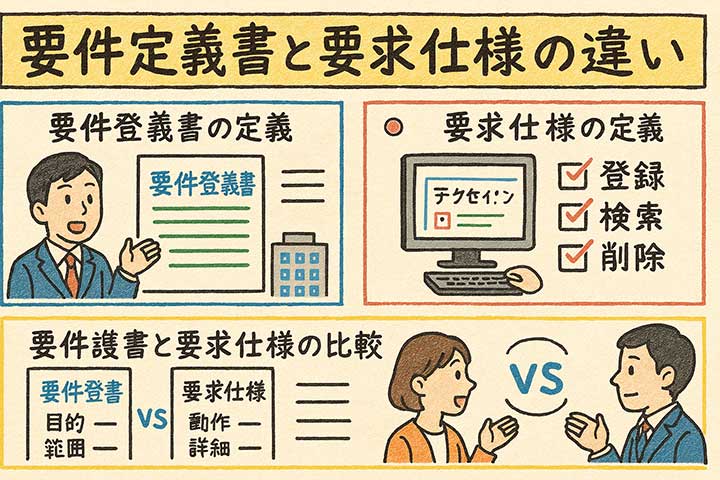

要件定義書と要求仕様の違い

要件定義書の定義

要件定義書は、システム開発プロジェクトにおいて、発注側の企業が「何を」システムで実現したいのかを明確にするためのドキュメントです。

これは、システム開発の初期段階で作成され、業務内容や課題、システム化の目的、範囲、必要な機能などを記載します。

システム開発の方向性を定め、ベンダーが具体的なシステム設計を行う上での土台となります。

発注側の担当者が中心となり、業務部門や情報システム部門と連携しながら、要求を漏れなく記載することが重要です。

要件定義書を丁寧に作成することで、後々の手戻りを減らし、プロジェクトの成功に繋げることができます。

要求仕様の定義

要求仕様は、要件定義書で定義された内容を、より具体的かつ詳細に記述したものです。

要求仕様では、システムが「どのように」動作すべきかを明確にします。

たとえば、「顧客情報を管理する」といった要件がある場合、登録・更新・検索・削除機能の実装や、データ形式、入力規則、レスポンス時間などが記述されます。

要求仕様は、設計や開発、プログラミングにおける重要な土台であり、ベンダーにとって必要不可欠な情報です。

曖昧な表現を避け、数値や例を用いることで、より正確な意思疎通が可能になります。

要件定義書と要求仕様の比較

要件定義書と要求仕様はどちらも重要なドキュメントですが、目的と詳細度に違いがあります。

要件定義書は、「目的」と「範囲」を定義するもので、発注側の視点から何をシステム化したいかを記述します。

一方、要求仕様はその要件を基に、どのようにシステムを実現するかをベンダーの視点で記載します。

RFP提案依頼書を作成する際は、この違いを明確に理解し、それぞれの役割を果たす文書を整備することが、成功への鍵となります。

段階に応じて正しく使い分けることが求められます。

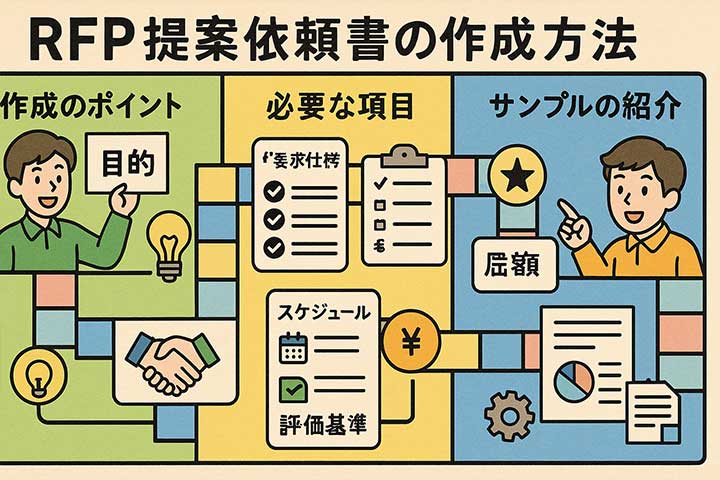

RFP提案依頼書の作成方法

作成のポイント

RFP提案依頼書を作成する上で、まず明確な目的を設定することが重要です。

どのようなシステムを導入し、どのような課題を解決したいのか、自社の要求を具体的に記載します。

次に、ベンダーに求めるシステムの機能や性能を詳細に記述することが必要です。

また、スケジュールや予算などの情報も明確に提示することで、ベンダーはより適切な提案をすることが可能になります。

RFP提案依頼書は、発注側とベンダー間の認識のずれを防ぐための重要なツールです。

これによって、プロジェクトを成功に導く可能性を高めることができます。

必要な項目

RFP提案依頼書に必要な項目は、以下の通りです。

プロジェクトの概要、背景、目的、範囲、要求仕様、スケジュール、予算、評価基準などです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| プロジェクトの概要 | どのようなシステムを開発または導入するのか、その背景と目的を説明します。 |

| 要求仕様 | システムに必要な機能や性能を具体的に記載します。 |

| スケジュール | プロジェクトの各段階における目標期日を提示します。 |

| 予算 | プロジェクトに割り当てられる予算額を明示します。 |

| 評価基準 | ベンダーを選定する際の基準を明確に示します。 |

評価基準を明確に示すことで、ベンダーは自社の強みをアピールしやすくなります。

これにより、提案の質が向上し、プロジェクトの目的に沿ったシステム導入が実現しやすくなります。

サンプルの紹介

RFP提案依頼書のサンプルを紹介することで、具体的なイメージを掴みやすくすることが可能です。

例えば、ある企業が顧客管理システムの導入を検討している場合、RFP提案依頼書には、顧客情報の管理機能、分析機能、セキュリティ要件などが詳細に記載されます。

また、別の企業が業務効率化のためのシステムを導入する場合には、業務プロセスの自動化、レポート機能、他のシステムとの連携などが記載されます。

これらのサンプルを参考にすることで、自社の課題や要求に合わせたRFP提案依頼書を作成することが可能になります。

要件定義書の作成におけるメリット

企業における重要性

要件定義書の作成は、システム開発プロジェクトにおいて多くのメリットをもたらします。

まず、発注側とベンダーの間で要求の認識のずれを防ぎ、後々の手戻りを減らすことができます。

また、システムの目的や範囲が明確になるため、開発チームは効率的に作業を進めることができます。

さらに、要件定義書は、プロジェクトの進捗管理や品質管理の基盤となり、プロジェクトの成功可能性を高めることに貢献します。

そのため、要件定義書の作成は、システム開発プロジェクトにおいて不可欠なステップと言えます。

企業にとって、要件定義書はシステム開発だけでなく、事業戦略全体においても重要な役割を果たします。

要件定義書を作成する過程で、企業は自社の業務プロセスや課題を改めて見つめ直すことができます。

また、システム化によってどのような効果を期待するのかを明確にすることができます。

要件定義書は、システム導入後の運用や保守においても重要な情報源となり、システムの改善や拡張にも役立ちます。

したがって、企業は要件定義書を単なるドキュメントとしてではなく、事業成長を支える戦略的なツールとして捉えるべきです。

成功するプロジェクトのための要件

成功するプロジェクトのための要件は、まず要求の漏れがないことです。

全ての関係者が参加し、それぞれの視点から必要な機能を洗い出すことが重要です。

次に、要求が明確で、曖昧な表現を避けることが必要です。

具体的な数値や例を用いてベンダーに伝えることで、認識のずれを防ぐことができます。

また、要件の優先順位をつけ、重要なものから順に開発することで、リスクを最小限に抑えることができます。

さらに、プロジェクトの進捗に合わせて、要件を柔軟に見直すことも重要です。

これらの要件を満たすことで、プロジェクトの成功可能性を高めることができます。

要件定義書の活用方法

要件定義書の活用方法は多岐にわたります。

まず、要件定義書は、システム開発の設計段階で設計者がシステムの構造や機能を具体化するための指針となります。

次に、開発段階ではプログラマーがコードを記述する際の基準となります。

また、テスト段階では、テスターがシステムの動作を検証するための基準となります。

さらに、システム導入後も、要件定義書は運用や保守の担当者にとって、システムの仕様を理解するための重要な情報源となります。

したがって、要件定義書は、システム開発ライフサイクル全体を通じて活用されるべきです。

RFP提案依頼書の導入と活用

RFP提案依頼書の活用事例

RFP提案依頼書は、さまざまなシステム開発プロジェクトで活用されています。

例えば、ある企業が新しい顧客管理システムを導入する場合、RFP提案依頼書を作成し、複数のベンダーから提案を求めます。

RFP提案依頼書には、顧客情報の管理機能、マーケティング自動化機能、レポート機能など、システムに求める要求が詳細に記載されます。

また、別の企業が業務効率化のためにクラウドベースの会計システムを導入する場合も、RFP提案依頼書を活用し、複数のベンダーから提案を求めることがあります。

これらを活用することで、より自社にあったシステムを構築することが可能になります。

導入時の注意点

RFP提案依頼書の導入にあたっては、いくつかの注意点があります。

まず、RFP提案依頼書を作成する前に、自社の課題と要求を明確に把握することが重要です。

次に、RFP提案依頼書に記載する情報は、詳細かつ明確でなければなりません。

曖昧な表現や情報の漏れがあると、ベンダーからの提案内容にずれが生じる可能性があります。

また、システムの規模や複雑さに応じて、適切なスケジュールと予算を設定することも大切です。

関係者間の認識を合わせるためには、作成段階で十分な検討を行うことが求められます。

活用するための方法

RFP提案依頼書を活用するための方法はいくつかあります。

まず、自社の課題と要求を正確に把握し、それをRFP提案依頼書に明確かつ詳細に記載することが基本です。

次に、RFP提案依頼書をベンダーに提示する際には、質問や疑問に丁寧に対応し、円滑なコミュニケーションを図ることが重要です。

また、ベンダーから提案された内容を評価する際には、事前に設定した評価基準に基づき、客観的かつ公平に判断する必要があります。

さらに、プロジェクトの進捗に応じて、必要に応じてRFP提案依頼書の内容を見直す柔軟さも求められます。

これらの点を踏まえることで、プロジェクトはより成功に近づくでしょう。

まとめ

RFP提案依頼書の重要なポイント

RFP提案依頼書の重要なポイントは、自社の課題と要求を明確に把握し、詳細かつ明確な情報を記載することです。

また、ベンダーとのコミュニケーションを円滑にし、客観的な評価基準に基づいて提案内容を評価することも重要です。

さらに、プロジェクトの進捗に合わせて、必要に応じてRFP提案依頼書の内容を修正することも大切です。

これらのポイントを踏まえることで、システム開発プロジェクトの成功可能性を高めることができます。

RFP提案依頼書は、発注側とベンダー間の誤解を防ぎ、最適なシステムを構築するための重要なツールとなります。

要件定義書との違いの再確認

RFP提案依頼書と要件定義書の違いを再確認することで、それぞれの役割をより明確に理解することができます。

要件定義書は、システム開発の初期段階で、発注側がシステムに求める要求を詳細に記述したものです。

一方、RFP提案依頼書は、要件定義書を基に、ベンダーに提案を求めるために作成されるものです。

RFP提案依頼書には、要件定義書の内容に加えて、スケジュール、予算、評価基準などの情報も記載されます。

したがって、要件定義書はシステム開発の基礎となるものであり、RFP提案依頼書はその要件定義書を活用して、ベンダーから最適な提案を引き出すためのツールとなります。

今後の進め方について

今後の進め方としては、RFP提案依頼書を活用したシステム開発プロジェクトを成功させるために、いくつか重要な点があります。

RFP提案依頼書の作成スキルを向上させることが重要です。

また、ベンダーとのコミュニケーションを円滑にし、提案内容を客観的に評価する能力を高めることが必要です。

加えて、システム開発のトレンドや最新技術を常に把握し、RFP提案依頼書に反映させることも大切です。

さらに、過去のプロジェクトの経験を活かし、RFP提案依頼書の作成プロセスを継続的に改善していく努力も必要です。

ぜひ本記事を参考に、より良いシステムを構築してください。

RFP提案依頼書とは?要件定義書・要求仕様の違いと重要性と作成方法に関しての「よくある質問」

Q1: なぜRFP作成前にステークホルダーの合意形成が重要なのですか?

RFPは単なる技術仕様の提示文書ではなく、経営や現場の期待を反映したプロジェクトの指針です。そのため、現場・IT部門・経営層などステークホルダー間で目的や優先順位がズレていると、RFP自体が形骸化し、後から「言った/言わない」のトラブルに繋がります。初期段階で関係者の意見を取り入れ、合意を形成した上で作成することが、RFPの実効性を高める鍵です。

Q2: 複数のベンダーから比較しやすい提案を得るには、RFPに何を盛り込むべきですか?

ベンダーごとの提案を定量的・客観的に比較できるようにするには、以下の要素を明確に記載することが重要です。

- 評価基準(例:価格40%、機能性30%、運用性20%、体制10%)

- 必須要件と任意要件の区別

- 提案フォーマットの統一(提案書テンプレートの添付など)

- ベンダーの経験・実績記載の依頼項目

これにより、主観に左右されない公正な比較と選定が可能になります。

Q3: 要件定義書とRFPはどちらが先に作成されるべきですか?

原則として、要件定義書はRFPの前提となる文書であるため、要件定義を整理してからRFPを作成するのが基本の流れです。ただし、ベンダーと共に要件定義を進める「提案型プロジェクト」の場合、RFPでは要件をあえて「たたき台レベル」で示し、ベンダーからの提案力を評価することもあります。つまり、プロジェクトの性質に応じてRFPの粒度と構成は柔軟に調整すべきです。

Q4: RFPで「やってほしくないこと」を明記するのはなぜ重要ですか?

ベンダーが善意でやることが、実は発注側の想定とズレていることは少なくありません。たとえば、「既存システムとの連携は行わない」「クラウドではなくオンプレミスのみ対象」など、不要な提案を避けるために”禁止事項”や”対象外項目”を明示することが重要です。これにより、ベンダーの提案が目的に沿ったものになり、評価や検討の効率も大幅に向上します。

Q5: 高品質なRFPを効率的に作成するには、どのようなツールやテンプレートを活用すべきですか?

近年はRFPの作成支援ツールやクラウド型テンプレートも多く存在します。具体的には:

- NotionやConfluenceなどのコラボレーションツールでチーム編集

- IPA(情報処理推進機構)など公的機関のRFPテンプレート活用

- ChatGPTなどAIを使って初稿のたたき台を作成→関係者とレビュー

これらを活用すれば、ゼロから作る負担を減らし、内容の網羅性や構成の一貫性も確保できます。時間短縮と品質担保の両立が可能になるため、特にDX案件では導入を検討すべきです。

DXやITの課題解決をサポートします! 以下の無料相談フォームから、疑問や課題をお聞かせください。40万点以上のITツールから、貴社にピッタリの解決策を見つけ出します。

シェアをお願いします!

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る