あなたが何か商品を購入した際には、どのようなプロセスを経て、購入に至りましたか?

衝動買いということもありますが、たいていはある程度検討に時間をかけて購入したと思います。

それは、あなたの頭の中で、商品についての情報収集や感情の起伏、他の商品との比較や評価・価格などの心理的プロセスが段階的に行われているためです。

消費者が商品を知ってから購入に至るまでの一連のプロセスを、「購買意思決定プロセス」といいます。

わたしも少し前にワイヤレスイヤホンを買おうとして、1週間ほどいろいろ調べて購入に至りました。

数千円の安い商品ですが、高額になればなるほど、その期間が長くなる傾向にあります。

数十万のPCを購入す際には、1ヶ月以上は検討した記憶があります。

GDTの法則「人間の欲求を逆算して商品の価値を上げる方法」についての記事を書きましたが、購買までのプロセスはどのように行ったのかも知りたくなり、調べてみました。

https://aka-link.net/gdt-hosoku/

もし消費者がどのようにして購入に至ったかの行動を理解すれば、あなたの商品も売れやすくなると思いませんか?

消費者がどのような段階を経て購買まで至るのか、それぞれの段階で取るべき施策について解説します。

目次

購買意思決定プロセスの3つの代表モデル

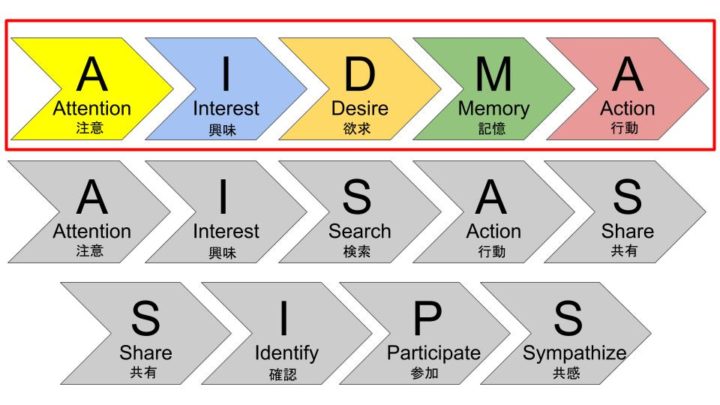

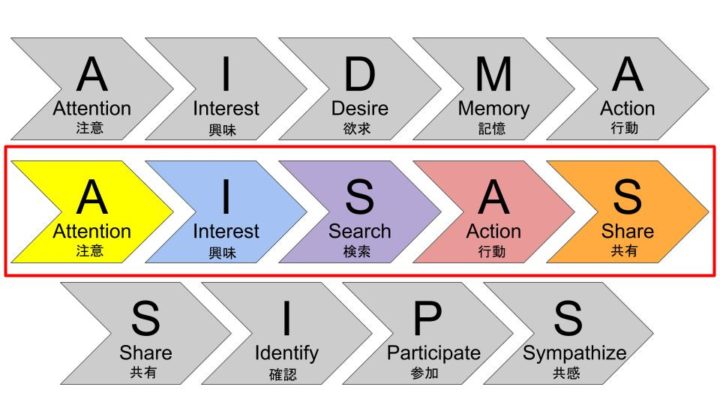

購買意思決定プロセスにはいくつかのモデルがあります。その代表のモデルはAIDMA/AISIS/SIPSの3つが知られています。

AIDMAとは?

AIDMAとは、購買意思決定プロセスでは一番有名で、消費者がある商品を知って購入に至るまでのプロセスです。

A=Attention(認知)

I=Interest(興味関心)

S=Desire(欲求)

A=Memory(記憶)

S=Action(購買)

消費者はまず、その製品の存在を知り(Attention)、興味をもち(Interest )、欲しいと思うようになり(Desire)、記憶して(Memory)、最終的に購買行動に至る(Action)という購買意思決定プロセスを経ています。

一番古いプロセスで1920年代から使われているそうです。

AISASとは?

1990年代に電通によって、インターネットを日常的に利用する時代に適用できるように発展させたプロセスがAISASです。

A=Attention(認知)

I=Interest(興味関心)

S=Search(検索)

A=Action(行動)

S=Share(共有)

消費者は、商品を認知・注意(Attention)をし、関心(Interest)をもったものを、 検索(Search)し、購入するといった行動(Action)を行います。その後、SNSなどで共有(Share)するようになります。

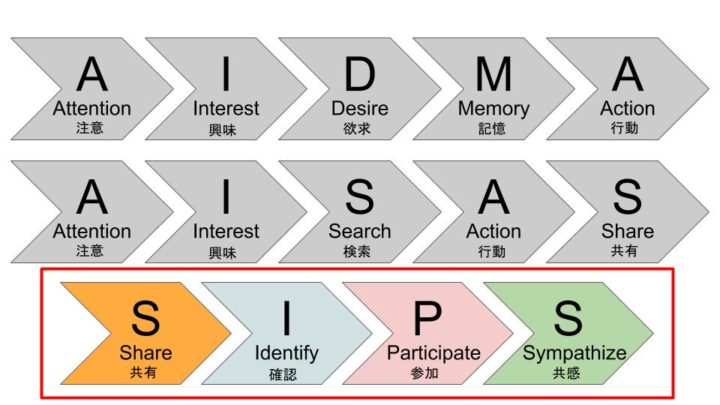

SIPSとは

2011年に登場したSIPSは、特にSNSの影響考慮した購買意思決定プロセスです。

S=Share(共有)

I=Identify(確認)

P=Participate(参加)

S=Sympathize(共感)

SNSで共感(Share)した商品を検索や別のSNSで確認する(Identify)し、TwitterのリツイートやFacebookの「いいね!」や「シェア」など商品を勧める取り組みに参加(Participate)します。最後に共有・拡散(Share & Spread)された情報は、新たに別の消費者の共感(Sympathize)を呼ぶようになります。

AIDMAとAISASは購入させることが主な目的ですが、SIPSは購入ではなく共有・拡散させるための参加が目的としているのが特徴です。

SIPS単独で使うより、AIDMAとAISASと併用して使用すればそれぞれの特徴を活かすことができます。

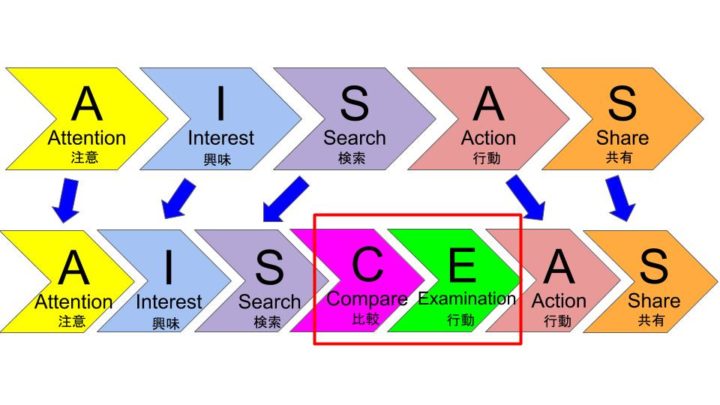

AISAISを発展させた「AISCEAS(アイシーズ)」とは?

現在の環境に適したプロセスとしてAISAISを発展させた、「AISCEAS(アイシーズ)」というものがあります。AIDMAやAISASより現在のテクノロジーにマッチしています。その理由は以下となります。

AISCEASは、2005年にアンヴィコミュニケーションズが提唱した、購買意思決定プロセスです。

スマートフォンの普及により、情報検索がより身近なものになっただけではなく、商品の比較やレビュー(クチコミ)を掲載したサイトが増えたことにより、インターネット上で「比較」「検討」することが容易になりました。

このプロセスに当てはめることで、顧客がどのように購入に至るのかを把握することができ、段階的なアプローチを検討しやすくなります。

AISCEASは、以下のそれぞれの段階の頭文字を取ったもので、AISASとの違いは、Compare(比較)、Examination(検討)が追加されたところです。

A=Attention(認知)

I=Interest(興味関心)

S=Search(検索)

C=Compare(比較)

E=Examination(検討)

A=Action(行動)

S=Share(共有)

それぞれ例を交えて、順に説明していきます。

① 認知段階:Attention(認知)→Interest(興味関心)

最初にその商品やサービスのことを知る段階です。自分から主体的に探しに行くというよりも、テレビや雑誌、口コミやSNSなどによってたまたま接点を持つというイメージです。

たとえば、あなたは最近太り始めていることに悩んでいたとしましょう。家でテレビ番組を見ている時に、CMでたまたまダイエットサプリの紹介をしていました。

あなたがダイエットのためには運動や食事制限しかない考えていたとしたら、そのCMを目にすることで「サプリでもダイエットができるんだ」と認知することができます。

そして、そのCMが商品の魅力が伝わってくるようなものだとしたら、あなたは興味関心を持ち、その商品やダイエットサプリのことをもっと知りたいと思うでしょう。

② 比較検討段階:Search(検索)→Compare(比較)→Examination(検討)

気になった商品があったとしても、迷わずすぐに購入するということは少ないのではないでしょうか。ほとんどの顧客は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで情報収集し、その商品を買ってもいいのか検討すると思います。

先ほどのダイエットサプリの例で言うと、「CMで流れていたその商品で本当にいいのだろうか?」「価格や効果は自分が求めているものとマッチするのか?」「そもそもサプリ自体本当に大丈夫なのか?」など、商品を購入する前にさまざまな不安が出てきます。あなたはその不安を解消して確証を得られるまで、企業サイトや比較サイトを調べるのではないでしょうか。

この段階で企業側が行うべき施策としては、SEO対策やwebサイトのコンテンツの充実、メルマガ登録の誘導などがあります。ほとんどの顧客は情報収集する際に、検索して上位に表示されるサイトしか目を通しません。

そのため、少なくとも検索して1ページ目に表示されるようSEO対策を行う必要があります。また、購入を迷っている顧客が自社のサイトを訪れた場合、先ほどの例で例えるなら「ダイエットで失敗しないコツ」や「サプリメントを使う上での注意点」といった安心や発見を与えるコンテンツがあることで、購入の後押しになります。

一度サイトを訪れた後も継続的に接点を持ち続けるために、メルマガに登録してもらうことも有効です。

③ 購入段階:Action(行動)→Share(共有)

比較検討段階を経て、その商品やサービスで確信を持つことができた顧客は、購入段階に進みます。オンラインの場合は商品を買い物かごに入れて購入ボタンを押すまで、オフラインの場合は営業や販売担当がお客様にお金を支払ってもらったり、契約書を記入してもらうまでの段階です

実際に商品を購入して満足したお客様は、SNSで拡散してくれたり、アンケートに答えてくれる可能性が高いので、そういった行動を促すようなアフターフォローも大切です。

また、例えばメルマガ会員には継続的にキャンペーンの情報を配信したり、その顧客の求める情報を提供し続けるなど、アップセルやクロスセルにつなげるための施策も考えておくと良いでしょう。

顧客の購買のフローを理解して施策を考えることが大切

上記の大きく分けて3つのステップの中で、購入につなげるための鍵を握るのは「②比較検討段階」です。まずはSEO対策、ブログ集客、SNSでの投稿、web広告などで見込み客を集め(リードジェネレーション)、電話番号やメールアドレスといった個人情報を取得してその後も継続的に接点を持ち続けられるようにしましょう。

そしてメールの開封率、サイトの訪問回数、SNSの評価などのアクセスログを用いて見込み客の興味の度合を把握しながら、徐々に購入の意欲を高めていけるよう見込み客を育成(リードナーチャリング)することができれば、3つ目のステップにつなげることができます。

こういった流れを作ることができたら、実際に見込み客が購入に至っている割合を調査してPDCAを回しながらベストなパターンを見つけましょう。

上記をスムーズかつ効率的に行うために、GoogleアナリティクスやSNSのインサイト機能などの分析ツールをうまく使うことが必要となります。ある程度費用をかけられる場合は、マーケティングオートメーション(MA)などのツールを導入するのも良いでしょう。

データを活用すれば、顧客は何を求めているかが分析できます。それによって顧客提供価値の向上が見込まれDX(デジタルトランスフォーメーション)が実現できるようになります。

まとめ

いかがでしたか?考えてみれば自分も同じ購買のフローをたどっているはずなのに、いざ自分が商品を販売する側に立ってみると、そういった流れを意識しないまま売り込んでしまうことはなかったでしょうか?

わたしも「なんで購入してもらえないんだろう?」と疑問に思うことも多々あります。

今後はそんなことが起こらないように、今回の記事のポイントを以下にまとめます。

- 顧客の購買行動は、「認知→興味関心→検索→比較→検討→行動→共有」というステップを踏む

- それぞれの購買行動に合った施策を行う必要があり、自社の商品を選んでもらうためには、「検索→比較→検討」の比較検討段階を精査することが大切

- それぞれの施策に対する顧客の反応を見ながらPDCAを回し、ベストなパターンを見つけることが重要

最後にドラッガーの名言を紹介します。

顧客は合理的である。不合理であると考えるのは危険である。顧客の合理性がメーカーと合理性と同じであると考えたり、同じでなければならないと考えると同じように危険である。

一見不合理に見えても顧客の利益になっているものに代えて、メーカーが合理的と考えるものを押し付けようとするならば、必ず顧客を失う。

顧客は合理的に考えるもので、その行動を理解するよう改善していけば、あなたの商品の売り上げアップにつながるでしょう。

デジタルマーケティングのご相談はこちら↓

無料相談はこちらから

注目記事

このブログが少しでも御社の改善につながれば幸いです。

もしお役に立ちそうでしたら下のボタンをクリックしていただけると、 とても嬉しく今後の活力源となります。 今後とも応援よろしくお願いいたします!

IT・通信業ランキング | にほんブログ村 |

もしよろしければ、メルマガ登録していただければ幸いです。

【メルマガ登録特典】DX戦略で10年以上勝ち続ける実践バイブル『デジタル競争勝者の法則』をプレゼント!

今すぐプレゼントを受け取る

今すぐプレゼントを受け取る